Oggetti...resistenti

La Liberazione attraverso il racconto degli oggetti

Di Alberto De Cristofaro

Un libro recentemente pubblicato per le edizioni Biblion – Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di Paola Boccalatte e Mimmo Carrattieri (2024) – conferma l’affermarsi di una nuova linea di ricerca sul periodo resistenziale, quella che parte dall’interrogazione e dalla lettura degli oggetti.

Fondazione ISEC è un luogo dove molti complessi documentari hanno trovato il proprio approdo: archivi di individui, di famiglie, di partiti e movimenti politici, archivi sindacali e d’impresa. Ognuno di questi giacimenti documentari racconta delle storie, e spesso tra le carte capita di imbattersi in oggetti tridimensionali.

Anche gli oggetti sono a pieno titolo fonti documentarie, sempre che li si sappia interrogare, che si abbia la pazienza e la passione per evocarne la voce, pur fievole se proveniente da un lontano passato.

C’è un aspetto emozionale in questa interrogazione. Taluni oggetti hanno la capacità di trasmetterci sentimenti, avendo alle spalle vicende complesse, qualche volta drammatiche. O meglio: essendo stati parte delle vite di persone che si sono trovate a partecipare a momenti nodali della storia, che sono state coinvolte in vicende che, nel bene come nel male, hanno segnato l’esistenza di intere collettività. Maneggiare quegli oggetti, allora, significa, per chi è dotato di sufficiente forza immaginativa, mettersi in relazione con eventi ed esistenze del passato, entrare a far parte di quelle storie, carpire almeno un barlume fugace della loro aura.

I documenti tridimensionali sono forse più di altri capaci di sollecitare questa forza immaginativa, e il dato emerge con una particolare rilevanza nell’incontro con le classi di giovani che ogni anno partecipano alle attività della Sezione didattica di ISEC.

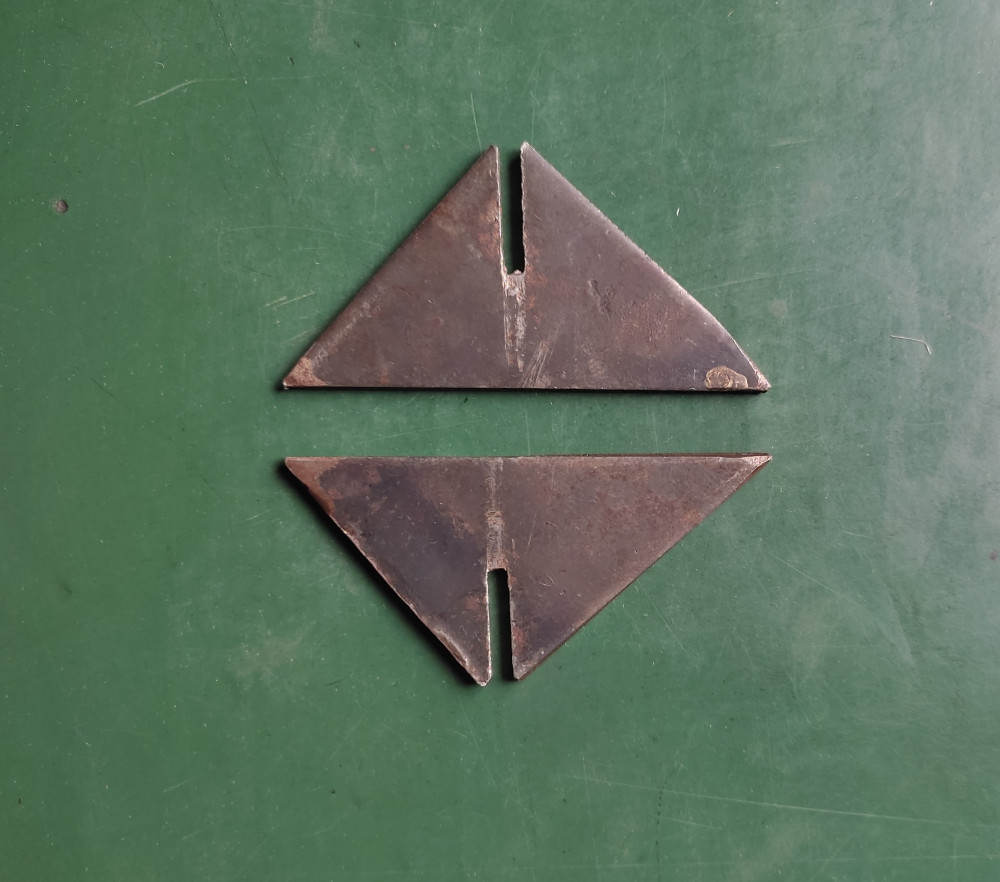

Ecco allora che il chiodo a quattro punte costruito all’interno degli stabilimenti Breda di Sesto San Giovanni da operai antifascisti è uno di quegli oggetti che si prestano facilmente per un gioco di riconoscimento e immaginazione storica che gli archivisti di ISEC fanno spesso con gli studenti: il chiodo infatti è diviso in due parti pressoché simmetriche, che prese singolarmente non hanno alcun significato, ma che se le si incastra una nell’altra un significato lo acquistano eccome. Il gioco consiste nel far vedere ai ragazzi i due pezzi separati e nel chieder loro di cosa possa trattarsi. Non è mai capitato che qualcuno abbia indovinato, e raramente è successo che anche incastrando i due pezzi sia saltata fuori la soluzione. È comprensibile che i giovani d’oggi non conoscano un tale strumento, utilizzato durante la Resistenza per sabotare i mezzi di trasporto del nemico. È interessante però far scoprire ai ragazzi che il chiodo è diviso in due parti, vuoi per una sua più comoda trasportabilità all’esterno della fabbrica che, ricordiamolo, era sottoposta al controllo delle forze armate tedesche, vuoi per mettere al sicuro chi l’aveva costruito: è chiaro che i due elementi presi singolarmente difficilmente avrebbero destato sospetti, potendo essere giustificati in diversi modi, mentre invece se fossero stati fusi uno nell’altro avrebbero costituito la prova lampante d’un reato passibile, all’epoca, di deportazione o addirittura di fucilazione immediata con l’accusa di sabotaggio. Quindi i due pezzi, affidati a due lavoratori differenti, potevano uscire pressoché ignorati dalla fabbrica e divenire uno strumento d’offesa in mano ai partigiani.

Primo distaccamento Censo. Il giorno 9 dicembre [1944, ndr] la terza squadra seminava chiodi in viale Padova all’altezza di via Cecilio Stassio [Stazio, ndr] e uno all’altezza di via Bombaio [Bambaia, ndr]; dopo un quarto d’ora circa erano ferme una macchina della X Mas e due autotreni delle V:H.

Il giorno 9 dicembre il comandante della succitata brigata asportava i cartelli indicatori tedeschi nelle vicinanze del blocco di viale Monza. Ad opera del terzo distaccamento della 110° brigata la sera del sei numerose squadre operavano in varie zone della città e nella zona Gorla – Precotto operando numerose scritte murali inneggianti alle Sap e di “morte al duce, morte ai tedeschi e ai fascisti”.

La sera del 4 dicembre [1944, ndr] lo stesso distaccamento operava un lancio di chiodi su viale Monza, nella zona di Precotto Gorla. Dopo pochi minuti era fermo un camion tedesco, un motofurgone della Muti, e un camion dell’esercito repubblichino, in più una vettura tedesca. [1]

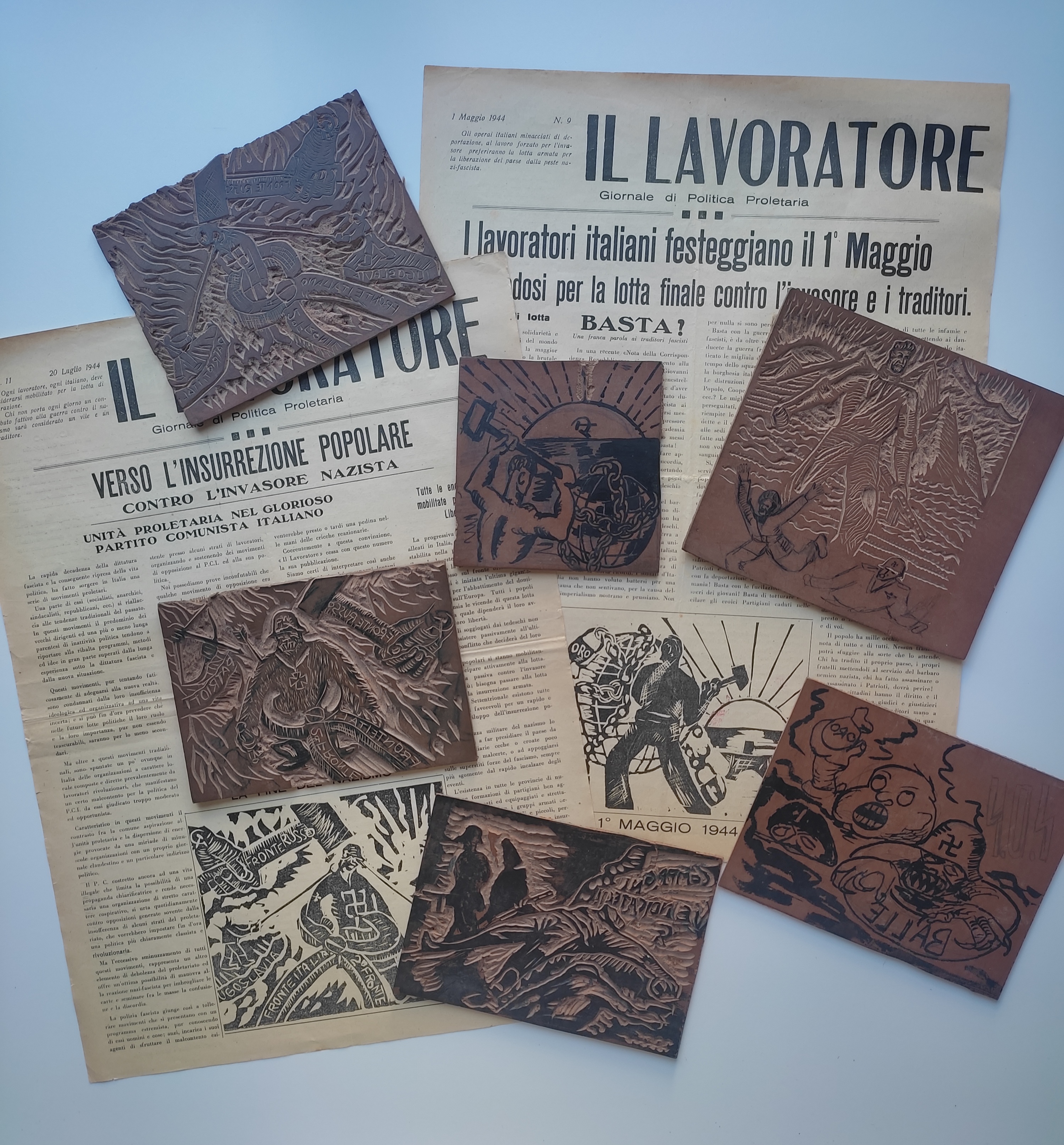

Tra gli oggetti più singolari connessi alla lotta di Liberazione custoditi in Fondazione ISEC possiamo certamente ricordare i cliché di linoleum incisi a mano conservati nel fondo Carlo Venegoni. Il fondo raccoglie le carte di questo straordinario protagonista della Resistenza lombarda, il legnanese Carlo Venegoni appunto, nonché documenti personali dei suoi tre fratelli (Mauro, Guido e Pierino), tutti combattenti della libertà. I fratelli Venegoni organizzarono la lotta armata nella zona di Legnano dando vita a un raggruppamento comunista non organico al Partito comunista (sino al giugno 1944, quando tutti i fratelli rientrarono nel Partito, a parte Mauro), ma furono attivissimi anche nella produzione di stampa clandestina e i cliché conservati nel fondo servirono a illustrare alcune di queste pubblicazioni. (tra le altre, il periodico Il Lavoratore)

I cliché - lastre recanti una figura in rilievo e a rovescio, utilizzata come matrice per la riproduzione tipografica di disegni e immagini - sono oggetti importanti: forniscono allo storico informazioni preziose sull’iconografia partigiana e aprono una finestra sul ruolo straordinariamente importante svolto dalla stampa clandestina che, nella lotta di Liberazione, faceva controinformazione rispetto alla propaganda di regime, cementava la coesione ideale, forniva indicazioni operative sulle cose da fare. Essa era forse lo strumento più importante di comunicazione tra le formazioni combattenti e tra queste e i lavoratori. I clichè conservati in ISEC ci ricordano tutto questo, e anche la fatica di far uscire i giornali per la mancanza di carta, o inchiostro o ciclostile, o per i controlli del regime che spesso portavano alla scoperta di tipografie e all’arresto dei redattori.

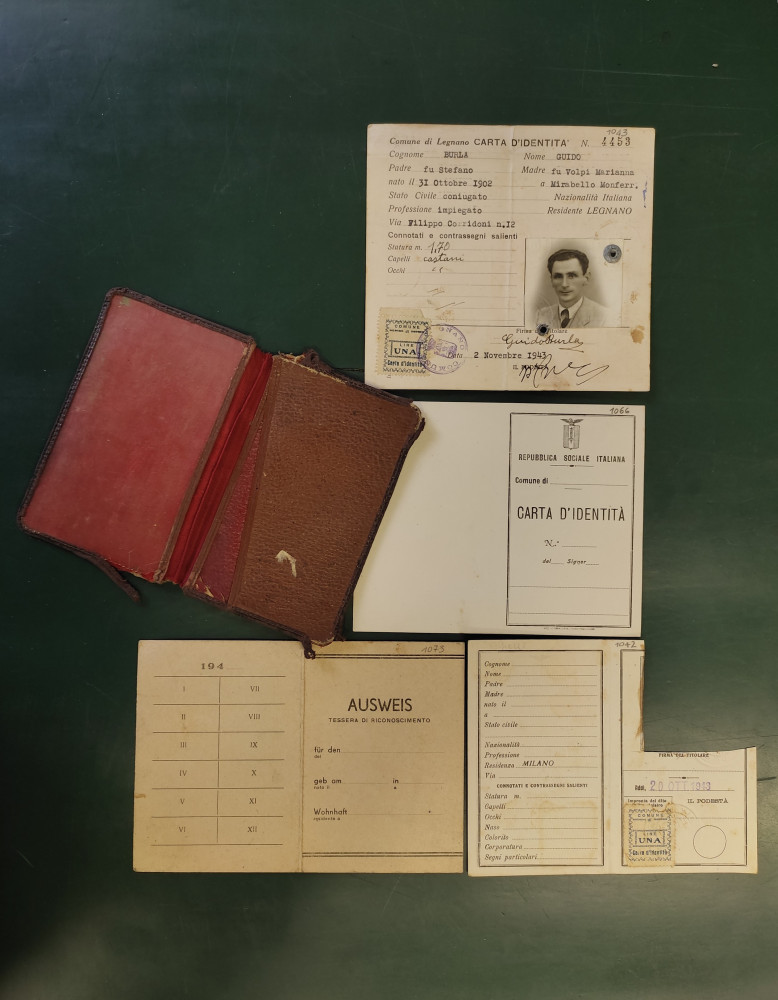

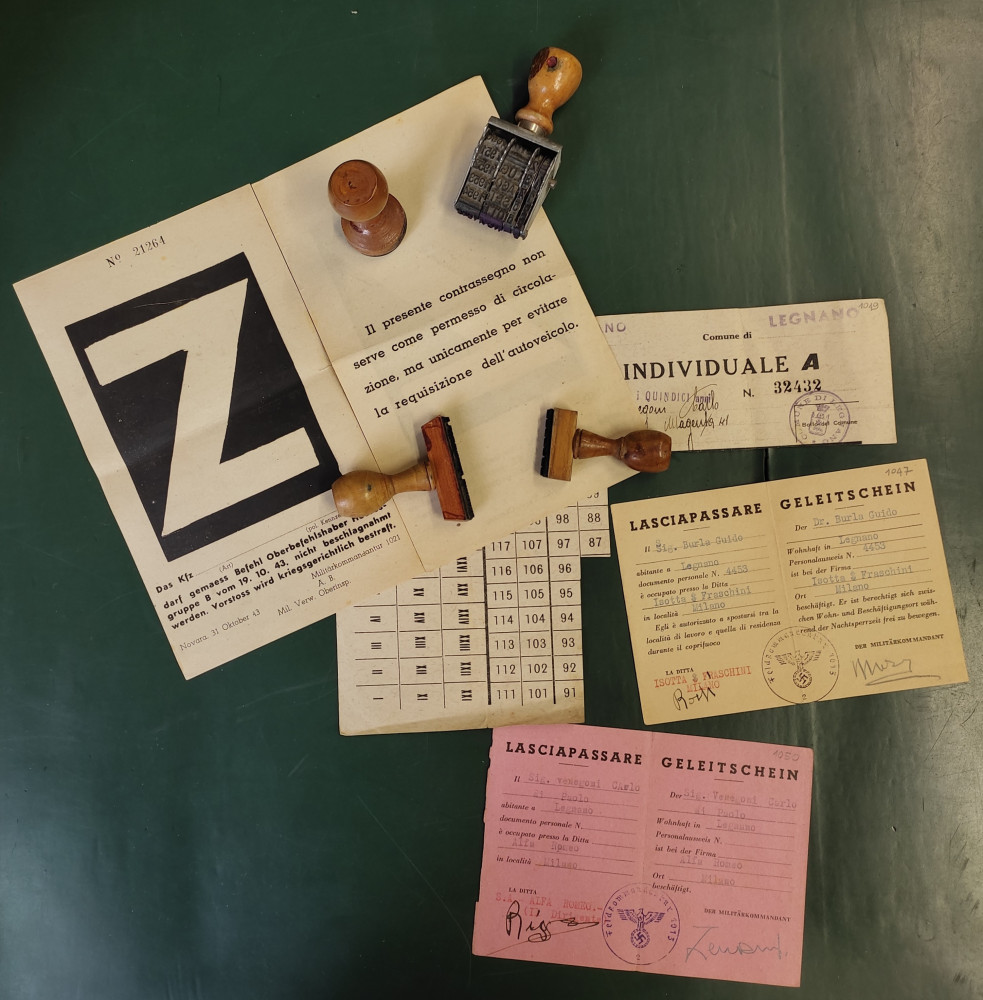

Sempre all’interno del fondo Carlo Venegoni possiamo trovare un altro oggetto estremamente evocativo. Si tratta di un astuccio portadocumenti in finta pelle, assai logorato dal tempo, appartenuto a Mauro Venegoni, che fu catturato e barbaramente ucciso dai fascisti nell’ottobre del 1944. Assieme all’astuccio troviamo diversi documenti falsi utilizzati dai Venegoni durante la lotta clandestina (e uno di questi è proprio una carta d’identità posticcia di Mauro). Magari non così intriganti, nello stesso fondo, ma certamente significativi, alcuni timbri utilizzati per la falsificazione dei documenti (carte d’identità, lasciapassare, carte annonarie, ecc.) necessari ai partigiani per camuffarsi tra la popolazione e potersi muovere liberamente attraverso le maglie degli occupanti nazisti e dei loro sodali fascisti.

Completano il panorama dei manufatti che ci raccontano la Resistenza dal punto di vista materiale alcuni cimeli che furono indossati da partigiani combattenti lombardi. Ecco allora le decorazioni di guerra e il bracciale del CVL indossati nei giorni della Liberazione dal partigiano Emilio Quintini; ma anche il distintivo da giacca appartenuto al sestese Giorgio (Geo) Agliani, vice comandante delle brigate Garibaldi della Lombardia e, nel secondo dopoguerra, regista di film a basso costo e produttore cinematografico (tra gli altri: Il sole sorge ancora, 1946; Caccia tragica, 1947; Achtung! Banditi!, 1951; L’Agnese va a morire, 1979); e per finire il fazzoletto da collo, di un rosso ancora acceso, e il distintivo in metallo di Giustizia e Libertà appartenuti all’avvocato Arialdo Banfi, uno dei membri di maggior spicco del Partito d’Azione, nel dopoguerra esponente di rilievo del Partito socialista (fu senatore per tre legislature e sottosegretario agli Affari esteri nel primo governo Moro).

Come detto, non molti oggetti, ma piuttosto eloquenti, tanto più se associati alle carte d’archivio che raccontano momenti e vicende di quei mesi terribili che decretarono la fine del regime nazifascista e la rinascita della democrazia nel nostro paese.

[1] In Claudio Pavone (a cura di), Le brigate Garibaldi nella Resistenza, documenti, vol. 3, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 172

Articoli correlati

- Introduzione - Attorno al 25 aprile

- Ma tu dov’eri il 25 aprile? Voci di donne partigiane

- I giorni della Liberazione a Milano nelle fonti orali conservate in archivio

- “Si decide di occupare il Municipio”. Cronaca della Liberazione di Sesto San Giovanni

- La Liberazione celebrata. La costruzione dell’immagine pubblica della Resistenza attraverso i manifesti

- Martirio, rito, memoria: le immagini dei funerali dei partigiani sestesi uccisi in piazzale Loreto il 10 agosto 1944

- Oggetti...resistenti. La Liberazione attraverso il racconto degli oggetti

- Resistenza e Liberazione a Milano. Elenco (parziale) di fondi archivistici conservati in Fondazione Isec

- I prossimi appuntamenti di Fondazione ISEC