Ma tu dov’eri il 25 aprile?

Voci di donne partigiane

Di Monia Colaci

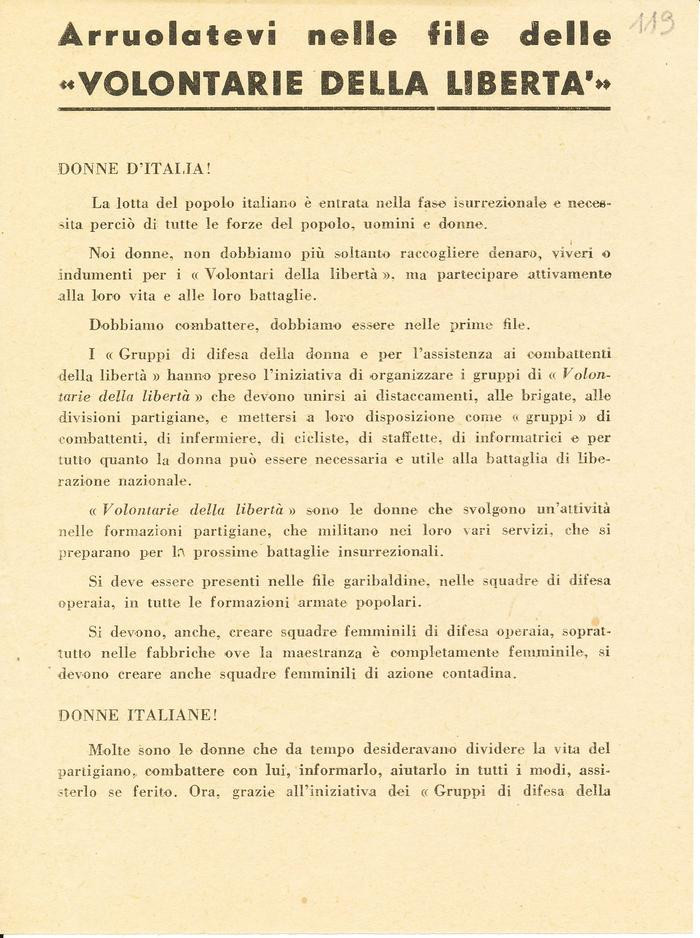

Da qualche decennio ormai la storiografia sulle partigiane, che si arricchisce ogni anno di nuovi contributi, restituisce un panorama della partecipazione femminile alla guerra di Liberazione complesso e pieno di sfumature, un panorama plurale da cui emerge «tutta l’ampiezza della presenza delle donne, così varia per età ed estrazione sociale, […] tutta la varietà con cui quest’esperienza è stata vissuta»[1]. Ad aprire, nel 1976, questa stagione di ricerche è l’ormai classico La resistenza taciuta: dodici vite di partigiane piemontesi di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina, e nella medesima direzione si muove Le volontarie della libertà, scritto da Mirella Alloisio e Giuliana Gadola Beltrami e pubblicato cinque anni più tardi.

In Fondazione ISEC, all’interno del fondo Gadola Beltrami sono conservati i materiali preparatori del libro. Si tratta di documenti eterogeni: resoconti di interviste, memorie, estratti da testi già editi, articoli di giornale, lettere con cui le interpellate rispondono al questionario predisposto dalle autrici; nel complesso un patrimonio straordinario, composto da centinaia di voci.

A quelle voci, concentrandoci in particolare sulle partigiane milanesi, abbiamo rivolto la domanda che dà il titolo all’articolo: ma tu, il 25 aprile del ’45, dov’eri? Cosa facevi?

Quella che presentiamo è dunque una piccola antologia di luoghi, fatti e sentimenti che hanno attraversato le vite di queste partigiane nei giorni della Liberazione, organizzata nel testo secondo un ordine del tutto casuale.

Per ovvi motivi non vi troverete, ma vale la pena citarlo di passaggio, il silenzio che alcune di loro serbano su quella data e talora sull’intera esperienza resistenziale. Non va infatti dimenticato che non tutte le donne contattate da Gadola e Alloisio hanno risposto raccontando la propria esperienza; non tutte, pur rispondendo, ne hanno parlato volentieri; alcune esordiscono sottolineando come a quel momento della loro vita non pensassero da decenni. E non manca chi di quell’esperienza conserva un ricordo amaro, forse riplasmato alla luce delle fatiche e delle delusioni degli anni successivi; in questi casi il 25 aprile resta del tutto nell’ombra.

Prima della lettura, due avvertenze.

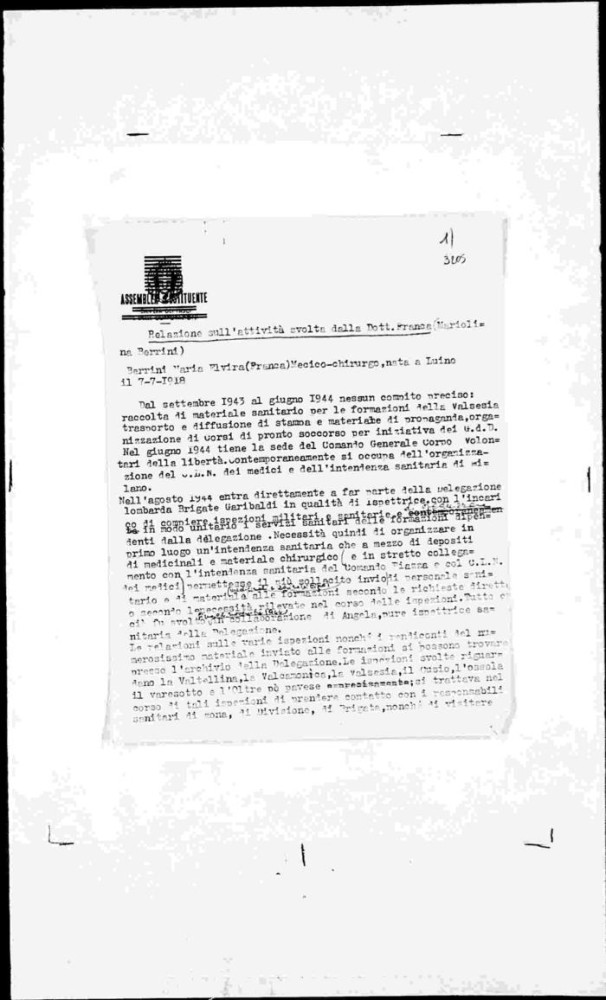

In una selezione di testimonianze potrebbe colpire l’uso della terza persona, ricorrente in vari brani. In alcuni casi si tratta di una scelta deliberata: nello stilare la sua memoria, M. Berrini ad esempio parla di se stessa appunto in terza persona. In altri casi, la maggioranza, essa è dovuta al fatto che si tratta di resoconti di interviste realizzate dalle autrici in vista della costruzione del libro, il che pone peraltro non pochi problemi dal punto di vista dell’interpretazione di queste fonti.

Per ciò che riguarda invece la brevissima nota in coda a ciascun segmento, senza nessuna pretesa di esaustività biografica, è stata pensata allo scopo di rendere fruibile il brano proposto.

Rossana Rossanda

Seguirono alcune settimane terribili, non tanto di paura (credo che fossi un po' stupida) quanto di isolamento, solitudine e colpevolezza. Non "conoscevo" più nessuno e nessuno mi "conosceva". Solo verso gennaio ripresi i contatti; l'anno cominciava con un visibile squagliamento e disgregazione dei tedeschi, che cominciarono a sfollare il lago di Como. Tutta la vigilanza si allentò. Io rividi i compagni a Milano, ebbe una durissima lavata di capo, nessuno mi felicitò per lo scampato pericolo. E ripresi il lavoro fino al 25 aprile, quando improvvisamente tutti attorno a me si rivelarono patrioti e antifascisti, anche coloro presso i quali non avrei mai potuto trovare un aiuto concreto in nessuna circostanza.

Rossana Rossanda nasce a Pola nel 1927 e, dopo l’infanzia trascorsa a Venezia, si trasferisce a Milano dove frequenta prima il Liceo classico A. Manzoni e poi la facoltà di Filosofia presso l’Università Statale. È allieva di A. Banfi il quale la mette in contatto con il movimento resistenziale.

Nell’ottobre del ’44, Rossanda viene denunciata da una sua compagna di università dopo averle confidato di essere al lavoro su “qualcosa di importante”; l’imprudenza determina una perquisizione e un interrogatorio; Rossanda se la cava, ma sarà poi energicamente ripresa dalla sua responsabile. Ormai “bruciata”, verrà isolata e sollecitata a riprendere la sua vita ordinaria.

Foto di repertorio

Mariolina Berrini

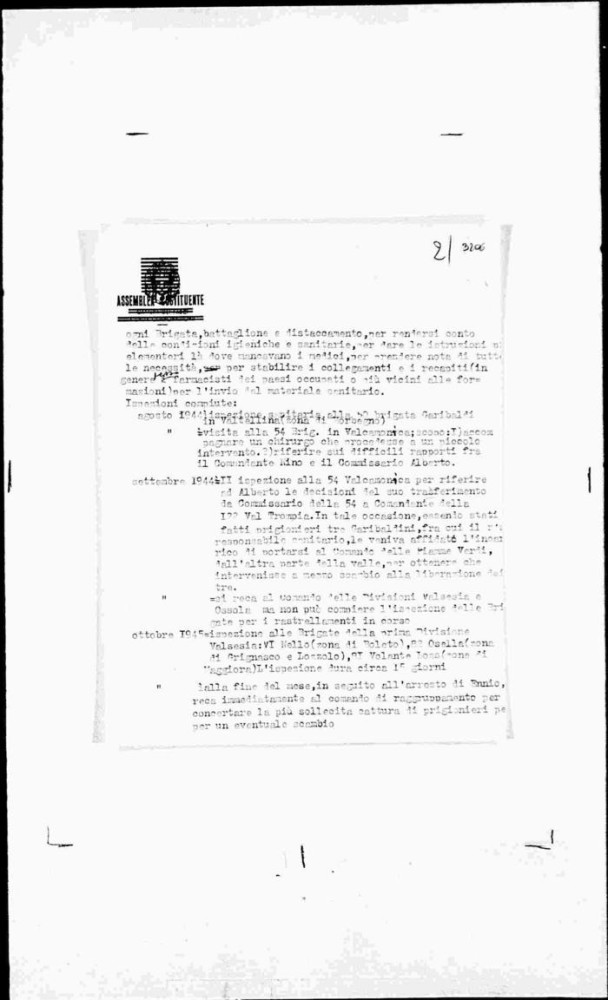

Al momento dell’insurrezione Mariolina era a Valduggia, sede del Comando delle divisioni della Valsesia. È proprio da Moscatelli che la sera del 24 aprile ha la notizia che Bologna si è liberata e che sono stati dati gli ordini per l’insurrezione di Milano e la liberazione delle vallate. Parte subito non appena mattina con un messaggio per il Comando; dopo 2 giorni riprenderà la bicicletta per un collegamento sempre con Moscatelli e i suoi che sono a Novara, per una difficile trattativa di resa con i tedeschi.

Al ritorno da questo ultimo viaggio, nella sede del comando centrale, Longo le dirà che nella città liberata non mancheranno certo medici per i partigiani e la inviterà a seguirlo all’Unità per “scrivere dei compagni caduti e delle giornate dell’insurrezione”. Così, “alla garibaldina”, Mariolina dovrà improvvisarsi anche giornalista e per un mese collaborerà alla cronaca dell’Unità che aveva in quel momento come redattore capo Elio Vittorini e come capo-cronaca il poeta A. Gatto.

Mariolina Berrini proviene da una famiglia della buona borghesia milanese. Tramite il cugino Giancarlo Pajetta entra in contatto con le brigate Garibaldi e il Partito comunista. Lei e la cugina Marcella Balconi, cui è molto legata e che come lei è neolaureata in medicina, ricoprono diversi incarichi di responsabilità via via sempre maggiore, sino all’organizzazione dell’intera assistenza sanitaria delle Garibaldi tra l’Ossola e la Valtellina.

Ginetta Martini Fanoli

Deferiti al Tribunale Speciale, in un primo tempo furono prosciolti in istruttoria, perché il padre di Mario era riuscito a corrompere qualcuno. Però poi furono nuovamente interrogati in Questura, condannati e riportati a S. Vittore, dove rimasero fino alla Liberazione. In carcere era coraggiosa e, passati i primi momenti di timore e di incertezza, dopo la condanna, abbastanza tranquilla. Col marito si vedevano agli interrogatori e poi in carcere, con la complicità di una suora, ogni tanto si parlavano attraverso una cancellata. Uscirono tra gli ultimi la sera del 25 aprile; non andarono a casa loro, perché la situazione pareva ancor molto confusa, ma in casa di una sorella di Mario.

Ginetta Martini nasce a Milano nel 1919 da padre ingegnere e madre scrittrice, si laurea in filosofia con A. Banfi; già al liceo aveva incontrato Mario Fanoli, figlio di un socialista perseguitato e a sua volta antifascista; si sarebbero poi sposati nel 1941 e insieme, benché con notevole autonomia, avrebbero vissuto l’esperienza resistenziale. Vengono arrestati il 16 novembre del ’44.

Il brano riportato è il resoconto dell’intervista a Mario Fanoli, Ginetta era deceduta nel 1965.

Fondo Geminiani Athos, busta 16, fascicolo 1.

Nila Mori

Ed il 24 aprile? Ero sull'angolo di via dell'Orso con corso Garibaldi, avevo tre bombe e una rivoltella nella borsa, attendo con ansia di incontrarmi con un giovane che dovevo accompagnare al nostro comando, egli veniva dalla bassa e doveva portare in città i suoi uomini, tardava, sentivo sparare, ero in pensiero per lui ed anche per me; per dire la verità mi sarebbe veramente spiaciuto rimetterci la pelle proprio all'ultimo giorno. Quando arrivò ci avviamo cercando di evitare il più possibile il centro, e quindi facendo un giro lungo in via della passione n. 7; la sede del nostro comando aveva un solo vantaggio, quello di essere all'ultimo piano perché di armi non ne avevamo quasi. Tre bombe a mano e quattro rivoltelle, c'erano però delle pentole, il gas e l'acqua; mi ricordo che senza nulla dire misi al fuoco una pentola piena d'acqua, uno dei ragazzi mi apostrofò: "o vivandiera ci prepari la cena?" "Sta buono gli risposi, sto preparando un'arma, nel 1848 le donne milanesi versavano sui tedeschi l'olio bollente, io in mancanza d'olio verserò l'acqua". Fu una risata generale, ma più tardi quell'acqua servì per cuocere una specie di pappina che tutti da principio disprezzarono, ma poi la fame gli fece cambiare opinione.

Ercolina Mori, detta Nila, è stata durante la resistenza un'importante figura nelle brigate Mazzini della città di Milano, nome di battaglia “Villa”. Sposata con Gino Mori, nel dopoguerra fu attivissima organizzatrice del Partito repubblicano milanese.

Rita Torelli

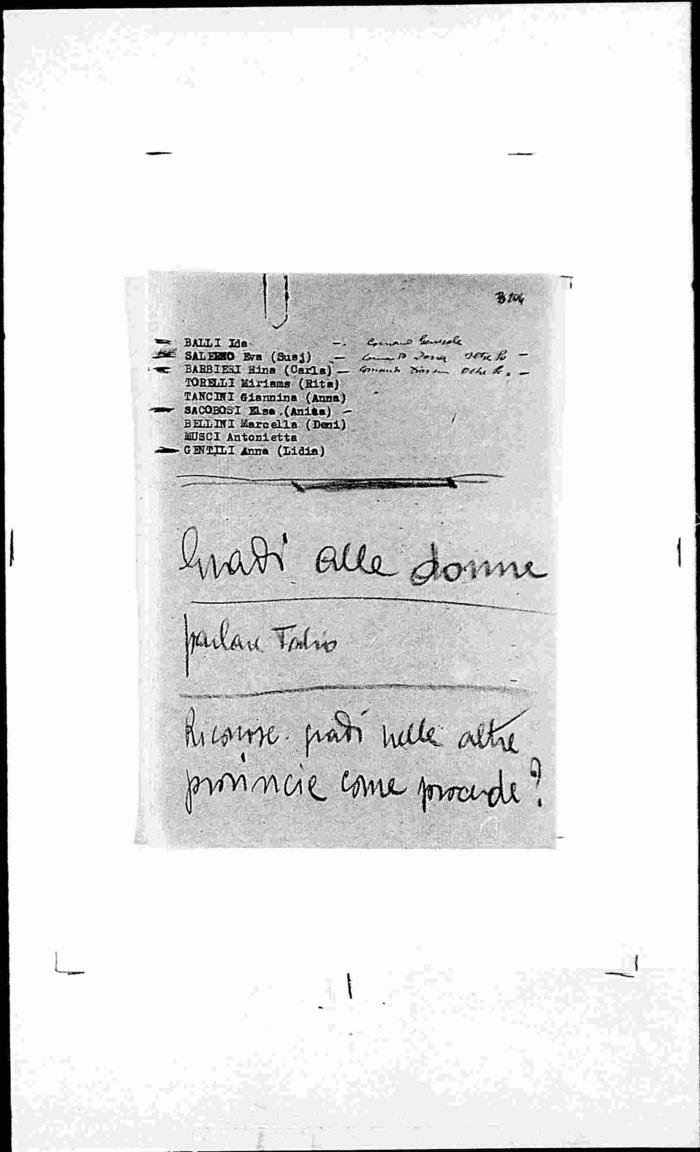

Di questo periodo ricorda la rivalità tra la Valsesia e l'Oltrepò. Ricorda episodi che le sembravano buffi, come la fissazione di Moscatelli per le divise, altra espressione di uno spirito di corpo; il panno marrone da procurare, le mostrine e, per finire, le cartoline ricordo per le quali il fotografo si rifiutava di stampare il cliché, tanto che Marco Feletti dovette tirar fuori la pistola.

Alla Liberazione fu Carla Barbieri a portare l'ordine di entrare a Milano alle brigate dell'Oltrepò (con rabbia di quelle dell'Ossola che volevano arrivare per prime). Forse veniva privilegiato l'Oltrepò Pavese non solo perché erano più vicini, ma anche perché erano tutti Garibaldini.

In quel momento Rita fu mandata a Pavia e lì fu poi caricata su un camion dei partigiani che si dirigevano su Milano.

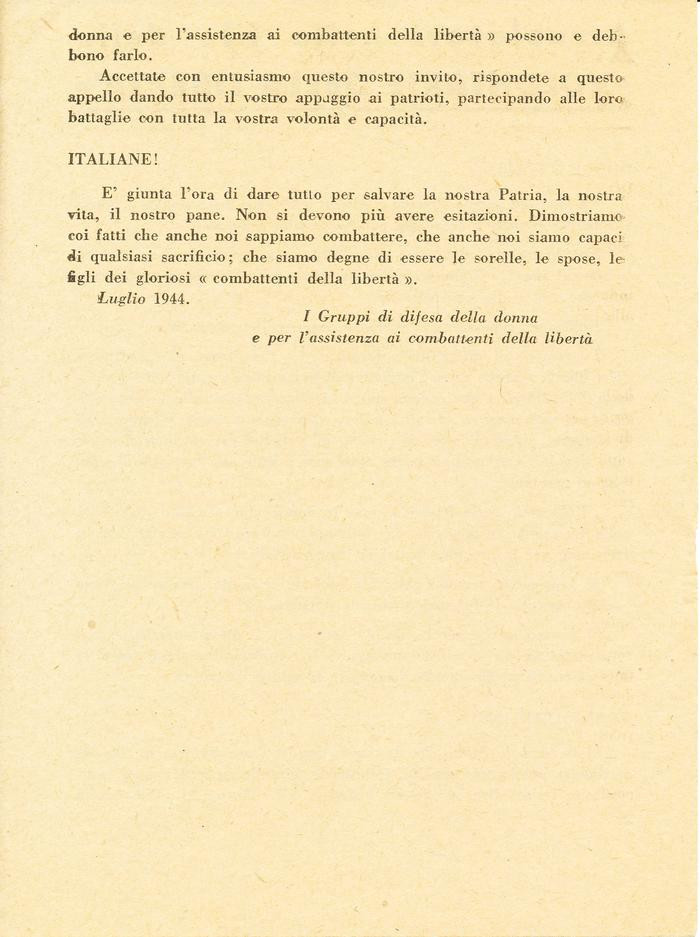

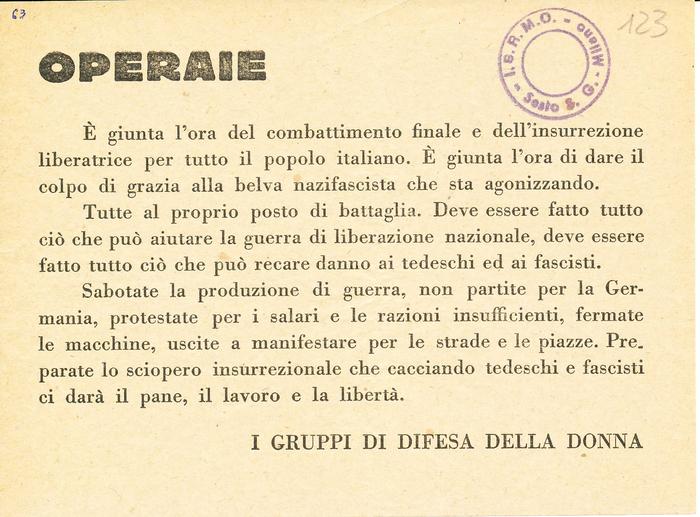

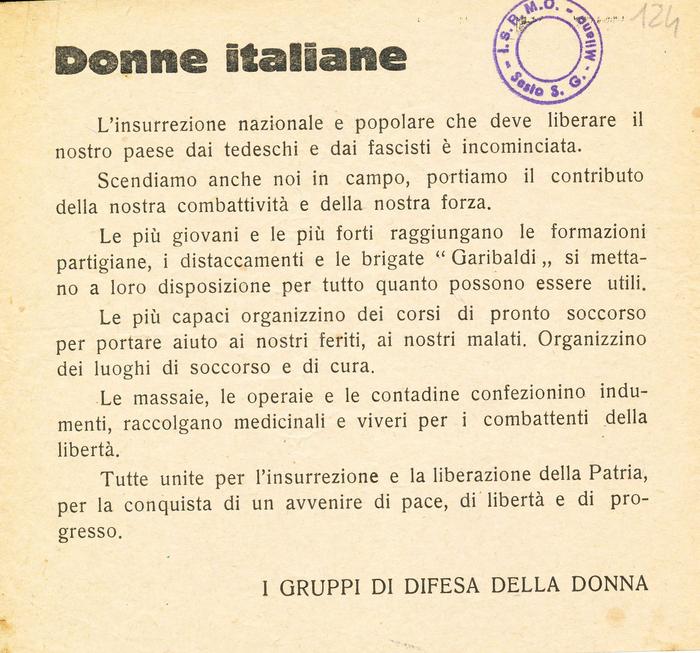

Rita Torelli nasce a Milano in una famiglia piccolo-borghese, il padre è un sarto anarchico che trascorre vent’anni in carcere. Iscritta al Partito comunista sin dal ’39, dopo l’armistizio Rita viene dapprima coinvolta nell’organizzazione dei Gruppi di difesa della donna, successivamente nei GAP. Nel giugno del 1944 si salva per un soffio dall’arresto: durante la perquisizione che lo precede, i fascisti intercettano 50.000 lire e propongono al padre uno scambio, immediatamente accettato. Da lì, ormai “bruciata”, viene spostata nell’Oltrepò.

Graziella Schiavoni

In tutto il periodo non le è mai successo nulla, viveva a casa con i genitori che erano d’accordo pienamente ed era tanto incosciente che non aveva neppure paura.

Il giorno prima della Liberazione, mentre Pizzoni era partito per Roma con Sogno a prendere importanti contatti, ricevette una telefonata nella notte da Poli Corsi, che le disse di andare al Collegio delle Stelline a prelevare Argenton e Cadorna per accompagnarli all’Arcivescovado. Poi, la notte seguente, un’altra telefonata da Pizzoni: “Stiamo arrivando, trovati domattina alle 6 a Palazzo Isimbardi in corso Monforte. Con Pizzoni e tutto il CLNAI rimase a Palazzo Isimbardi per le prime settimane successive alla Liberazione. Ricorda tra l’altro un baule di Mussolini che esaminò e poi fece mandare nelle casseforti del Credito; ricorda pacchi e pacchi di soldi dei fascisti; ricorda l’arrivo della prima Jeep (che strana macchina!) con il colonnello Vincent.

Graziella Schiavoni nasce a Milano e si laurea in lettere a Parigi. Grazie alle sue competenze di traduzione dall’inglese e dal francese, non solo collabora con Alfredo Pizzoni, direttore del Credito italiano e componente del CLNAI, ma tiene anche i contatti con membri del Number One Special Force alleato e con i vertici dello stesso CNLAI. Il 25 aprile è lei ad accompagnare il generale Mario Argenton in Arcivescovado per l’incontro, mediato dal cardinale Schuster, delle forze della Resistenza con Mussolini, prima della sua fuga. Sulla scalinata del palazzo avrebbe poi avuto luogo lo storico scambio di sguardi tra S. Pertini e il duce.

Lisli Carini Basso

Della Liberazione ricorda una gran confusione. La giornata del 25 si passò in via Porpora, in casa della Pina Palumbo, dove era il comando del PSIUP. A Lisli fu poi affidato un incarico particolare: recarsi in Valtellina ad ordinare ai partigiani di quella zona di uccidere Basile. Essi non lo fecero e dopo qualche anno quello ricomparve in auge. Ricorda anche che nello studio dell'avv. Craxi, padre di Bettino, Filippo Carpi disarmava i fascisti. Assistette anche, per la strada, a una scena con un gruppo di partigiani che prendevano a pugni e a calci un fascista; lei gridò, d'istinto: "Uccidetelo!" Poi rabbrividì d'aver detto una cosa simile.

Lisli Carini nasce a Edolo in una famiglia liberale e antifascista. Di se stessa e dei suoi rapporti con Lelio Basso, incontrato all’università e sposato nel 1932, racconta scherzando come, prima del matrimonio, avrebbe voluto portarlo dal notaio perché dichiarasse che lei era antifascista e atea ben prima di conoscerlo. Molto attiva durante la Resistenza, nei suoi racconti ricorre la preoccupazione per i tre figli e il marito.

Fondo Gruppo di studio sulla Resistenza di Sesto San Giovanni, busta 3 fascicolo 16.

Vanda Lopez

Alla Liberazione girava in bicicletta con la fascia tricolore al braccio e una gran gioia in cuore.

Nata ad Alessandria d’Egitto nel 1917, matura un antifascismo che si nutre di autonomia di pensiero e disgusto verso la retorica di regime; a questo si aggiungerà poi il rifiuto della guerra quando, con l’entrata dell’Italia nel conflitto, il marito sarà chiamato alle armi. Rientrata in Italia nel ’41, entra in contatto con un gruppo di socialisti che le propongono la lotta clandestina, proposta a cui, come lei racconta, aderisce con tutto il cuore.

Su sua richiesta il suo nome non compare nel libro di Alloisio e Gadola.

Fondo Canzi Virgilio, busta 1 fascicolo 2

Sandra Piazza

Alla Liberazione ricorda la brutta impressione che le fece veder girare i nostri coi mitra sui grossi parafanghi delle macchine della polizia su cui pochi giorni prima avevano girato i fascisti come forsennati. Nell'insieme per lei fu una cosa triste, perché risultava ormai chiaro che la famosa rivoluzione non si sarebbe più fatta. Tante cose del partito che non le piacevano - e che aveva accettato in periodo di lotta per un senso di disciplina che le pareva indispensabile - ora le tornavano in mente. Non c'era più il Conca, con cui si era ripromessa di discutere tutto. Cominciò a litigare con i compagni su questioni di linea politica. Le fecero il processo: dichiararono che era trotzkista e "Titina", che era rimasta una borghese e la espulsero dal partito. "Sono io che me ne vado, non voi che mi cacciate", rispose. Del resto già aveva rifiutato di lavorare nell'UDI e aveva rifiutato altri incarichi che, per la verità, le erano stati offerti, perché lei voleva ancora fare la rivoluzione, non queste altre cose. Dice che tanto lei che i suoi avevano una gran confusione in testa; era stalinista e anche un po' anarchica.

Figlia di un socialista e di un’anarchica, viene educata alla libertà e all’autonomia di scelta. I suoi sono attivi nel Soccorso rosso, ma Sandra nutre una certa sfiducia nelle capacità organizzative sia dei socialisti che degli anarchici; si avvicina dunque al Partito comunista e sogna la rivoluzione. Alla Resistenza partecipa dapprima all’interno della propria famiglia, attivissima nella protezione degli ebrei e degli sbandati, poi, in modo più strutturato, con il Partito comunista.

Daria Malaguzzi Valeri Banfi

Il ragionier Piazza era un vero fenomeno. Qualunque cosa mi occorresse sapeva sempre procurarmela. Nell'agosto del '44 mi si disse di preparare 500 bracciali tricolori - evidentemente erano nell'illusione di una prossima fine della guerra - ma trovare il nastro tricolore mi riusciva troppo difficile; ebbene, Piazza me ne procurò tutto l'occorrente, dell'altezza necessaria e gratis! Feci confezionare i bracciali ma dovetti poi nasconderli fino al 25 Aprile 1945.

Daria Malaguzzi Valeri Banfi nasce nel 1883 a Reggio Emilia in una famiglia di tradizione aristocratica. Nel 1916 sposa A. Banfi, negli anni successivi si dedica alla scrittura giornalistica e saggistica; consegue però il successo con i libri per l’infanzia. Alla Resistenza, periodo per lei <<glorioso e tragico>>, prende parte mettendo a disposizione la sua casa e raccogliendo fondi, medicinali e viveri per i partigiani.

Fondo Canzi Virgilio, busta 1 fascicolo 2.

Mimma Quarti

Un ultimo episodio molto emozionante, ma positivo questo: la notte del 23 o 24 aprile 1945, durante la quale con Leo ed altri abbiamo preparato ed eseguito l'”assalto” della sede del “Popolo d'Italia”, per potere il giorno stesso della Liberazione, offrire ai milanesi il primo numero ufficiale dell'”Italia Libera”. In realtà non abbiamo trovato nessuna resistenza al giornale, ma nella strada si sparava dappertutto e l'atmosfera generale era terribilmente esaltante: gli atti “eroici” sono meravigliosi quando non si è soli davanti alla propria paura…

Quella di Mimma Quarti è una famiglia, come lei dice, “incondizionatamente antifascista”, legata ad Ada Rossi, moglie di Ernesto, e ad altri importanti antifascisti dell’epoca. Il suo antifascismo evolve da posizioni ribellistiche e imprudenti a collaborazioni più strutturate. Durante la Resistenza lavora al CLNAI agli ordini diretti di Ferruccio Parri.

Mira Baldi

Nel periodo della Liberazione, sia prima che durante, e subito dopo, Mira svolse un ruolo molto importante. Innanzi tutto con i suoi compagni andò a liberare e ad occupare le scuole di via Vignola, dove erano insediati i fascisti, poi la caserma degli Alpini in Corso Italia. La notte tra il 24 e il 25 lei e Annamaria erano andati a dormire da amici, per non rischiare un arresto dell'ultima ora, con probabile esecuzione sommaria. Fu nominata responsabile dell'Ufficio di Polizia del suo distaccamento (sempre il 9° della 114ma brigata) e in tale veste […] comandò personalmente azioni di rastrellamento di criminali fascisti, “dimostrando di interpretare lodevolmente le direttive epurative”; il che significa che dovete procedere ad azioni armate e a esecuzioni sul posto nei casi previsti. Questo lavoro non le piaceva.

[…]

In seguito fu incaricata di presiedere Tribunali del Popolo; in questa sua funzione cercò sempre di usare di una certa clemenza, perché ordinare la fucilazione di un essere umano, per malvagio che fosse, le ripugnava profondamente. Ricorda l'episodio avvenuto quando la moglie di un partigiano, che era stata presa dai fascisti per vendetta e violentata da ben 12 di loro, chiamata a riconoscere uno dei colpevoli, un certo Fontana, gli si avventò contro e lo morse sulla testa fino a farlo sanguinare; richiamata all'ordine, chiese di potergli dare almeno due schiaffi. La cosa le fu accordata, e il locale risuonò dei due ceffoni più pesanti che mai si fossero sentiti. Occorre aggiungere che a questa povera donna dai fascisti si era presa la lue, oltre all'orrore e allo spavento.

Mira Baldi nasce nel 1911 in una ricca famiglia della nobiltà fiorentina. Il padre, un socialista perseguitato e più volte picchiato dai fascisti, muore quando Mira ha 17 anni; avendo già perso la madre si ritrova dunque orfana in giovane età. Nell’arco dei dieci anni successivi subisce persecuzioni e arresti senza alcuna motivazione se non le sue origini familiari, ed è costretta ad affrontare anche una difficile situazione economica. Si trasferisce perciò a Milano dove diventa operaia lavorando prima alla Innocenti, poi alla Montecatini. Qui entra in contatto con ambienti comunisti e avvia il lavoro clandestino che sarebbe proseguito dopo l’8 settembre.

Fondo Zucco Emilio

Anna Gentili

Vengo intanto messa in "quarantena". Sono giorni terribili di inattività, senza poter uscire di casa, senza poter fare niente. Decido di tentare di andare in Valtellina per raggiungere le formazioni che con la buona stagione stanno risorgendo. Informo di questa decisione i compagni della Delegazione Comando che frattanto si era trasformata in Triumvirato Insurrezionale Lombardo: chi mi risponde è Fabio e mi dice testualmente che se mi muovo da Milano "saranno presi nei miei confronti provvedimenti disciplinari militari e politici". Ma io dovevo andare, dovevo portare alla 4° brigata d'assalto A. Gramsci la bandiera che avevano confezionato le compagne dei GDD del "mio" Settore. E decido di andare malgrado il divieto. Bisogna partire di notte perché di giorno i treni non vanno a causa dei mitragliamenti. Alla stazione non posso partire perché è interrotta la linea sul tratto Airuno-Calolzio. Ai posti di blocco non è prudente cercare mezzi di fortuna perché vi sono segnalate le persone ricercate.

E allora devo rimanere a Milano. I giorni non passano mai...

Finalmente il 24 aprile i tram si fermano e si sente nell'aria che è giunto il momento tanto atteso. Non ho contatti con i compagni perché, come ho detto sono in "quarantena" ma sapevo però quale era la parola d'ordine del partito: "In caso di insurrezione appoggiarsi alle fabbriche".

Io mi appoggiai alla Borletti che era una delle migliori fabbriche per il lavoro dei GDD.

[…]

La mattina del 25 aprile, mentre i combattimenti continuano per stroncare le ultime resistenze fasciste, la bandiera rossa viene issata e sventola su tutte le fabbriche.

Milano è liberata.

Nata all'isola d'Elba, Anna arriva a Milano nel 1939. Il 26 luglio ’43 “assalta” un carrarmato inviato a disperdere la folla che si è spontaneamente radunata a Porta Venezia; dopo di che viene arrestata. Al suo rilascio, il 13 settembre, trova Milano occupata dai tedeschi; entra subito a far parte della 3° brigata Gap e dei Gruppi di Difesa della Donna. Nell'aprile del '44, ricercata dai fascisti a Milano, raggiunge la Valtellina. In montagna fa parte della 40° brigata Garibaldi e come responsabile dei collegamenti col comando garibaldino, torna abbastanza spesso, avventurosamente, a Milano.

Fondo Canzi Virgilio, busta 1 fascicolo 2

[1] Mirella Alloisio, Giuliana Gadola Beltrami, Le volontarie della libertà. 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945, Perugia, Bertoni editore, 2022, pag. 53

Articoli correlati

- Introduzione - Attorno al 25 aprile

- Ma tu dov’eri il 25 aprile? Voci di donne partigiane

- I giorni della Liberazione a Milano nelle fonti orali conservate in archivio

- “Si decide di occupare il Municipio”. Cronaca della Liberazione di Sesto San Giovanni

- La Liberazione celebrata. La costruzione dell’immagine pubblica della Resistenza attraverso i manifesti

- Martirio, rito, memoria: le immagini dei funerali dei partigiani sestesi uccisi in piazzale Loreto il 10 agosto 1944

- Oggetti...resistenti. La Liberazione attraverso il racconto degli oggetti

- Resistenza e Liberazione a Milano. Elenco (parziale) di fondi archivistici conservati in Fondazione Isec

- I prossimi appuntamenti di Fondazione ISEC