Martirio, rito, memoria

Le immagini dei funerali dei partigiani sestesi uccisi in piazzale Loreto il 10 agosto 1944

Di Alessandra Rapetti

I fatti

L’8 agosto 1944 un attentato in viale Abruzzi contro un camion tedesco - mai rivendicato ma attribuito ai GAP - provoca la morte di 6 cittadini milanesi e una decina di feriti. Per rappresaglia, il comando tedesco ordina la fucilazione di 15 partigiani detenuti nel carcere di San Vittore. Ad eseguire l’ordine, alle 5.30 del mattino, sono militi della Muti al comando del capitano Pasquale Cardella. Sul luogo della fucilazione, in piazzale Loreto, viene affisso un cartello che definisce i caduti appartenenti alle GAP colpevoli di assassinio, rapina e sabotaggio. I corpi rimangono sul piazzale tutto il giorno, di certo fino alle 18,00. Poi, su pressione del cardinale Ildefonso Schuster, i cadaveri vengono trasferiti all’obitorio di via Ponzio. In data imprecisata, ma sicuramente pochissimi giorni dopo, i corpi sono portati al Cimitero Maggiore di Milano dove gli viene data frettolosa sepoltura.

Il fatto suscita profonda indignazione nella popolazione e approfondisce il solco che separa i milanesi dall’occupazione nazifascista della città. Focolai di scioperi di protesta si hanno in varie fabbriche di Milano e dintorni, numerosi sono gli uomini e le donne che passano sul luogo dell’eccidio per rendere, come possono, omaggio alle vittime.

La costruzione della memoria

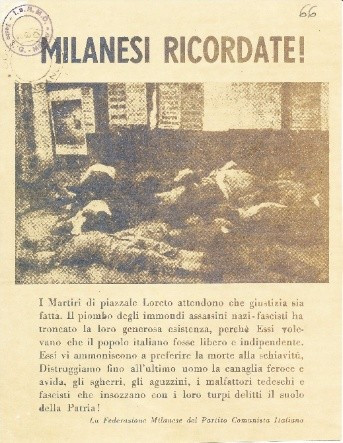

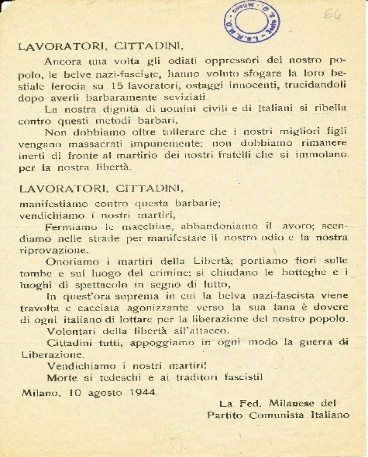

La celebrazione dei morti, il ricordo dell’eccidio, si avviano nei giorni immediatamente successivi al 10 agosto. Il 16 agosto un gruppo di garibaldini deposita un mazzo di fiori in piazzale Loreto rinominandolo Piazza Quindici Martiri, e con questa denominazione verrà popolarmente indicato nei mesi successivi. Volantini a firma della Federazione milanese del Partito comunista vengono diffusi in città invitando la popolazione a partecipare alla lotta armata contro gli occupanti nazifascisti per rendere giustizia ai martiri partigiani.

La Fabbrica e La nostra lotta, riviste legate al Partito comunista, parlano dell’eccidio tra l’agosto e il settembre, e anche gli intellettuali si mobilitano per trasmetterne memoria: Aligi Sassu dipinge Martiri di piazzale Loreto nell’agosto del 1944 (forse), seguito da Alfonso Gatto con la sua poesia Per i martiri di Piazzale Loreto, del dicembre dello stesso anno.

La figura retorica che ricorre in queste come in tante altre rievocazioni è quella del martirio, di evidente derivazione cristiana, entrata di forza nel lessico della politica soprattutto a partire dall’epoca dei nazionalismi e, per quel che ci riguarda, dal periodo risorgimentale: è in quel momento che si costruisce una sorta di religione della Patria con un processo convergente di secolarizzazione del sacro e di sacralizzazione della politica. Martiri sono coloro che hanno lottato contro il male fino al punto da sacrificare la loro vita, e questo sacrificio, debitamente celebrato, indica la strada all’intera comunità. Martiri, come i cristiani perseguitati dai pagani o le giovani vittime della lotta per l’unificazione dell’Italia, sono i quindici partigiani di Piazzale Loreto uccisi dall’occupante nazifascista: la loro azione deve essere ricordata, commemorata, costantemente portata ad esempio, la loro celebrazione indica il dovere di continuare la lotta contro i fascisti e i nazisti. La figura retorica adottata per celebrare le vittime di Piazzale Loreto è efficace: assicura immediata e generalizzata comprensibilità, parla alla dimensione emotiva e al cuore del popolo, coinvolge e unisce la comunità milanese tutta al di là delle divisioni ideologiche, proietta il motivo del martirio ben oltre il tempo dell’evento.

L’idea del martirio necessita, per essere alimentata, di riti, monumenti, parole. Lo sa bene Antonio Greppi, primo sindaco di Milano dopo la Liberazione, che in occasione del primo anniversario dell’eccidio inaugura il cippo che ricorda i nomi dei fucilati e dà al suo discorso commemorativo una forte intonazione religiosa parlando di Piazzale Loreto come di un luogo santificato dal calvario delle vittime e a cui tornare per rinnovare la fede negli ideali di libertà per i quali i quindici partigiani sono stati uccisi. Nello stesso giorno, nelle chiese di diversi quartieri della città si tengono messe in memoria dei martiri.

I funerali

I funerali delle vittime dell’eccidio sono l’occasione per rafforzare questi meccanismi di trasmissione della memoria.

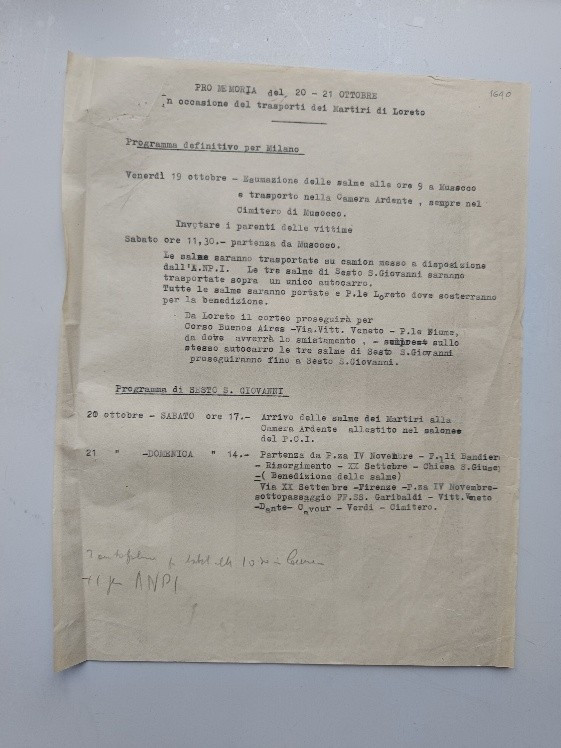

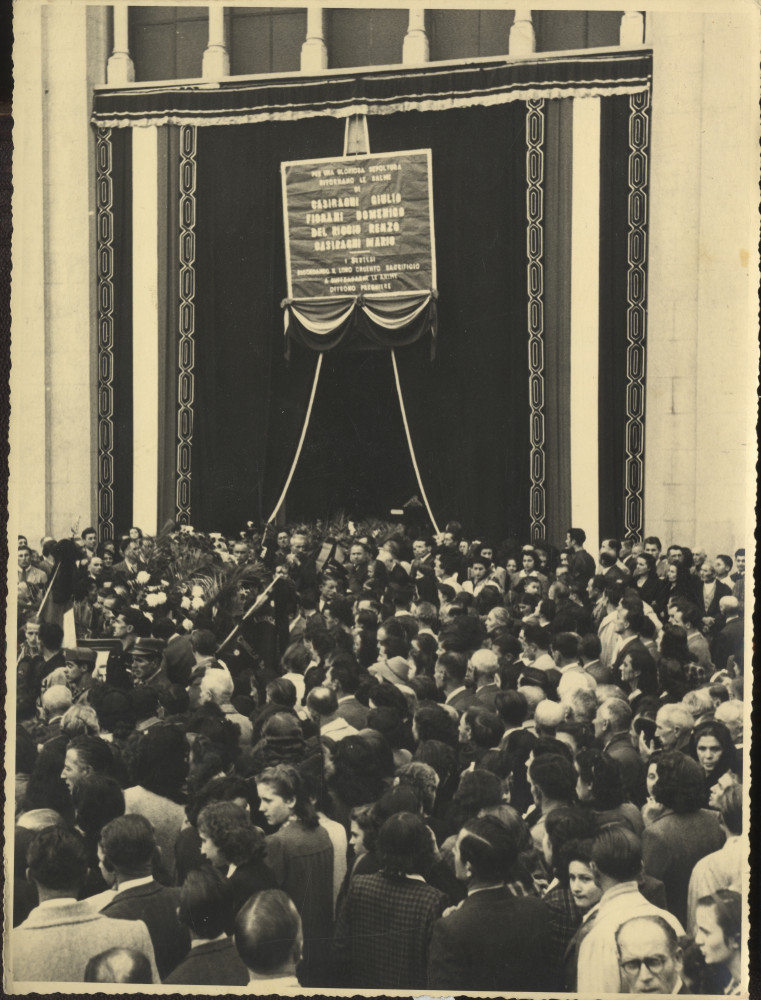

Essi si svolgono soltanto a guerra finita, il 20 ottobre 1945, e si svolgono in forma solenne. Le quindici bare vengono riesumate e trasportate dal Cimitero Maggiore fino a piazzale Loreto dove sono disposte a semicerchio intorno al cippo eretto con i loro nomi e dove sono benedette.

Al seguito degli autocarri recanti le 15 bare si è quindi formato un corteo che ha sfilato per corso Buenos Aires, raggiungendo piazzale Fiume [piazza della Repubblica], dove la folla è stata in raccoglimento per pochi minuti. Successivamente tre delle salme sono state trasportate nel cimitero di Sesto san Giovanni, per esservi tumulate mentre le altre sono state riportate al Cimitero Maggiore e inumate nello speciale campo riservato ai partigiani. (Corriere d’Informazione, 21 ottobre 1945, p.2)

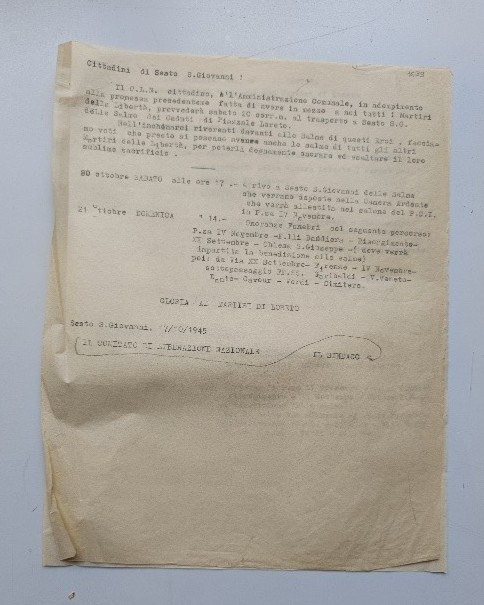

I due volantini, il secondo firmato dal CLN e dal Sindaco di Sesto San Giovanni, informano circa i giorni e il programma dei funerali. Le salme portate a Sesto San Giovanni vengono deposte nella Camera ardente sita presso la sede cittadina del Partito comunista e ricevono la benedizione presso la chiesa di San Giuseppe prima di essere condotte al cimitero cittadino.

I funerali dei martiri di piazzale Loreto sono documentati da più di cento immagini custodite presso la Fondazione ISEC, nel Fondo CLN di Sesto San Giovanni. La selezione che segue racconta le diverse fasi d questo evento.

Le bare vengono riesumate al Cimitero Maggiore dove i corpi erano stati seppelliti subito dopo la strage.

Le bare avvolte dal tricolore vengono issate su degli autocarri che cominciano a sfilare per le vie di Milano. Il corteo si snoda fino a piazzale Loreto, seguito da una folla immensa che porta corone di fiori, bandiere e insegne.

Giunti in piazzale Loreto, i camion si dispongono a raggiera intorno al cippo eretto con i nomi dei caduti. Alla presenza del sindaco, del vicesindaco, del prefetto, delle rappresentanze partigiane e di una folla straboccante, le bare vengono benedette da Monsignor Giovanni Barbareschi.

Terminata la cerimonia, i camion con le bare di Domenico Fiorani, Renzo Del Riccio e Giulio Casiraghi prendono la strada per Sesto San Giovanni dove tutta la popolazione li attende per celebrare i solenni funerali.

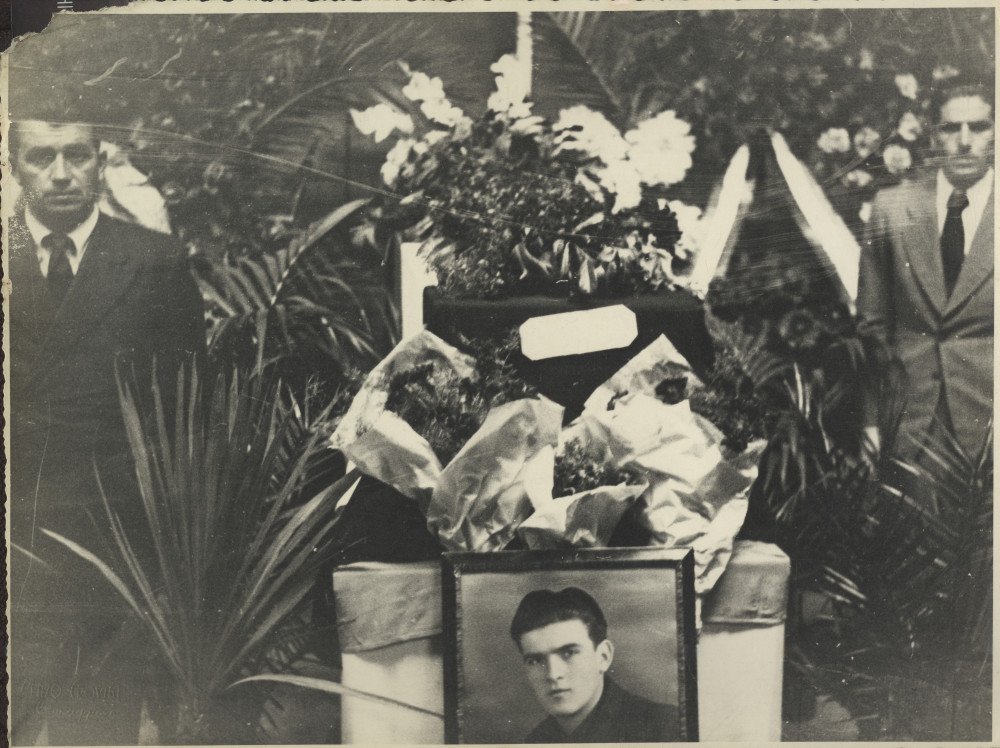

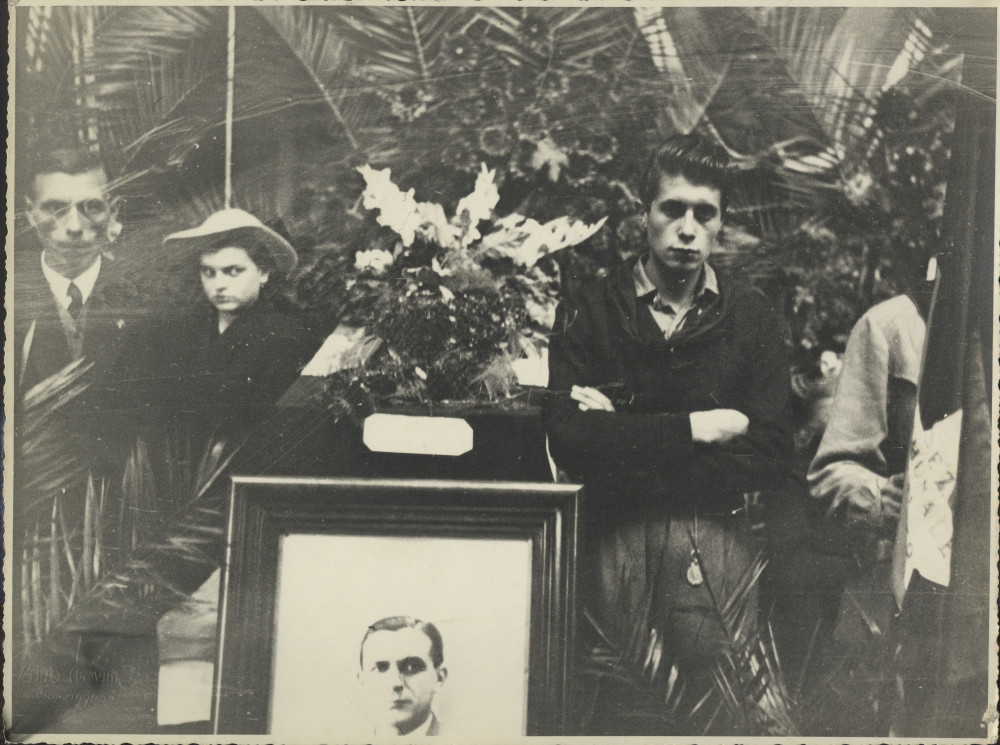

I feretri ricoperti dal tricolore e preceduti dai ritratti dei caduti vengono portati in processione per Sesto.

Le bare giungono infine alla Chiesa di San Giuseppe in via XX Settembre dove viene celebrata la cerimonia funebre. Qui ha già trovato posto anche la bara di Mario Casiraghi, fratello di Giulio, partigiano ucciso il 22 febbraio 1945.

Terminata la funzione le bare vengono trasportate al cimitero e qui tumulate.

Quel che di fondamentale le immagini richiamano è la grande partecipazione di popolo. Una partecipazione corale, che supera e va al di là delle differenze che pure nelle immagini è dato di osservare: ci sono uomini e donne, giovani e meno giovani, persone di ogni ceto sociale, tutti stretti attorno alle bare dei martiri. Neanche le differenze politiche e ideologiche scalfiscono questa coralità del dolore e dell’omaggio: il corteo funebre di Sesto parte dalla sede cittadina del Partito comunista per concludersi in una chiesa prima di dirigersi verso il cimitero, al suo interno i chierichetti e le donne in lutto si mescolano ai militanti comunisti che alzano il pugno e le bandiere italiane stanno insieme alle bandiere rosse con la falce e martello. Anche i simboli e la coreografia, con il loro richiamo a una tradizione popolare consolidata, alimentano questa coralità: la banda e la musica, le corone, le effigi dei morti…L’intera comunità, al di là delle differenze, si stringe attorno ai martiri e ai valori che essi rappresentano e questo fa del corteo funebre per i martiri di Piazzale Loreto l’occasione forse più importante di riconoscimento e consolidamento di un’identità collettiva antifascista, suggellata dall’estetica dell’evento.

Non sempre questa coralità si osserva in situazioni analoghe, come è dato di rilevare da altre foto di funerali di partigiani conservate in archivio. L’approfondirsi, poi, delle divisioni ideologiche a causa della guerra fredda tenderà negli anni successivi a rendere più fragile la dimensione comunitaria del ricordo. E tuttavia, ancora nel 1965, nel ventennale della Liberazione, padre David Maria Turoldo scriverà la sua Salmodia della Speranza sui martiri di Piazzale Loreto rappresentandola per la prima volta proprio a Sesto San Giovanni, nel teatro Elena. L’opera sarà poi ripresa e rappresentata nel Duomo di Milano nel 2005 con la partecipazione di Moni Ovadia e Maddalena Crippa e la regia di Giulio Mandelli, a dimostrazione di una dimensione condivisa della memoria del 10 agosto 1944 mai spezzata.

Articoli correlati

- Introduzione - Attorno al 25 aprile

- Ma tu dov’eri il 25 aprile? Voci di donne partigiane

- I giorni della Liberazione a Milano nelle fonti orali conservate in archivio

- “Si decide di occupare il Municipio”. Cronaca della Liberazione di Sesto San Giovanni

- La Liberazione celebrata. La costruzione dell’immagine pubblica della Resistenza attraverso i manifesti

- Martirio, rito, memoria: le immagini dei funerali dei partigiani sestesi uccisi in piazzale Loreto il 10 agosto 1944

- Oggetti...resistenti. La Liberazione attraverso il racconto degli oggetti

- Resistenza e Liberazione a Milano. Elenco (parziale) di fondi archivistici conservati in Fondazione Isec

- I prossimi appuntamenti di Fondazione ISEC