La Liberazione celebrata

La costruzione dell’immagine pubblica della Resistenza attraverso i manifesti

Di Giorgio De Vecchi e Primo Ferrari

Il 7 luglio 1945, a meno di tre mesi dalla fine della guerra, si inaugura presso l’Arengario di Milano la Mostra della Liberazione, promossa da L’Unità, il giornale del Partito comunista italiano. La mostra si compone di documenti raccolti tra militanti e semplici cittadini: fotografie, ritagli di giornali, volantini e anche numerosi manifesti. Alla sua realizzazione collaborano architetti, grafici, letterati, intellettuali che hanno partecipato alla guerra di Liberazione tra cui Albe e Lica Steiner. Nel settembre dello stesso anno, sempre all’Arengario, si apre una mostra dalle caratteristiche analoghe chiamata Mostra della Ricostruzione. Al centro di queste iniziative c’è l’esigenza, da subito fortemente sentita dal CLN (Comitato di Liberazione Nazionale), di documentare, comunicare, rappresentare la lotta di Liberazione e il movimento partigiano.[1]Uno sforzo, questo, che continua negli anni successivi (soprattutto in occasione di ricorrenze a cifra tonda) risentendo, come è ovvio, del contesto politico in cui la memoria della Resistenza viene rinnovata.

Presso Fondazione ISEC si conserva una raccolta di manifesti che di anno in anno annunciano le celebrazioni e le manifestazioni del 25 Aprile.

Tre sono gli archivi in parte ordinati e inventariati e disponibili per la consultazione sul sito della Fondazione, che conservano un numero significativo di manifesti:

Partito comunista di Milano, Federazione milanese, 1021 manifesti digitalizzati e catalogati;

Anpi, Comitato provinciale di Milano, alcune decine di manifesti in attesa di essere digitalizzati e catalogati;

Fondo Luigi Firrao, 249 manifesti digitalizzati e catalogati. I manifesti sono stati catalogati e digitalizzati e le schede sono consultabili sul Catalogo SBN.

Gran parte dei manifesti si limitano a enunciare l’evento della Festa della Liberazione nazionale e le relative manifestazioni o iniziative indette per il 25 Aprile. Un buon numero, invece, nell’invitare la popolazione alla partecipazione, associa testi e slogan che di volta in volta intendono caratterizzare la ricorrenza collocandola nel contesto politico e sociale del momento.

In questo piccolo percorso proponiamo alcuni manifesti che, a nostro avviso, mostrano come la lettura della Resistenza presenti da un lato elementi costanti e di continuità e dall’altro di ripensamento e reinterpretazione della guerra di Resistenza stessa.

La Resistenza è un evento storico, politico e culturale ampiamente studiato. Non è questo il luogo dove se ne possano anche solo sintetizzare i temi e i contributi storici. Un possibile approccio al complesso dibattito storiografico è il saggio di Filippo Focardi, La guerra della memoria, - sottotitolo La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi (ove l’oggi è il 2005), pubblicato da Laterza. Pur non recente, il saggio contiene tutti i termini del confronto storiografico, anche perché scritto a una certa distanza di tempo da quell’opera fondamentale di Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991, opera che suscitò animate discussioni, ma che portò a sintesi i caratteri della Resistenza e costituisce tutt’ora il quadro complessivo di riferimento per ogni lettura interpretativa. Per l’autore la Resistenza fu insieme:

una guerra patriottica di liberazione dall’occupazione militare nazista e di riconquista dell’identità nazionale portata allo sbando dal fascismo;

una guerra di classe che vide contrapposte ideologie, combattuta da una parte (la componente sua più consistente) con l’obiettivo di un radicale mutamento sociale e politico;

una guerra civile nel suo significato specifico di «guerra inter cives», ossia combattuta da cittadini italiani contro altri cittadini italiani.

Questi temi si intravvedono nei testi che di volta in volta compongono i manifesti delle celebrazioni del 25 Aprile

Ne proponiamo una decina, scelti in base sia ai contenuti sia alle specifiche caratteristiche grafiche.

[1] Per un approfondimento sulle mostre della Resistenza si veda Adolfo Mignemi e Gabriella Solaro (a cura di), Un’immagine dell’Italia. Resistenza e ricostruzione. Le mostre del dopoguerra in Europa, Milano, Skira editore, 2005

1. Fratelli d’Italia l’Italia s’è desta… (Fondo Luigi Firrao)

È, tra tutti, il più ricco di informazioni e di connotazioni. Il manifesto non è datato ma il contenuto suggerisce che sia stato redatto nei primi anni, se non nel proprio nel primo anno della ricorrenza del 25 Aprile. Riporta infatti i dati sui morti, feriti, dispersi e prigionieri dovuti alla guerra fino all’estate del 1943 e i morti e feriti tra i partigiani e le forze armate tra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945. Da sottolineare come tra «i combattenti della libertà [che] si sono levati in armi» siano compresi sullo stesso piano i partigiani e le forze armate a testimonianza, almeno nella prima narrazione della guerra di Resistenza, del pieno riconoscimento del contributo corale di tutte le forze che contribuirono all’indipendenza nazionale. La parola «Resistenza» non compare nel manifesto che insiste piuttosto sui concetti di «combattenti per la libertà», «indipendenza nazionale», «salvezza della patria».

In secondo luogo, è assai significativo il confronto delle sorti dell’Italia rispetto agli altri stati del Patto tripartito (Asse Roma – Berlino – Tokio): là dove, in Germania e Giappone, non c’è stata guerra partigiana le condizioni di pace sono state più dure e devastanti, con l’occupazione militare degli eserciti alleati, mentre se l’Italia ha potuto evitare lo smembramento della Germania o la bomba atomica del Giappone lo si deve proprio ai combattenti per la libertà che ne «salvarono l’onore de l’indipendenza». Saranno questi i temi ricorrenti della prima narrazione della guerra di Resistenza.

Terza annotazione: il titolo mutuato dai primi due versi dell’inno di Mameli, ad ulteriore sottolineatura della volontà di condividere il valore patriottico della guerra partigiana.

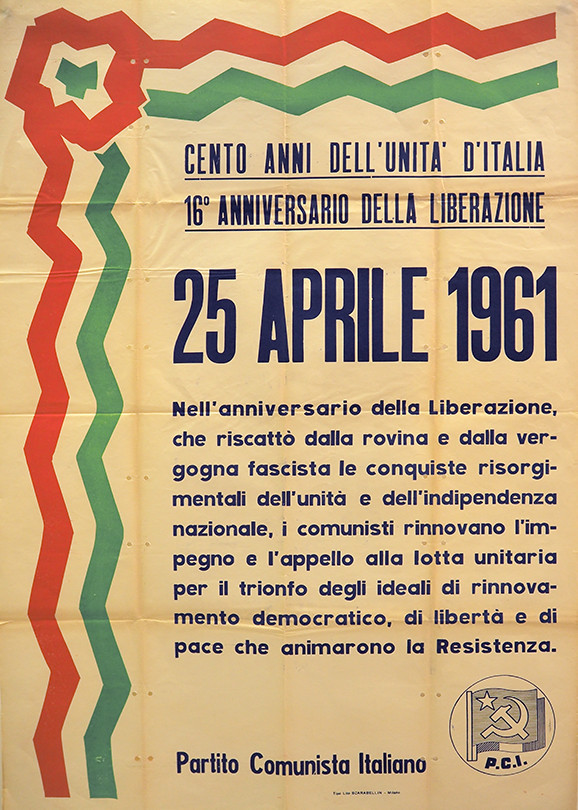

2. 25 Aprile 1961: Cento anni dell’Unità d’Italia – 16° anniversario della Liberazione (Archivio Partito comunista di Milano, Commissione stampa e propaganda)

Nel manifesto redatto dal Partito comunista italiano nel 1961 (n. 2), il 16° anniversario della Liberazione è associato al centenario dell’Unità d’Italia. Il tricolore fa da cornice al testo che rivendica la continuità tra le «conquiste risorgimentali dell’unità e dell’indipendenza nazionale» e la guerra di Liberazione condotta dalla Resistenza grazie alla quale il Risorgimento è riscattato «dalla rovina e dalla vergogna fascista». Vi è quindi l’implicita sconfessione della rivendicazione del fascismo di essere stato la prosecuzione e il compimento del Risorgimento e l’esplicita affermazione che, al contrario, lo è stata la Resistenza.

Tra i manifesti fin ora catalogati, questo è il primo nel quale compare la parola «Resistenza» al termine del breve testo denotativo.

Ancor più efficace è il manifesto (n. 3) che impagina lo stesso titolo e lo stesso testo combinati con due immagini, una risorgimentale – la stampa dell’entrata in Palermo di Garibaldi e dei Mille, il 27 maggio 1860 – e una resistenziale, la fotografia di partigiani comunisti con armi e bandiera (non siamo riusciti a identifica l’origine della foto).

La stampa risorgimentale è significativamente ritoccata: si osservi l’originale (Figura 4: 4GaribaldiPalermo_jpg) per vedere che dalla bandiera tricolore è cancellata la scritta Italia - Vittorio Emanuele e per notare il taglio della parte destra in modo da escludere un frate che combatte con i garibaldini e sta per disarmare un soldato borbonico.

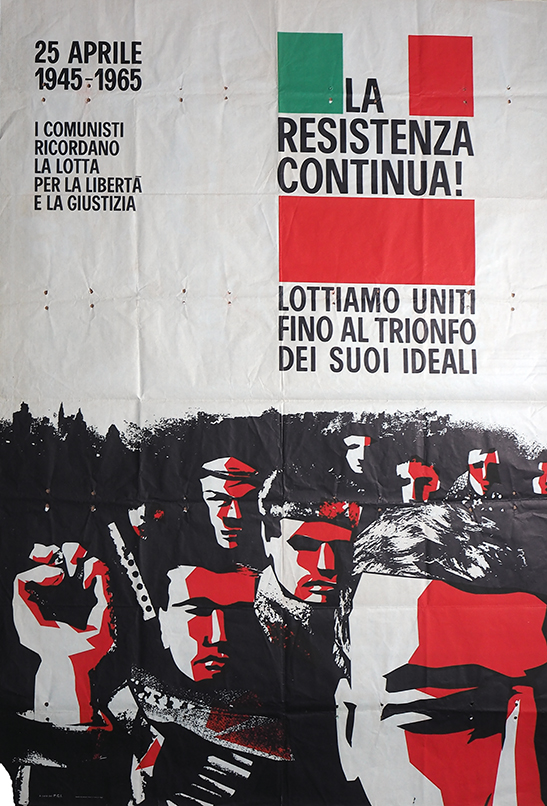

3. 25 Aprile 1945-1965. La Resistenza continua! Lottiamo uniti fino al trionfo dei suoi ideali … (Archivio Partito comunista di Milano, Commissione stampa e propaganda)

Con questo manifesto entriamo nel contesto degli anni Sessanta: dal testo, estremamente sintetico e sloganistico, emergono termini ed espressioni che rivelano in modo assai significativo il clima di quegli anni che preludono alla contestazione del Sessantotto studentesco e alle lotte del Sessantanove operaio. Innanzitutto, il titolo «La Resistenza continua» rimanda alle elaborazioni di quegli anni relative a un processo di cambiamento incompiuto e, per alcuni, tradito dalle politiche degli anni Cinquanta e Sessanta. Gli altri slogan e l’immagine chiaramente alludono a un cammino, una marcia in atto «per la giustizia e la libertà», «fino al trionfo degli ideali» della Resistenza, termine che nei manifesti di quegli anni e di quelli successivi è sempre più presente e tende a volte ad affiancarsi, altre a sostituire quelli chi rimandavano alla lotta patriottica e alla guerra di indipendenza.

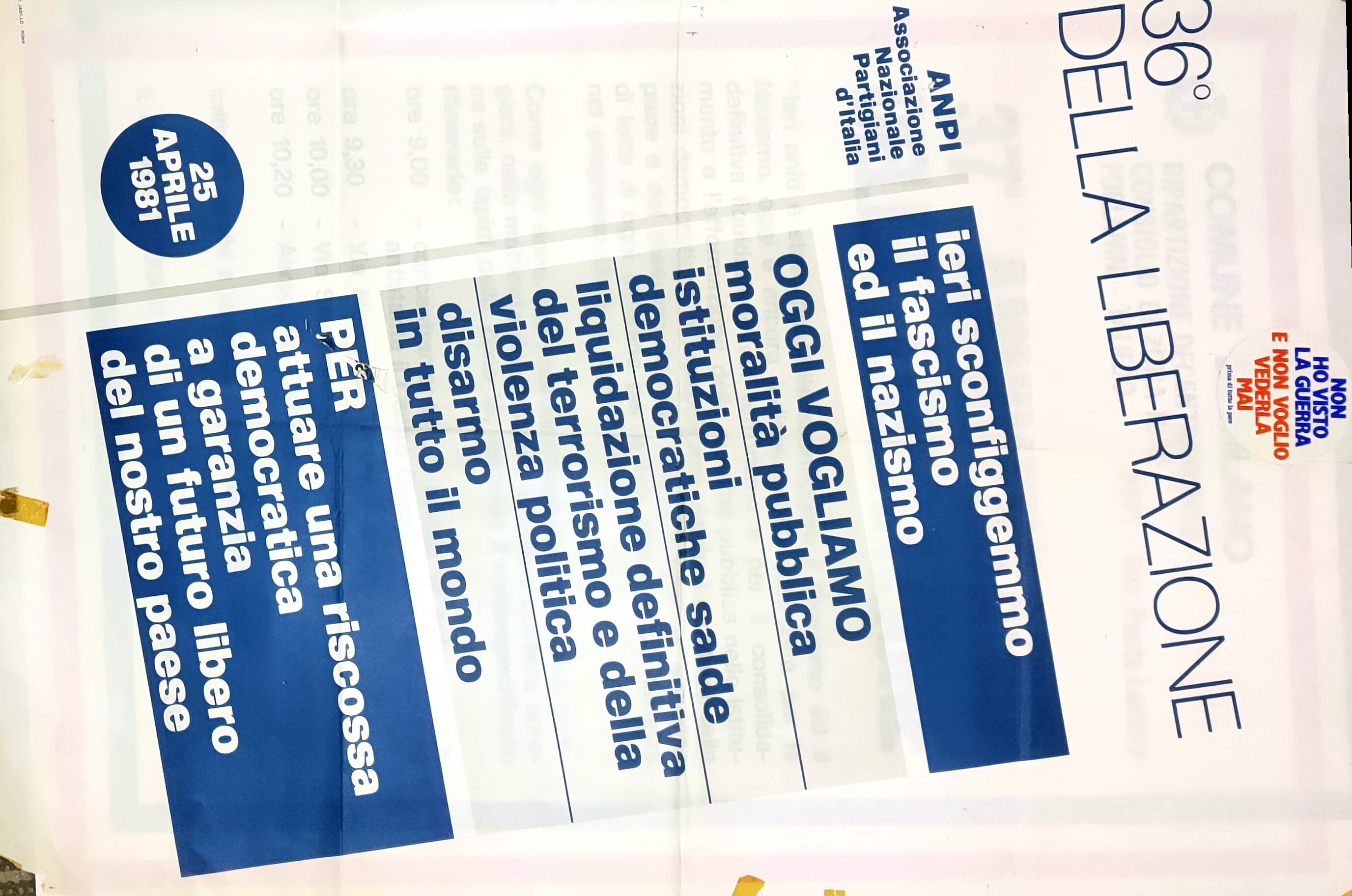

4. 25 Aprile 1981, 36° anniversario della Liberazione, Non ho visto la guerra e non voglio vederla mai … (Anpi, Comitato provinciale di Milano)

Di nuovo, il legame con l’attualità storico politica è ben evidenziato in occasione del trentaseiesimo anniversario del 25 Aprile; questi i temi esposti nel manifesto:

la lotta che portò alla sconfitta del fascismo e del nazismo è ora lotta contro il terrorismo: gli anni a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta sono infatti i più tragici per l’Italia: del 1978 sono il sequestro e l’uccisione di Moro, ma anche il pluriomicidio di Acca Larenzia; dell’agosto 1980 la strage di Bologna; del dicembre 1984 la strage del Rapido 904 nei pressi della stazione appenninica di Vernio;

il richiamo alla «moralità pubblica»: il 1981 è l’anno in cui Enrico Berlinguer solleva la «questione morale»;

per il disarmo in tutto il mondo: gli anni Ottanta vedono il riaprirsi di diversi scenari di guerra, da quelli tra Iraq e Iran (1980-88) e tra Libia e Ciad (1978-87) ai i conflitti in Afghanistan, Libano, Angola, Salvador e Nicaragua.

Su quest’ultimo aspetto il manifesto per il «36° della Liberazione» sembra pensato dalle nuove generazioni che si assumono il compito di tenere vivi i valori della Resistenza; lo induciamo da vero titolo posto in alto: Non ho visto la guerra e non voglio vederla mai.

5. 25 Aprile 1983. Una vittoria. «Comitato per la Resistenza Verbano-Cusio-Ossola (NO)» … (Anpi, Comitato provinciale di Milano)

Negli anni in cui riemergono i rigurgiti nazifascisti e antisemiti, appare assai eloquente il manifesto con il quale il «Comitato per la Resistenza» di Verbano-Cusio-Ossola, ringrazia la popolazione per la grande manifestazione in risposta alle provocatorie svastiche e agli slogan nazisti comparsi al Sacrario di Fondotoce. Il manifesto è del 26 aprile ed è firmato oltre che dall’Anpi, dalle altre associazioni dei Deportati e dei Caduti, nonché e soprattutto dalla «Comunità Israelitica».

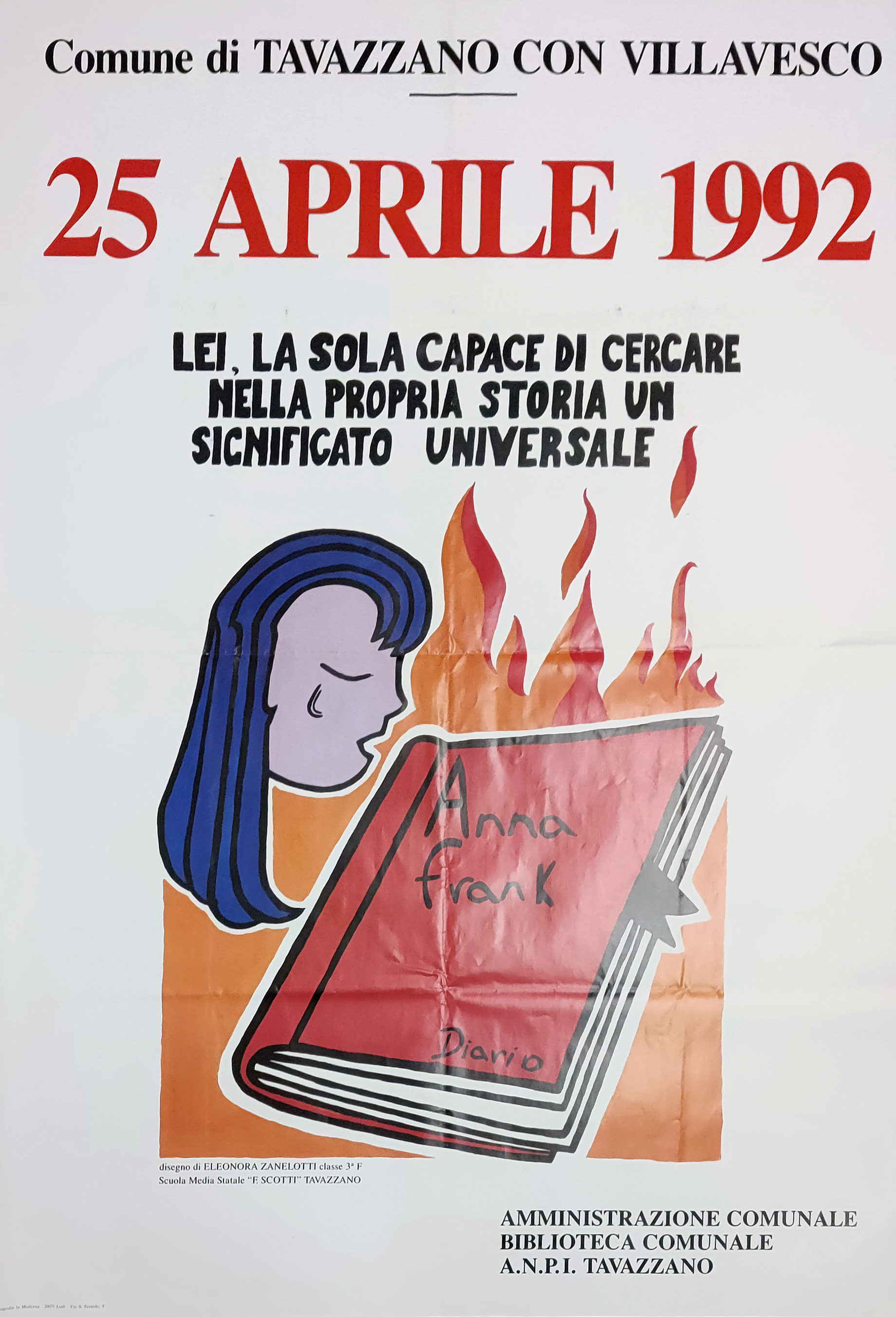

6. 25 Aprile 1992. Lei, la sola capace di cercare nella propria storia un significato universale… (Anpi, Comitato provinciale di Milano)

Una traccia della riflessione sul 25 Aprile nella scuola ci è data dal bellissimo manifesto stampato dal Comune di Tavazzano nel 1992 che è indubbiamente il risultato di un percorso didattico condotto presso la Scuola Media Statale «F. Scotti». Il bel disegno è opera di un’alunna della classe 3ª F e propone come soggetto il diario e il personaggio di Anna Frank «la sola capace di cercare nella propria storia un significato universale».

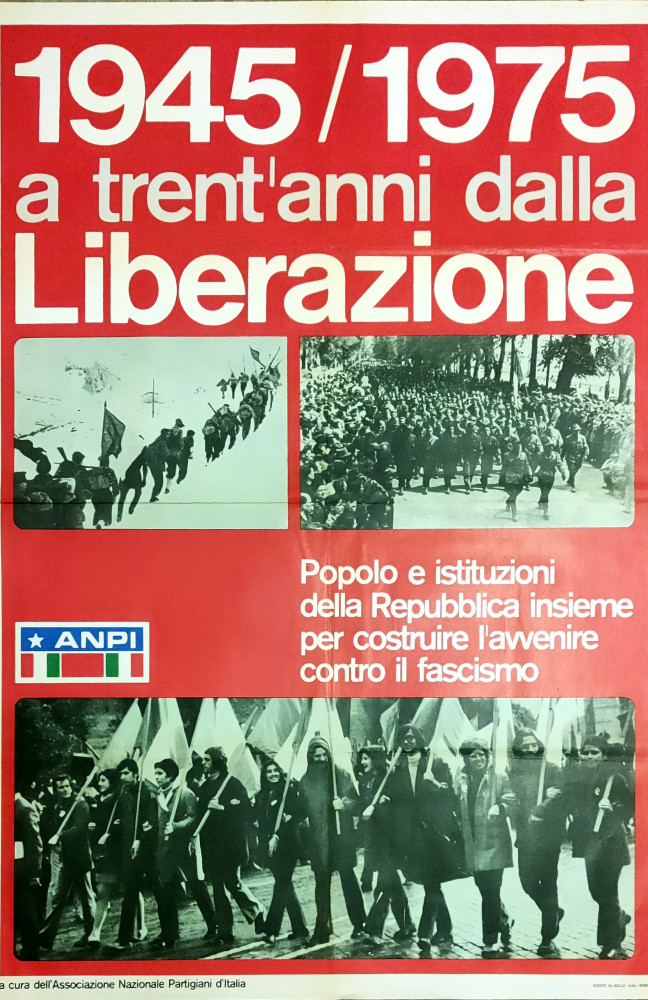

7. 1945 / 1975 a trent’anni dalla Liberazione… e

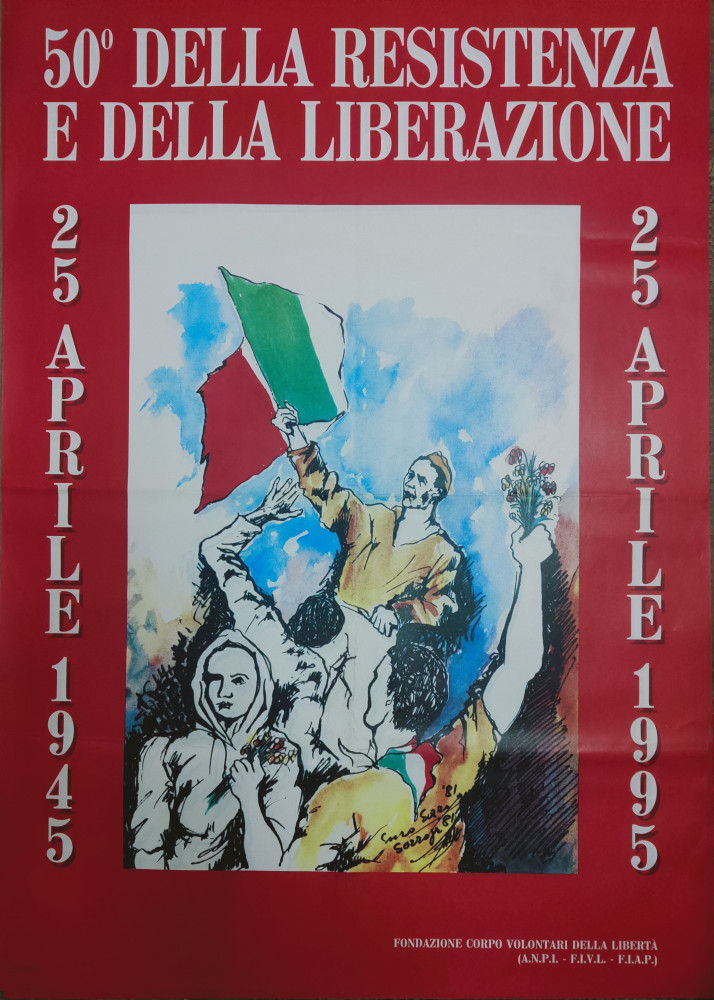

8. 25 Aprile 1945 – 25 Aprile 1995. 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione (Anpi, Comitato provinciale di Milano)

Un interesse compositivo e grafico suscitano i due manifesti che celebrano il 30° e 50° anniversario del 25 Aprile.

Il primo compone tre fotografie che raffigurano, in ordine, una colonna partigiana in marcia nella neve, una delle sfilate dei partigiani vittoriosi il 25 aprile 1945, e un corteo degli anni Settanta; al centro lo slogan che richiama all’unità antifascista.

Quello del «50° della Resistenza e della Liberazione»: i due termini sono qui associati e tale combinazione si fa via via più frequente. Stampato dalla Fondazione Corpo Volontari della Libertà, abbandona ogni denotazione e connotazione verbale, limitandosi ad affiancare le due date; ma il messaggio è affidato al disegno che ritrae la festa patriottica della Liberazione celebrata idealmente da partigiani e partigiane del 1945 e del 1995.

Articoli correlati

- Introduzione - Attorno al 25 aprile

- Ma tu dov’eri il 25 aprile? Voci di donne partigiane

- I giorni della Liberazione a Milano nelle fonti orali conservate in archivio

- “Si decide di occupare il Municipio”. Cronaca della Liberazione di Sesto San Giovanni

- La Liberazione celebrata. La costruzione dell’immagine pubblica della Resistenza attraverso i manifesti

- Martirio, rito, memoria: le immagini dei funerali dei partigiani sestesi uccisi in piazzale Loreto il 10 agosto 1944

- Oggetti...resistenti. La Liberazione attraverso il racconto degli oggetti

- Resistenza e Liberazione a Milano. Elenco (parziale) di fondi archivistici conservati in Fondazione Isec

- I prossimi appuntamenti di Fondazione ISEC