Piero Bottoni e il problema della abitazione operaia nella provincia di Milano negli anni trenta

Di Giorgio Bigatti

Uno dei fili rossi nella storia della questione sociale in Europa è il problema delle case per operai. Nel 1844 in quello straordinario reportage sulle Condizioni della classe operaia in Inghilterra Engels individuava la «questione delle abitazioni» come uno dei punti di tensione tra igiene e economia. Le abitazioni erano una cartina tornasole delle condizioni del proletariato e più in generale delle diseguaglianze fra gli abitanti della città industriale. Che si parli dell’East End londinese, dei foubourg parigini, la Berlino «di pietra» o centri minori come Nantes il quadro non cambia. La vita delle «classi povere e laboriose» era ovunque segnata dalla insufficienza di alloggi «sani e a buon mercato», tanto maggiore quanto più intensi diventati i processi di urbanizzazione. Milano non sfuggiva alla regola.

Negli anni immediatamente successivi all’Unità, la questura segnalava l’esistenza di una popolazione fluttuante senza fissa dimora costretta a dormire in alloggi di fortuna o in strada. Se questa era la punta dell’iceberg, non meglio stavano i ceti popolari. La scelta era tra stare in locali sovraffollati entro il vecchio tessuto edilizio urbano, segnato da una mixité che vedeva coesistere fianco a fianco o addirittura entro gli stessi casamenti famiglie di diversa estrazione sociale o spostarsi all’esterno delle mura cittadine nella nascente periferia industriale. Sporadici tentativi di intervenire sul mercato delle abitazioni da parte del Consolato operaio o di cooperative edificatrici non avevano inciso su di una situazione che a inizio Novecento appariva drammatica così come pesanti erano i riflessi sulle condizioni igienico sanitarie della popolazione. Nel 1901 in un grande comizio all’Arena i socialisti con il sostegno della Camera del lavoro reclamarono a gran voce l’avvio di una politica comunale nel settore dell’edilizia pubblica, guardando a quanto si era fatto in Francia e in Germania. Negli stessi anni la Società Umanitaria affidava a Giovanni Montemartini una delle sue prime inchieste sociali (La questione delle case operaie in Milano. Indagini statistiche), i cui esiti collimavano con quelli di una analoga indagine promossa dal Comune di Milano. Erano la premessa per una politica municipale che si faceva finalmente carico del problema vincendo quel «dottrinarismo degli abbienti» che aveva finora impedito ogni iniziativa pubblica in nome dei diritti della proprietà privata. In seguito al varo della legge sulle municipalizzazioni presentata da Luigi Luzzatti nel 1903 si apriva un nuovo capitolo della questione delle abitazioni. Nel 1906 veniva inaugurato il primo quartiere di case operaie della Società Umanitaria in via Solari, mentre un secondo sarebbe stato costruito, sempre dalla Società Umanitaria, alle Rottole, nella periferia nordorientale della città. Dal canto suo il Comune prima e dal 1908 l’Istituto case popolari avrebbero costruito centinaia di alloggi, riuscendo ad assicurare appartamenti decenti a una quota non trascurabile di abitanti. Nel 1935 le persone che vivevano in appartamenti dello Iacp di Milano erano oltre 84.000, in gran parte operai. Dati confortanti se rapportati al contesto di un Paese nel quale erano in totale 230.000 le persone che vivevano in edifici costruiti dai 59 Iacp esistenti (Case popolari. Urbanistica e legislazione. Milano, 1974). Ma assolutamente insufficienti se si guarda alle migliaia di famiglie alla ricerca di un alloggio. Milano prima della guerra aveva 601.194 abitanti, saliti nel 1931, anche in seguito all’assorbimento di undici comuni nel 1923, a 961.877 nel 1931 e diventati 1.115.848 al censimento del 1936, segno di un processo di crescita sul quale poco incidevano le politiche antiurbane del regime all’insegna dello slogan «sfollare le città». Meglio: la città storica era stata letteralmente sfollata grazie a grandi lavori di sventramento della vecchia trama urbana in nome di una modernità che tendeva a dare al centro cittadino un volto monumentale e una curvatura terziaria. Interventi che aggravavano il disagio abitativo della popolazione operaia spinta ai margini e nei comuni dell’hinterland. Una tendenza a tradurre in termini spaziali le diseguaglianze già operante alla vigilia della guerra quanto il valore medio dell’imposta di famiglia era di oltre 800 lire nel centro e di appena 77 lire in periferia, come aveva rilevato Francesco Coletti. Risultati confermati dai dati sul consumo di pane «di forma popolare» nelle varie zone della città elaborati nel 1921 da Guglielmo Tagliacarne o dall’indagine di Giuseppe Galletti su Le abitazioni operaie in Milano secondo l’inchiesta promossa dalla Camera del lavoro nel settembre-ottobre 1923, prezioso opuscolo conservato in Fondazione ISEC. Dopo di allora, silenziata ogni forma di dissenso e spenta ogni residua manifestazione di dissenso al fascismo, mentre alle propaggini della estrema periferia e in centri al di fuori dei confini del comune sorgevano insediamenti di fortuna per alloggiare le famiglie rimaste senza un tetto a causa del rincaro degli affitti e dei lavori di demolizione del centro, della questione delle abitazioni non si doveva più parlare.

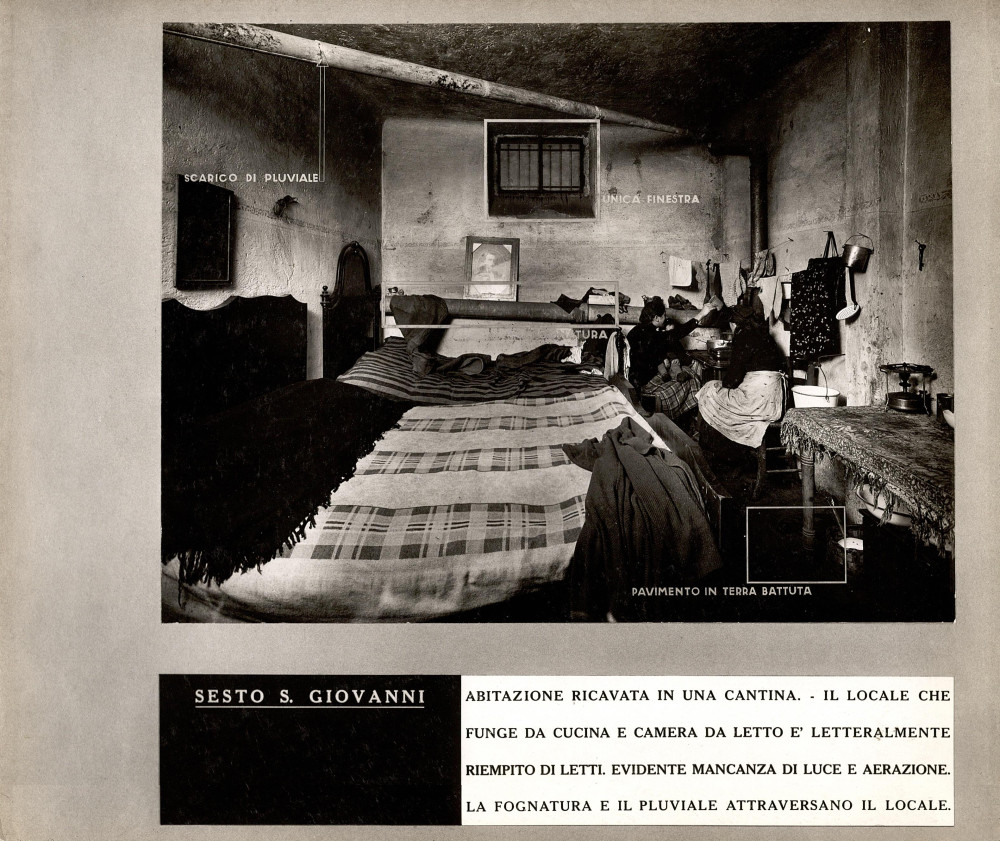

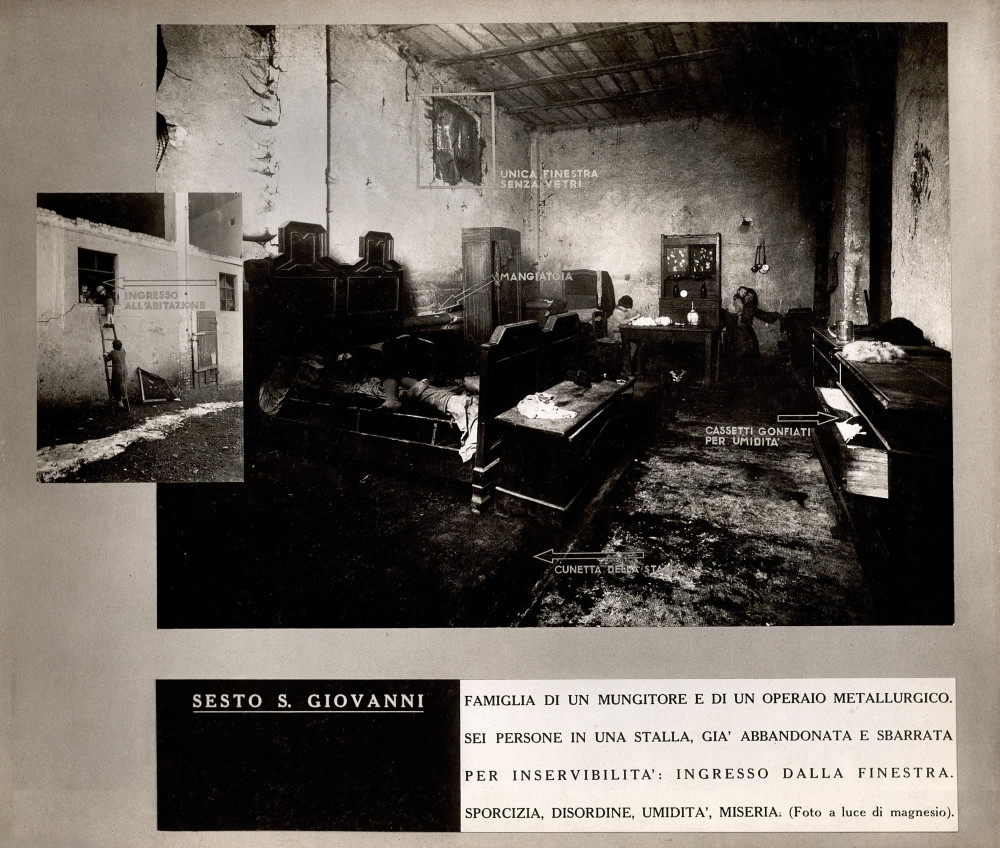

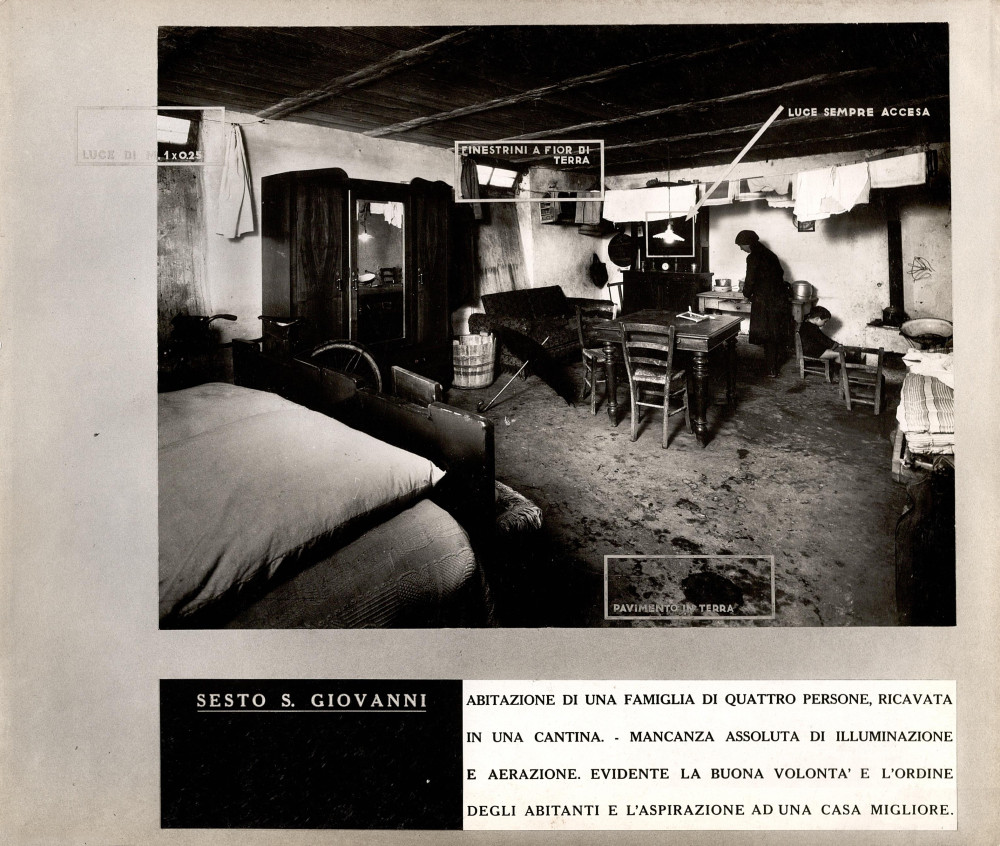

Per questo tanto più interessante appare la decisione da parte dell’amministrazione provinciale di Milano, per volontà esplicita del suo preside, l’industriale Franco Marinotti, di affidare a due giovani architetti – «ben noti per la loro competenza nel campo dell’urbanistica e dell’edilizia popolare» dirà Giuseppe Pagano su «Casabella Costruzioni» –, un’Indagine sul problema della abitazione operaia nella provincia di Milano e proposte per la sua soluzione. Motivata dalla volontà di contribuire a «ridurre la pressione dell’urbanesimo» verso Milano favorendo il «decentramento operaio» in linea quindi con le scelte del regime, l’indagine si inseriva però in un disegno, destinato a rimanere sulla carta, di pianificazione territoriale a scala metropolitana. Un’analisi delle infrastrutture e del sistema di trasporto a scala provinciale aveva evidenziato il peso crescente dei flussi pendolari verso Milano, pari a circa 700.000 lavoratori al giorno, e la disordinata espansione dell’area a nord del capoluogo, con un evidente parallelismo fra crescita della popolazione e sovraffollamento degli alloggi. Uno dei punti di maggiore criticità di questo rapporto era il comune di Sesto San Giovanni, «centro esclusivamente industriale», dove per rispondere alla domanda di un tetto da parte della popolazione richiamata dallo sviluppo dell’industria siderurgica e meccanica si era determinata «la necessità di trasformare le case già adibite a funzioni rurali e semirurali in case di abitazioni operaie». Su una popolazione di circa 40.000 abitanti si calcolava che vi fossero «oltre 6000 persone senza un alloggio degno di tal nome», costrette a vivere in «condizioni intollerabili» di degrado «igienico, sociale ed umano cui occorreva provvedere con urgenza ed energia». Non è qui il luogo per approfondire gli aspetti progettuali dello studio di Bottoni e Pucci e in particolare alla planimetria e alla tipologia degli interventi proposti: un «quartiere operaio intensivo» lungo il viale Lombardia, un villaggio operaio in prossimità di Cascina Gatti e un altro «villaggio operaio-tipo al confine con l’autostrada Milano Bergamo». Progetti a giudizio di Pagano in grado di «conciliare le ragioni tecniche dell’economia e della razionale disposizione urbanistica con quelle dell’arte», a differenza dai troppi interventi distribuiti «a casaccio nei ritagli disponibili delle aree demaniali». Un punto almeno merita di essere richiamato. I risultati di tale indagine non potevano suonare graditi al preside della provincia che, dopo averla commissionata, non se la sentì di bloccare la pubblicazione (Fondazione ISEC conserva copia dell’opuscolo di difficile reperibilità Il problema delle abitazioni operaie nella provincia di Milano e proposte per la creazione di borgate semirurali, Milano, 1939). Si limitò a eliminare ciò che più delle parole rendeva di plastica evidenza cosa fossero le «condizioni intollerabili» di degrado «igienico, sociale ed umano» rilevate dai due giovani architetti. L’indagine originale era corredata da una straordinaria documentazione fotografica realizzata dallo stesso Piero Bottoni che documentava la realtà di condizioni abitative certamente non nuove per le classi popolari ma inconciliabili con la retorica e l’immagine di modernità che il regime ambiva a dare di sé, come documentano le fotografie qui riprodotte per gentile concessione dell’Archivio Piero Bottoni (Dastu, Politecnico di Milano).

Articoli correlati

- Introduzione - Edilizia pubblica a Milano

- Case popolari a Milano nella prima metà del Novecento

- I villaggi giardino di Milano nella rivista "La Casa"

- La figura di Giovanni Broglio attraverso le carte dell’archivio storico della Breda

- Welfare aziendale e case per operai e maestranze a Sesto San Giovanni

- Piero Bottoni e il problema della abitazione operaia nella provincia di Milano negli anni trenta