I villaggi giardino di Milano nella rivista La Casa

Di Ruggero Pedroletti

Un aspetto non irrilevante di come è stato affrontato a Milano il problema delle case operaie è quello che riguarda i modelli e le tipologie degli interventi. Nell’immediato primo dopoguerra, sulla suggestione di quanto realizzato in Europa, anche a Milano si sperimentò la costruzione di quartieri ispirati al modello delle garden cities inglesi. Il movimento per le città giardino, nato in Inghilterra e ispirato dalle riflessioni di William Morris, dalla fine dell’Ottocento trovava estimatori in tutta Europa, e nel 1898 Ebenezer Howard ne aveva elaborato una teorizzazione di tipo comunitario. In Italia, una prima realizzazione concreta fu il Milanino di Luigi Buffoli, e nel 1910 Alessandro Schiavi aveva riflettuto sul tema in un suo scritto dal titolo Le case a buon mercato e le città giardino. Con la stesura di questo saggio, Schiavi si candidava a direttore dell’appena nato Istituto autonomo per le case popolari di Milano, ruolo che avrebbe ottenuto e mantenuto fino al 1924. Il tema dell’abitare era e sarebbe stato al centro della riflessione e dell’azione politica di Schiavi, che era già stato direttore dell’Ufficio del lavoro della Società Umanitaria e che, fra il 1914 e il 1919, fu consulente dell’amministrazione Caldara per i problemi del lavoro[1]. Rieletto in consiglio comunale nel 1920, gli fu affidato l’assessorato all’edilizia e ai servizi sociali nella giunta Filippetti. Come direttore dello IACP, Schiavi diede il via alla rivista “La Casa”, di cui rimase direttore fino al 1923 e su cui è possibile rintracciare la riflessione teorica di quegli anni relativa all’urbanistica e all’edilizia popolare. In Fondazione ISEC è possibile consultare i numeri de La Casa fra il 1920 e il 1939, con un’interruzione negli anni 1921-1922.

La Casa era nata una prima volta negli anni 1915-16 come semplice bollettino per "fornire alla cittadinanza un comodo mezzo per la ricerca di un alloggio"[2] attraverso le indicazioni relative agli edifici sfitti. La mancanza di alloggi era tale che la pubblicazione del bollettino fu sospesa fino alla riorganizzazione operata da Schiavi nel 1920, che lo trasformò in un bimestrale illustrato pubblicato come organo dell’Ufficio municipale dell’abitazione, dell’Istituto per le Case popolari e del Comitato provinciale per l’abitazione. Organi che tutti insieme facevano parte della strategia del Comune e del Governo per affrontare la grave crisi abitativa che affliggeva Milano (ma in genere le città europee) dopo il ritorno dei reduci e la ripresa delle migrazioni dalle campagne, a cui si sommava la crisi finanziaria e l'alto costo dei materiali edilizi che di fatto aveva immobilizzato l’edilizia privata nel biennio 1918-1919. A Milano, l’Istituto autonomo per le case popolari (IACP), che era frutto di un’originale commistione di capitali pubblici e privati, era controllato da un Consiglio di amministrazione a maggioranza socialista, in quanto formato da membri eletti dal Consiglio comunale, da due rappresentanti degli inquilini, da due rappresentanti delle classi operaie eletti dai Collegi dei Probiviri e infine dai rappresentanti del capitale privato. Fatte queste premesse, era naturale che La Casa si occupasse soprattutto delle urgenti questioni relative alla carenza di alloggi e all’edilizia popolare, e che lungi dall’essere una semplice rivista tecnica per “addetti ai lavori”, fosse quasi un organo politico dell’amministrazione socialista[3].

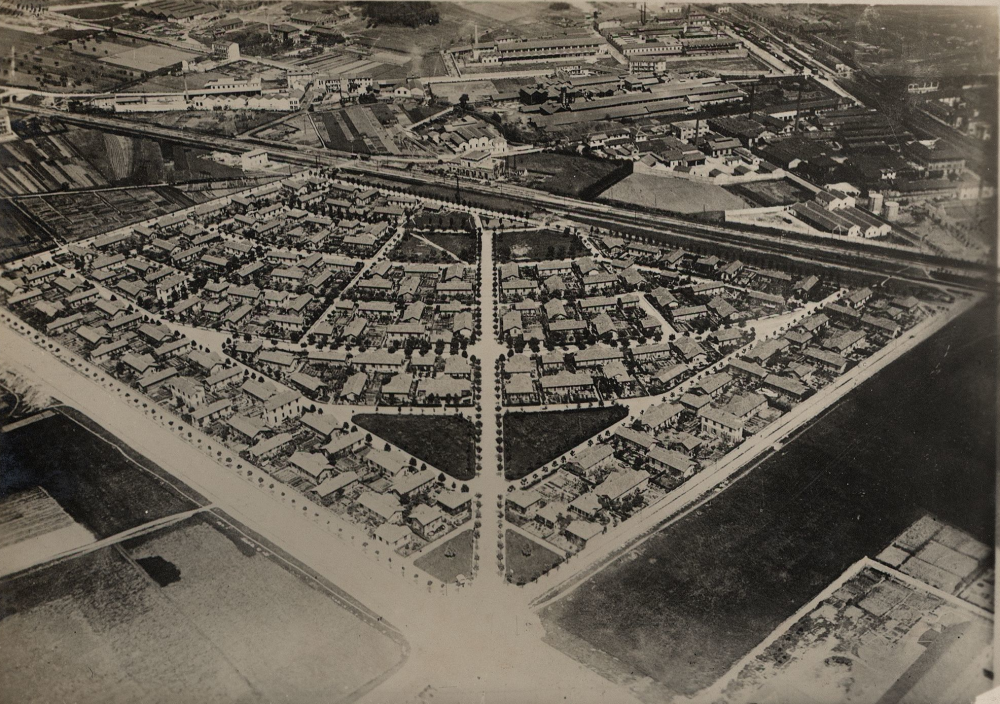

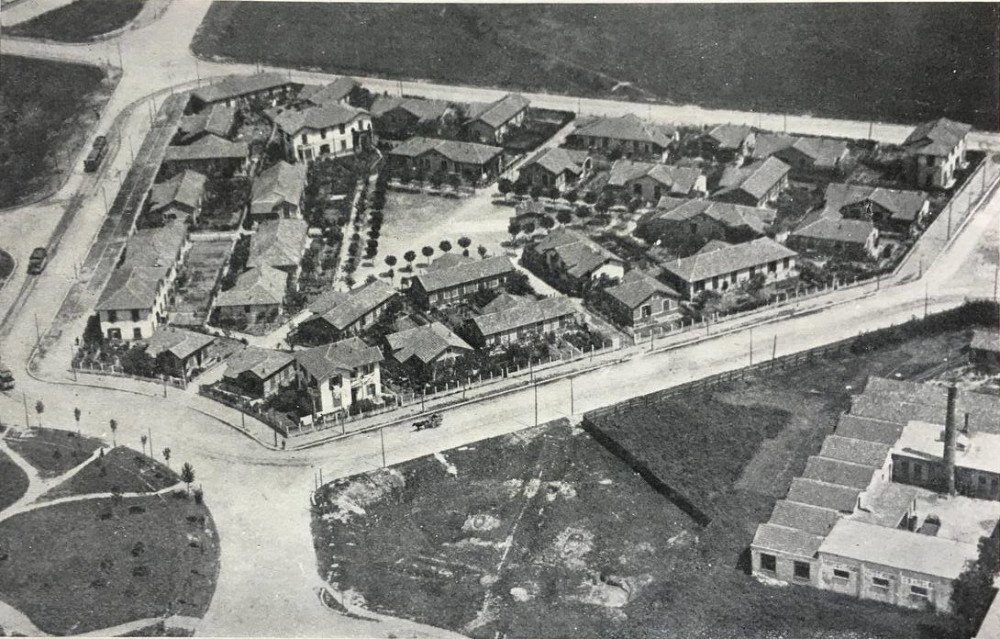

Nei sei numeri del 1920 trova ampia trattazione il tema dei garden cities, oggetto già da anni della riflessione di Schiavi, e viene dato conto dei quattro “villaggi giardino” realizzati dallo IACP fra il 1919 e il 1920. Si trattava, più che di villaggi, di quartieri di edilizia popolare destinati agli operai e caratterizzati da piccole casette uni o bifamiliari immerse in aree molto verdi, formate da giardinetti e orti, ma che per le loro ridotte dimensioni solo impropriamente potevano essere accomunati ai modelli inglesi. I quattro villaggi giardino di Milano erano distribuiti in punti diversi della città: a nord, il villaggio Campo dei fiori, prospicente via Mac Mahon; a est i villaggi Tiepolo e Gran Sasso, sulle vie omonime; a sud il villaggio Baravalle, in uno spazio compreso tra viale Tibaldi e via Tabacchi oggi occupato dal parco pubblico “della Resistenza”. All'epoca fu giudicata eccezionale la velocità di costruzione: circa 600 case, per un totale di circa 3 mila vani, in solo duecento giorni, metà delle quali già abitabili nel 1919. Tutte le case avevano servizi igienici, allaccio alle utenze, cucina privata[4]. A queste realizzazioni si andava sommando il concorso bandito per un vasto quartiere a giardino, che mai sarebbe stato realizzato, nella zona poi edificata assai diversamente intorno alle attuali piazzale Selinunte e piazza Segesta[5]. Interventi di welfare che, sebbene necessari, appesantirono il bilancio comunale e contribuirono ad attirare le critiche della stampa liberale e conservatrice sull’amministrazione socialista.

Dalle riflessioni su La Casa emerge come il quartiere a giardino realizzasse una visione politica dello spazio fortemente egualitaria e antigerarchica, a cui veniva contrapposto simbolicamente il grattacielo, considerato una falsa soluzione ai problemi di spazio, portatore di traffico, generatore di spazi insalubri e congestionante per il traffico[6]. Il quartiere a giardino offriva dei vantaggi sotto diversi punti di vista: oltre all’economicità e alla rapidità della costruzione, incontrava il favore degli igienisti per l’importanza dato allo spazio all’aperto e alla salubrità degli ambienti, nozioni di buon senso contraddette da una realtà diffusa di scantinati e soffitte sovraffollate, con i disagi e i danni sociali che si possono immaginare e che venivano denunciate dalle inchieste della stampa progressista.

Il quartiere a giardino, frutto di un “socialismo romantico” nel giudizio di Piero Bottoni[7], era un tentativo utopico di governare i processi di urbanizzazione, che mirava a includere le masse operaie nel tessuto cittadino, conservando la proprietà municipale degli alloggi e ricercando la pace sociale che Schiavi e gli altri socialisti italiani avevano potuto osservare nei sobborghi inglesi di Lechtworth e Hampstead. Non mancavano criticità: la gestione inadeguata dello spazio per una metropoli industriale, l’alto costo di allacciamento ai servizi idrici e elettrici, l’eccessiva economicità dei materiali di costruzione (vero che furono costruiti in clima emergenziale, ma nessuno dei villaggi giardino ha resistito alla prova del tempo) sono tutti fattori che resero l’esperimento un caso isolato. È anche vero che fu l’espressione di un movimento internazionale, cui La Casa dà risalto nei suoi articoli di approfondimento sulle analoghe e più sviluppate esperienze europee; e che negli anni del fascismo si fece avanti una visione della città e degli spazi più esclusiva e gerarchica, che spingeva le classi popolari (non solo operaie) fuori dallo spazio civile. Ne sono riprova gli sventramenti operati a Milano negli anni del fascismo (quartiere Vetra e Bottonuto) e messi a sistema dal piano regolatore del 1934; ma anche la distruzione, solo vent’anni dopo la sua costruzione, del quartiere giardino Gran Sasso, considerato in una posizione troppo centrale per un quartiere operaio. Di questa nuova politica urbanistica, ammantata di neutrale tecnicità da igienisti e ingegneri[8], si fa portatrice anche La Casa, che sotto la direzione di Cesare Albertini, estensore del piano regolatore del 1934, cambia pelle. A partire dal 1923 si aggiunge il sottotitolo “Rivista tecnico-artistica, giuridica economica” e viene dato maggiore spazio ai temi di urbanistica, estetica e decoro urbano. In termini spesso astratti, I villaggi giardino sono ancora elogiati, ma non più come quartieri operai, bensì come case per piccoli proprietari[9], secondo i nuovi orientamenti della giunta Mangiagalli che privilegia l’edilizia popolare diretta ai ceti piccolo-borghesi[10].

Con l’autarchia, il fascino del villaggio giardino si riduce alla sua economicità e alla possibilità che offre di espellere le classi popolari nelle campagne (un fraintendimento che era sempre stato presente nelle riflessioni sul tema). Piuttosto fragile la maschera delle preoccupazioni di carattere igienico sanitarie: su La Casa si giustifica la costruzione di case piccolissime perché favorirebbero la vita all’aria aperta (riducendo i costi di costruzione)[11] e, visto che il benessere dell’aria di campagna compenserebbe la mancanza di comodità della vita urbana, si potrà risparmiare anche sui costi energetici: “è ben noto (sic!) che i contadini provano d'inverno lo stesso benessere risentito dai cittadini a 16-18° C. mantenendo la temperatura ambiente a 12-14° C.”[12]

[1] L’elezione di Schiavi al Consiglio comunale era stata giudicata incompatibile con il suo ruolo di direttore dell’Istituto; per non privarsi della sua esperienza, il sindaco Caldara gli affidò un incarico di consulenza.

[2] La Casa, settembre-ottobre 1920, pag. 137.

[3] Vedi l’editoriale “La soluzione collettivista del problema dell’abitazione”, in La Casa, n°3, maggio-giugno 1920, pag. 65.

[4] Il regolamento edilizio adottato a Milano stabiliva che nei lotti dei quartieri a giardino la proporzione fra area edificata e spazio verde fosse non inferiore a 2/5. Ibid. pag. 69.

[5] Altri villaggi giardino sarebbero stati costruiti a Milano per delle categorie precise: gli operai della Breda e della Pirelli, con un contributo finanziario delle due grandi industrie e il villaggio per i postelegrafonici di viale Zara.

[6] Il regolamento edilizio vietava la costruzione di edifici che superassero i 24 metri (direi non più di sette piani).

[7] Rosa Chiumeo, in Urbanistica a Milano in regime fascista, D. Franchi, R. Chiumeo (a cura di), pag. 194.

[8] Vedi Giancarlo Consonni, Milano 1923-1963. Tre guerre contro la misura dialogica, in ACME, V. 73 n.2 (2020).

L’allontanamento dei ceti popolari dal centro cittadino era motivata da questioni di risanamento igienico e morale, per cui Albertini richiedeva “ferro e fuoco, la demolizione dell’intero quartiere e la deportazione degli abitanti. Soltanto per questa via è possibile ottenere un risanamento igienico, morale e sociale e non si deve arretrare dinanzi a provvedimenti radicali che sono gli unici praticamente efficaci” (in La Casa, novembre 1931, p. 936).

[9] La Casa, aprile 1923 p. 35.

[10] “L’ing. Chiodi notò che le Amministrazioni Caldara e Filippetti avevano rivolto alcune maggiori cure all’edilizia, ma a quella popolare solamente, e che non si poteva disconoscerne la portata anche se non si poteva condividerne i criteri di attuazione[...]”. E più oltre: ”è fermo intento dell’attuale Amministrazione di non trascurare la “piccola proprietà individuale” alla quale per ragioni di programma non aveva rivolte le sue cure l’Amministrazione precedente [...]. (La Casa, anno 5 n. 12 dicembre 1923 p. 485-486).

[11] La Casa, febbraio 1939, pag. 29.

[12] La Casa, marzo 1939 pag. 21-22.

Articoli correlati

- Introduzione - Edilizia pubblica a Milano

- Case popolari a Milano nella prima metà del Novecento

- I villaggi giardino di Milano nella rivista "La Casa"

- La figura di Giovanni Broglio attraverso le carte dell’archivio storico della Breda

- Welfare aziendale e case per operai e maestranze a Sesto San Giovanni

- Piero Bottoni e il problema della abitazione operaia nella provincia di Milano negli anni trenta