Voci dal campo di Le Vernet

Angelo Spada, in fuga dalla Spagna franchista

Di Dino Barra

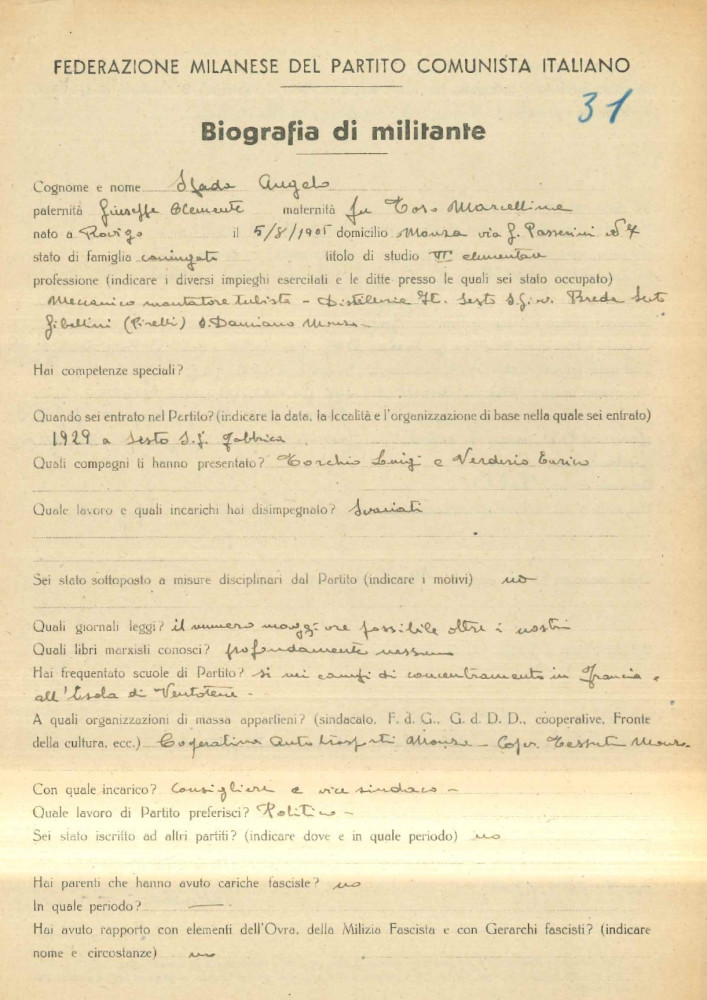

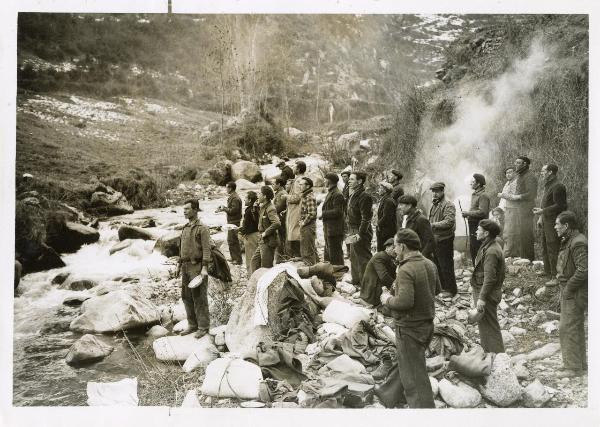

Angelo Spada (1905-1976), nasce a Sant’Apollinare (RO). Nel 1919 si trasferisce a Sesto San Giovanni e poi a Monza. Operaio meccanico presso la Breda di Sesto San Giovanni, è noto per essere stato un importante capo partigiano: gappista a Milano fino al gennaio 1944 e poi a Torino fino alla fine della guerra.

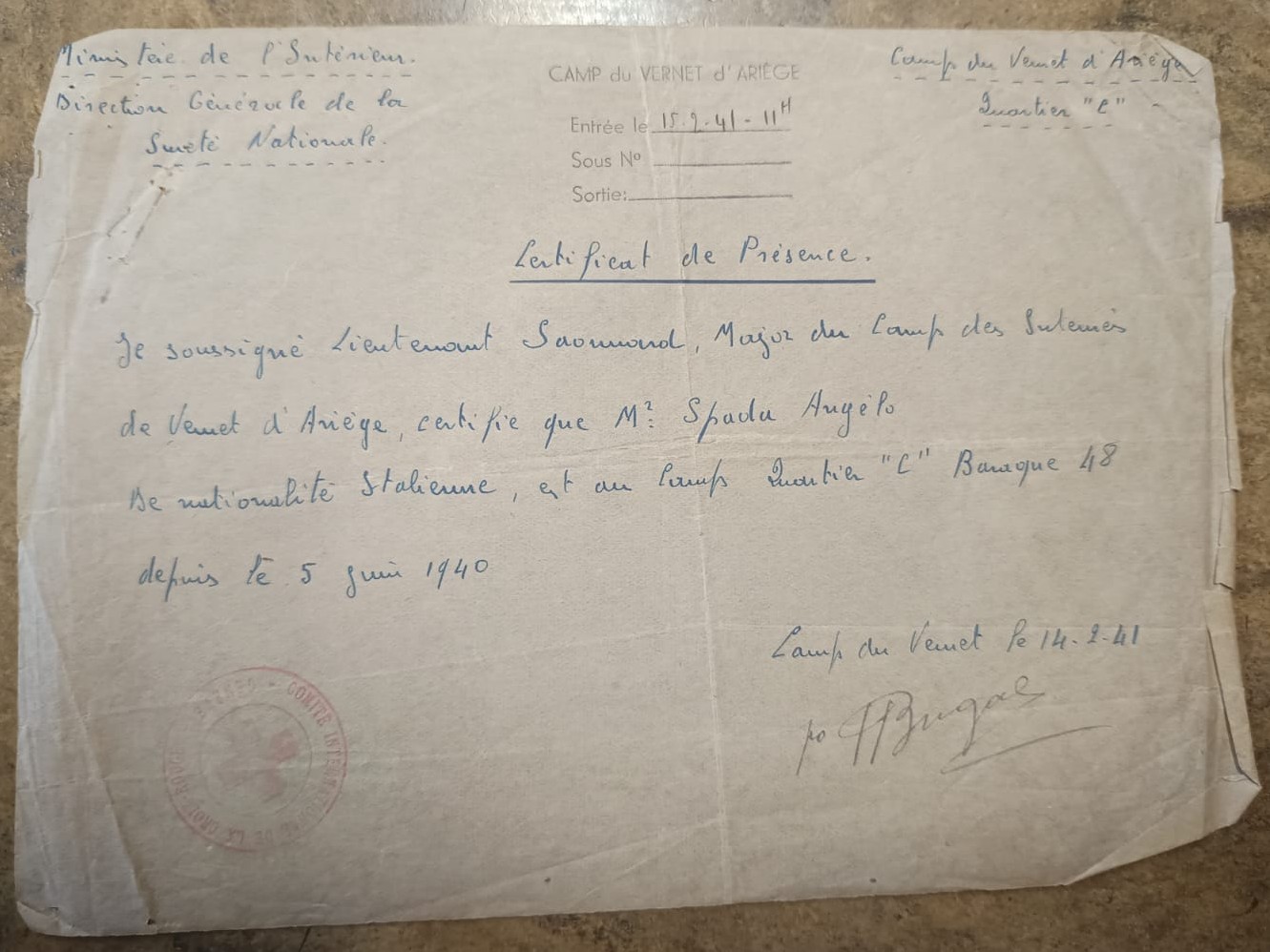

In realtà la sua biografia politica è più ampia: entrato nel Partito comunista clandestino nel 1929, espatria in Francia nel 1934 e lì prosegue il suo impegno antifascista. Nell’agosto 1936 parte per la Spagna. Schierato in difesa della Repubblica, è arruolato nella Centuria Gastone Sozzi. È ferito tre volte in battaglia, l’ultima sull'Ebro. Alla fine della guerra civile, nel febbraio 1939, si rifugia in Francia dove è internato nei campi francesi di St. Cyprien, Argelès-sur-Mer, Gurs e, dal 5 giugno 1940, nel campo di Le Vernet d’Ariège; nell’aprile del 1941 viene affidato alle autorità italiane che due mesi dopo lo inviano al confino all’isola di Ventotene. Liberato in seguito alla caduta del fascismo, dopo l’8 settembre entra nelle formazioni gappiste. Alla fine della guerra prosegue il suo impegno politico come dirigente del Partito comunista milanese.¹

Di Angelo Spada l’archivio di Fondazione ISEC conserva un fondo – costituito da una unità archivistica in una busta - che comprende le lettere alla famiglia dal 1936 al 1946 relative soprattutto all’esperienza di detenzione nel campo francese di Le Vernet dal giugno1940 al marzo del 1941 e poi il periodo del confino sull’isola di Ventotene fino al 1943.

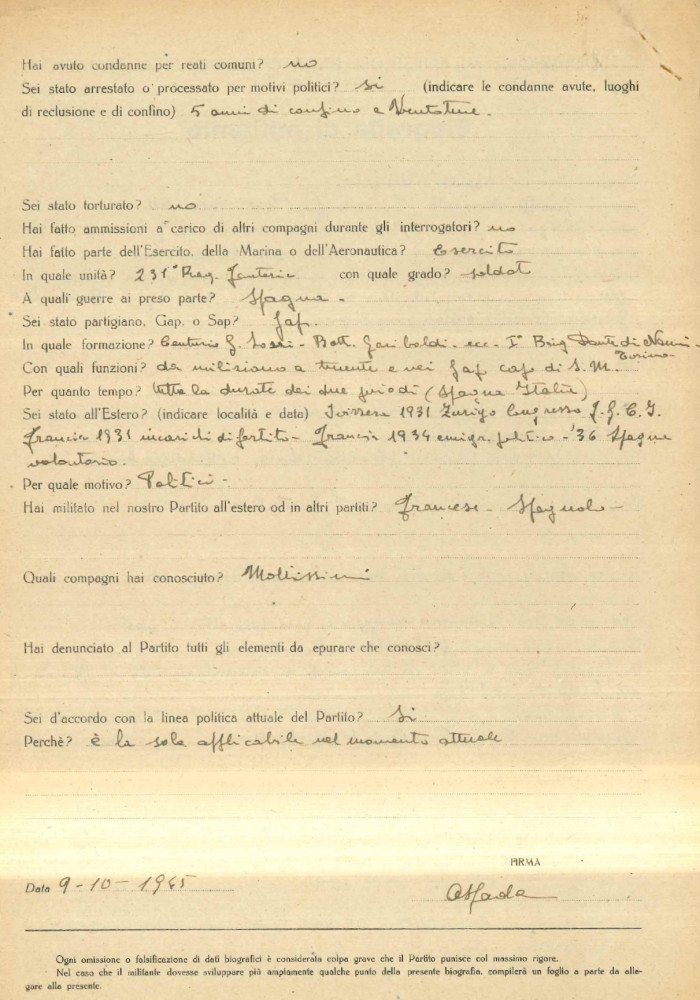

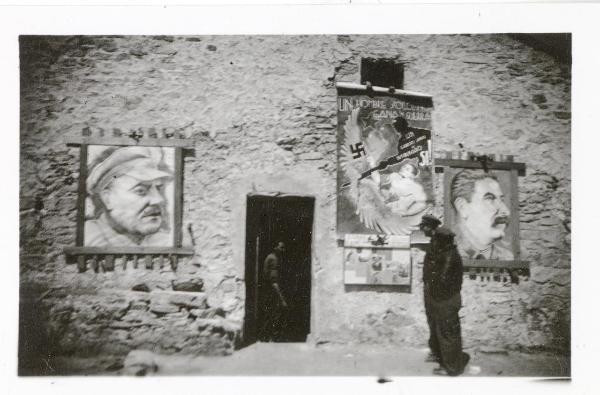

Le lettere ai famigliari sono l’elemento di maggiore interesse di questo fondo: esse consentono di ricostruire “in soggettiva” frammenti di esperienza di un volontario italiano miliziano nella guerra di Spagna all’indomani della vittoria franchista. Furono all’incirca quattromila gli italiani partiti volontari per la guerra di Spagna a difesa della repubblica, molti vi persero la vita, la gran parte furono costretti dopo la vittoria franchista, nel febbraio del 1939, a rifugiarsi in Francia. Qui furono detenuti nei campi di St. Cyprien, Gurs e soprattutto Le Vernet. Dopo la resa della Francia e la nascita del governo collaborazionista di Vichy i detenuti italiani furono consegnati alla polizia italiana e mandati al confino o ai campi di internamento. Non furono pochi tuttavia coloro che in vari modi riuscirono a sottrarsi al controllo delle autorità francesi e a entrare nelle fila della resistenza transalpina, in particolare al fianco della formazione dei Franchi tiratori (FTP). Per tanti antifascisti italiani furono proprio la partecipazione all’esperienza delle Brigate internazionali in Spagna e alla guerra partigiana in Francia a costituire il percorso preparatorio della loro scelta resistenziale contro il fascismo in Italia.²

Delle lettere di Angelo Spada alla famiglia alcune, poche, sono scritte tra il 1936 e il 1938; seguono poi le lettere scritte dal campo di Le Vernet e infine, a partire dall’estate del 1941, quelle inviate dal confino di Ventotene. Noi abbiamo scelto qui di concentrarci sul periodo 1936-1941. In particolare, le lettere da Le Vernet permettono di aprire spiragli su un’esperienza di detenzione politica sicuramente meno conosciuta e indagata di quella di Ventotene.

Il campo di internamento di Le Vernet si trovava a ridosso dei Pirenei sul versante francese, posto a metà strada tra Tolosa e la frontiera spagnola. Costruito nel 1918 per addestrarvi truppe coloniali, rimase successivamente in condizioni di abbandono fino a quando nel 1939 le autorità francesi decisero di utilizzarlo come campo per alloggiarvi i profughi repubblicani della guerra civile spagnola. Dopo la stipula del patto Molotov-Ribbentrop e in seguito all’applicazione della legislazione anticomunista francese varata nel settembre 1939, Le Vernet divenne un campo “a carattere repressivo” in considerazione del fatto che la gran parte dei profughi erano comunisti e anarchici giudicati politicamente pericolosi per l’ordine pubblico e l’interesse nazionale. In tal modo questi profughi vennero sottoposti a un regime di disciplina particolarmente duro reso più pesante dal sovraffollamento del campo che arrivò ad ospitare anche 6-7000 persone. All’indomani dell’entrata in guerra di Mussolini contro la Francia, aumentò il numero degli italiani internati.³

Le prime lettere di Angelo Spada, quelle comprese nel periodo 1936-1938, appartengono al periodo della guerra civile. Angelo è partito volontario per la Spagna nell’agosto del 1936 ma lui scrive di trovarsi in Francia, il paese in cui si è rifugiato nel 1934 da esule politico. Parla del suo lavoro in terra transalpina, degli spostamenti a cui la sua attività lo costringe, di nuove e più redditizie possibilità di guadagno; rassicura i familiari sul suo stato di salute e rimanda l’ipotesi di tornare in Italia al momento in cui non correrà più il rischio di essere arrestato; scrive di ragioni che gli avevano fatto sperare di poter tornare presto nel suo paese "ma in seguito le cose si sono cambiate, e non per mia colpa". Nessun cenno viene fatto alla guerra civile spagnola e alla scelta di combattere al fianco dei repubblicani. Le informazioni che Angelo fornisce in queste lettere non sono vere: la madre è seriamente ammalata ed è evidente l’obiettivo di mettere al riparo la famiglia da ogni preoccupazione per la sua condizione di combattente.

Nel 1939 la guerra civile è finita e Angelo è internato in vari campi e nel giugno del 1940 nel campo di Le Vernet. A scrivere alla famiglia, in quello stesso mese, dopo un lungo periodo di silenzio, è Giuseppina, la compagna di Angelo, spagnola, evidentemente conosciuta nel corso della guerra. Giuseppina dice di scrivere a nome del marito fortemente impegnato con il lavoro e rassicura tutti sulle condizioni di salute. La verità è ancora tenuta nascosta ma la lettera accenna tuttavia a una situazione pesante che ci si augura possa presto finire. Giuseppina non dice di cosa si tratta, "[…] credo che è meglio prendere un pochino di paziencia che dopo io parlarò chiaro […]", invita tutti a non dimenticare nel frattempo il loro congiunto.

Qualche tempo dopo, il 10 ottobre, a distanza di venti mesi dall’inizio dell’internamento, Angelo decide di raccontare alla famiglia il reale stato delle cose:

Carissimo padre e famiglia, mi sono finalmente deciso a scrivervi la verità sulla mia attuale situazione e se non l’ho fatto prima fu perché speravo sempre in un cambiamento rapido e quindi evitarvi delle pene inutili, ma visto che le cose vanno per le lunghe, ho pensato bene di non lasciarvi più oltre senza mie nuove […] Sappiate che da lunghi mesi sono separato da Giuseppina e internato in un campo di concentramento in Francia […] Giuseppina è una spagnola e come tale rimase tredici mesi nel campo di concentramento con me e sei mesi fa uscì per andare a lavorare e in questo periodo mi aiutò alquanto, però adesso è stata costretta a rimpatriare per mancanza di lavoro così che io non ho più nessuno.

In realtà il rimpatrio della moglie potrebbe essere motivato dall’interruzione della relazione sentimentale, come si capisce da una lettera successiva:

Per quel che riguarda Giuseppina, anche lì ho avuto poca fortuna perché si è stancata di aspettarmi ed è ritornata in Ispagna, che è il suo paese di origine. Vi avverto però che a questo proposito non sono scontento perché durante il tempo della mia permanenza nel campo si è dimostrata molto leggera così che ho guadagnato, più che perduto, in oltre [sic] non ero sposato legalmente e non godeva molta salute. Vi prego di non rispondere se dovesse scrivervi perché non lo merita.

Il rapporto con Giuseppina e il modo di parlarne offrono diversi spunti di riflessione. Dal nostro punto di vista questa vicenda ha un suo interesse perché mette in luce un aspetto non secondario delle condizioni di vita nel campo, la fragilità e incertezza delle relazioni affettive accompagnata dalla costante paura della solitudine e dell’abbandono, certificata dallo scoramento che accompagna Angelo di fronte ai ritardi nella consegna di pacchi o di lettere da parte della sua famiglia. E proprio la famiglia (il padre, la madre, il fratello) diventa per Angelo, nel corso della detenzione, il principale punto di riferimento e la destinataria dalla sua pressante richiesta di aiuto, attraverso una corrispondenza epistolare che si infittisce man mano (senza mai superare, però, il limite di una lettera alla settimana stabilito dalle regole del campo) e che chiede di coinvolgere nel sostegno anche gli amici o la vecchia fidanzata Ines.

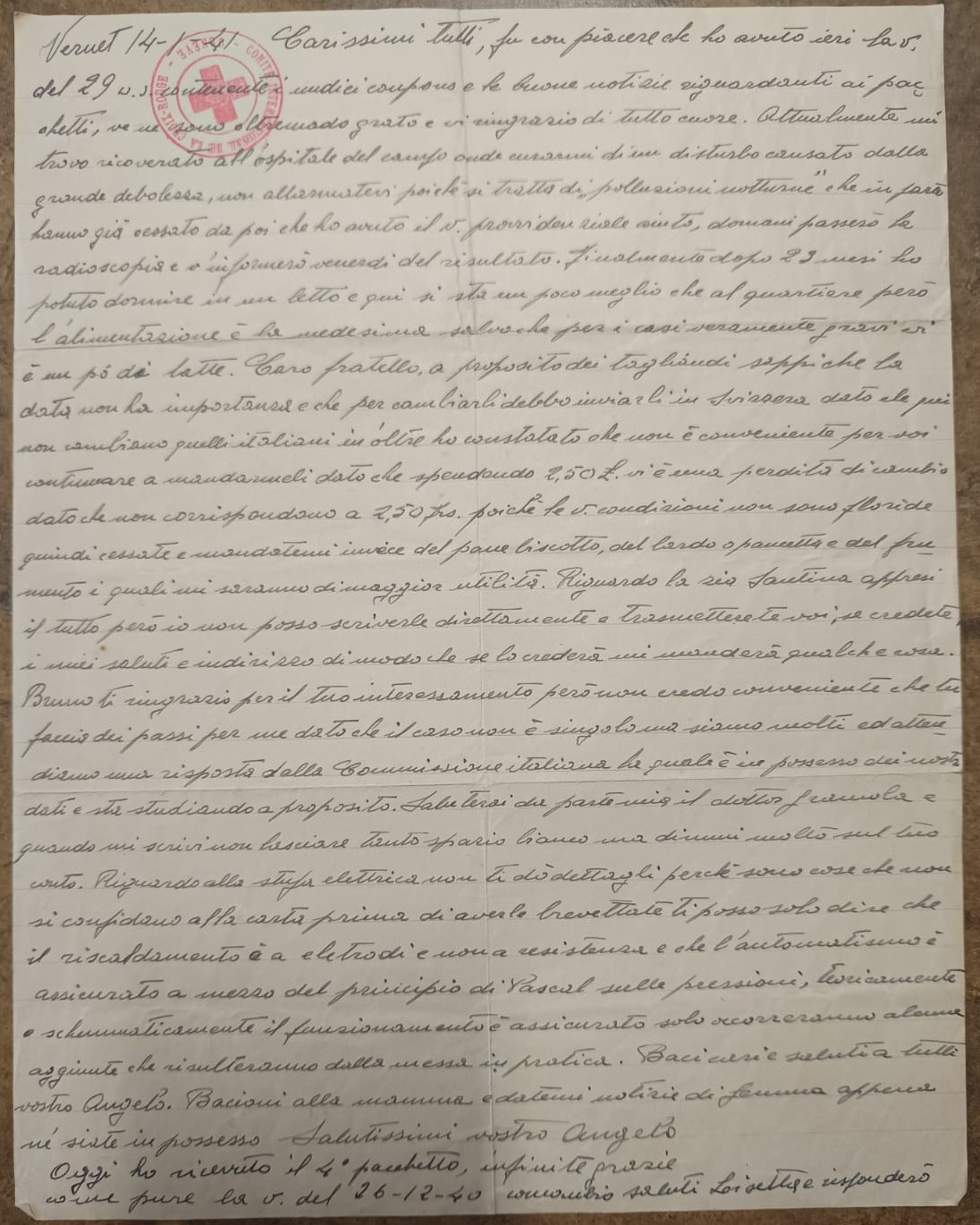

Le condizioni materiali di vita per i detenuti sono molto dure. Angelo le richiama spessissimo, anche per sollecitare l’invio di aiuti da parte della famiglia a mezzo della Croce Rossa Internazionale. Aiuti soprattutto di tipo alimentare, per far fronte alla scarsità di cibo e a quella che lui stesso definisce "una fame indicibile":

Caro padre, in venti mesi di internamento ho perduto 16 kg, e adesso con il freddo sento maggiormente la denutrizione, quindi se mi potete mandare anche se fosse solo del pane biscotto o della farina, mi sarebbe di grande ausilio. (10 ottobre 1940).

E ancora, il 19 novembre 1940:

Il nostro vitto [settimanale, ndr] è composto di 500 g. di pane, 150 g. di legumi secchi, 75 g. di carne ogni secondo giorno, 30g. di grasso di cocco, 10 g. di zucchero e 15 di sale e campa cavallo. È in queste condizioni che vivo da così lungo tempo e il mio organismo è ridotto a uno stato di avitaminosi tale che le gengive non tengono più i denti, perciò vi chiedevo della frutta secca, onde riparare in parte a questa manchevolezza.

I pasti scandiscono il tempo monotono e ripetitivo di Angelo e degli altri internati, costretti in spazi angusti, sporchi, afflitti dai parassiti ma alle prese soprattutto con il dominante tema della fame:

alle 7 caffè, tre grammi, alle 8 appello, alle 11.30 brodaglia, alle 5 pom. appello e brodaglia n. 2 e alle 10 silenzio. Viviamo in 160 per baracca e senza legna per riscaldarci, finora abbiamo avuto 100 kg circa di legna che siamo costretti a dare alla cucina per non mangiar crudo. Non mancano né le pulci né i pidocchi, dati i mezzi immondi per lavare e la grande scarsità di sapone, come vestiti, se mi vede il Baragia mi raccoglie e ai piedi un paio di pantofole per quando non piove però non mi mandate nulla di ciò perché andrebbe a discapito di pane, dunque pane, pane e pane con un pezzetto di lardo e pancetta (23 dicembre 1940).

Le condizioni alimentari sono talmente difficili da spingere Angelo, negli intervalli di tempo, a rimanere a letto per ripararsi dal freddo e per non consumare inutilmente energie fisiche.

Ad alleviare questa condizione di deprivazione materiale, inedia e frustrazione psicologica provvede l’arrivo dei pacchi, che è anche un’occasione di condivisione e solidarietà tra gli internati:

annuncio con mia grande gioia che mi è arrivato il secondo pacchetto per il quale vi ringrazio moltissimo, mentre vi scrivo ho una pancia come se avesse mangiato un bue ma in realtà ho fatto metà della farina e ho mangiato un poco di pane biscotto con quel piatto di brodaglia insulsa che ci danno e i nostri intestini sono talmente ristretti che basta un poco di polenta per sentirmi gonfio. Oggi è gran festa per me e per coloro che come me hanno ricevuto però gli altri anche non sono dispiaciuti perché domenica faremo il minestrone con la metà di tutti i pacchetti che arrivano nel corso della settimana di modo che anche quelli che non ricevono possano riscaldarsi un dente. (17 dicembre 1940)

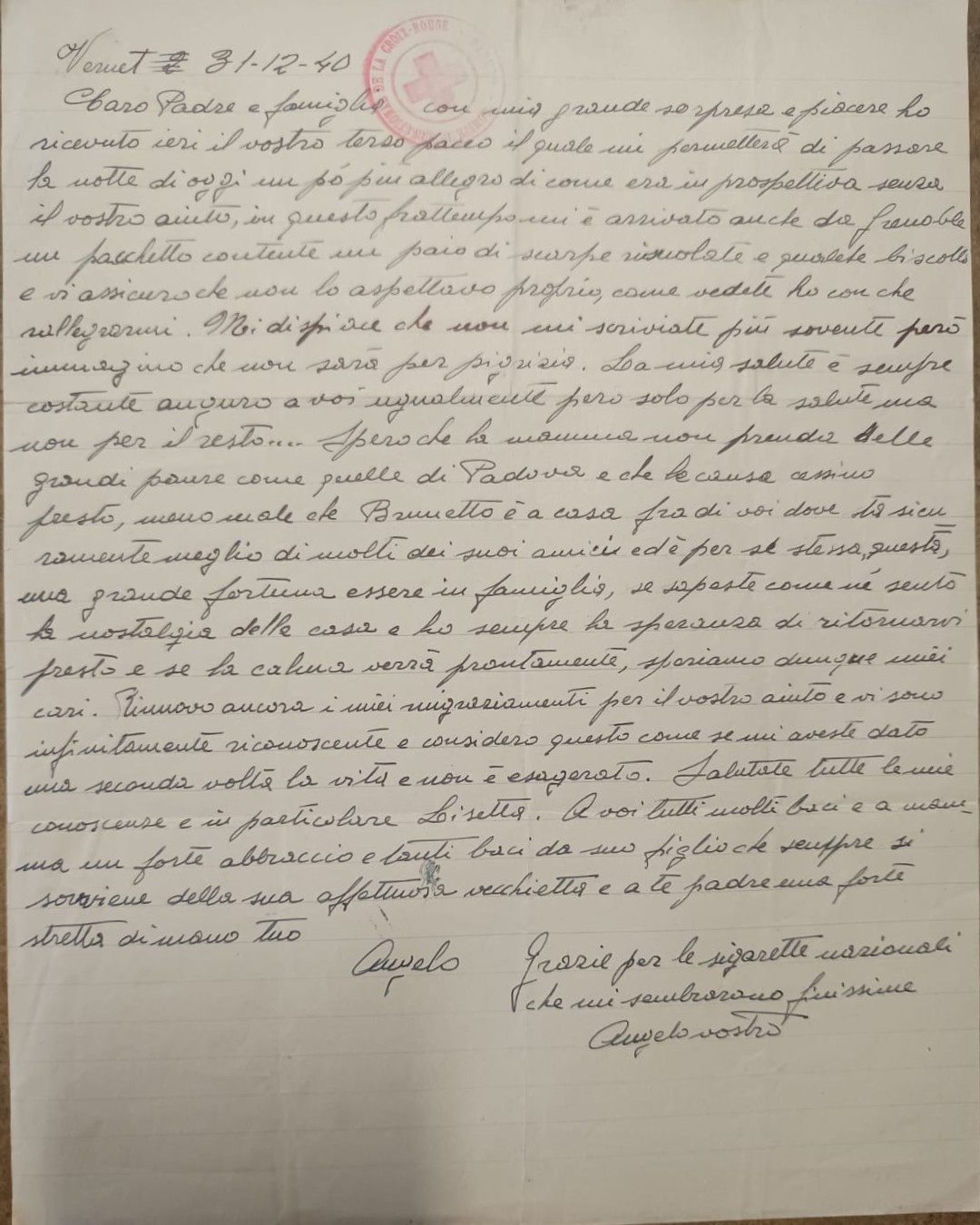

La solidarietà sembra essere un tratto regolativo importante delle relazioni tra i detenuti nel campo. Essa si riaffaccia in altri degli aneddoti raccontati. In una lettera di fine dicembre 1940 scrive:

Oggi faremo digiuno tutta la giornata perché i legumi con i quali si doveva far da mangiare nemmeno i porci li avrebbero mangiati. È opinione generale di noi tutti che ci vogliono far morire tutti lentamente, e in parte sono arrivati a buon punto.

La solidarietà tra internati si è trasformata in azione collettiva. La cosa non deve stupire. Nel campo di Le Vernet, come negli altri campi di detenzione francesi, si concentrano in grandissima parte reduci dalla guerra civile spagnola e ciò fa di Le Vernet uno centri più importanti dell’antifascismo europeo nei primissimi anni del secondo conflitto mondiale: qui si consolidano i legami politici e personali in nome di una comune appartenenza ideale, si fa formazione culturale e politico organizzativa, si socializzano le competenze militari apprese sul campo di battaglia spagnolo. A Le Vernet e negli altri campi di detenzione francesi, "nonostante le condizioni di vita spesso durissime, la vicenda degli antifascisti italiani si declinò in un costante sforzo collettivo per la preparazione della futura lotta, percepita come ineluttabile e necessaria".⁴

Nelle lettere di Angelo il clima di solidarietà e attivismo politico che caratterizza la vita del campo non è direttamente raccontato, le piccole vicende che lui ci riporta aiutano tuttavia a percepirlo.

Per quanto gran parte della detenzione di Angelo e delle sue lettere coincidano con la prima fase del secondo conflitto mondiale, neanche il tema della guerra viene mai affrontato esplicitamente. Affiora tuttavia l’inquietudine per l’incalzare degli eventi bellici, soprattutto nelle lettere scritte dopo il 1941, quando i bombardamenti si sono intensificati, il cibo viene razionato ed è più difficile procurarselo. Angelo chiede se Monza è stata bombardata e si interroga preoccupato sullo stato d’animo della madre; la madre dice delle difficoltà di trovare qualche buona michetta da mandare e il padre parla dell’impossibilità di inviare pacchi abbondanti come i primi, con farina, pane, cioccolato, noci, scatolette di carne e di formaggio svizzero, castagne, sardine, ricordando al figlio che il lardo e la pancetta, più volte richiesti, sono razionati.

Quel che emerge prepotente nelle lettere, accanto alla denuncia delle condizioni di vita nel campo, è l’irrequietezza, la voglia di fuggire dalla terribile esperienza di detenzione di Le Vernet, il pensiero rivolto a un altrove non meglio precisato che possa metterlo in grado di vivere una condizione migliore. Questo altrove è spesso identificato nel Messico dove Angelo vorrebbe emigrare, e per far questo scrive financo al console messicano in Francia; anche la Germania, che chiede braccia da lavoro, è contemplata come uno dei possibili luoghi dove andare, non l’Italia, almeno fino a quando non cambieranno le condizioni politiche in un modo che possa evitargli di finire in carcere. In attesa che qualche condizione favorevole possa verificarsi, Angelo resiste e al fratello Bruno che gli chiede come fa a resistere lui risponde:

Bruno, ti meravigli di come possa resistere? Ebbene, sappi che vi sono argomenti molto più seri che i reticolati che mi fanno resistere, e degli esempi numerosi e poco incoraggianti, ed è perciò che resisto. (24 gennaio 1941)

Sembra emergere anche qui, nell’esperienza di prigionia di Angelo, un aspetto ricorrente della psicologia del militante comunista: il titanismo, uno spirito di ribellione esercitato in condizioni avverse contro un sistema oppressivo e ingiusto, accompagnato però dalla certezza della vittoria finale. Sarà questo sentimento a sostenere Angelo e tanti altri antifascisti come lui nelle terribili difficoltà della guerra di liberazione contro il nazifascismo.

Note

Le informazioni biografiche su Angelo Spada sono ricavate, oltre che dalle biografie di militanti contenute nel fondo Partito comunista federazione milanese conservato in Fondazione ISEC, anche da Data Spanish Civil War, https://www.antifascistispagna.it/?page_id=758&ricerca=3334 e da http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=82057 e https://www.anpimonzabrianza.it/ragazzibrianzoli/_spada.html

Fondazione ISEC conserva diversi fondi di partigiani che provengono dall’esperienza di Spagna, il più importante per consistenza e per contenuto è il fondo Francesco Scotti che documenta il percorso di questo alto dirigente comunista che dopo aver partecipato alla guerra civile spagnola e aver militato nelle file del Maquis (la Resistenza francese) fu tra i fondatori delle brigate Garibaldi e del movimento gappista in Italia all’indomani dell’8 settembre.

Per maggiori approfondimenti sul campo di Le Vernet si veda Francesco Cecchetti, Vernet, in http://gestionale.isgrec.it/sito_spagna/ita/vernet_ita.htm

https://www.toscananovecento.it/custom_type/linternamento-dei-reduci-antifascisti-italiani-di-spagna-nei-campi-francesi-1939-1941/?print=print; per approfondimenti si veda Pietro Ramella, La retirada: l’odissea di 500.000 repubblicani spagnoli esuli dopo la guerra civile, 1939-1945, Lampi di stampa, Milano 2003; Id., Dalla Despedida alla Resistenza. Il ritorno dei volontari antifascisti dalla guerra di Spagna e la loro partecipazione alla lotta di Liberazione europea, Aracne, Roma 2012