Carteggi

Tracce grezze di vite che non chiedevano affatto di raccontarsi

Di Giorgio Bigatti

E così, senza avvedercene, siamo arrivati all’ottavo numero di ISECracconta, il nostro modo per raccontare da prospettive sempre diverse sezioni del nostro patrimonio. Prematuro tentare un bilancio, non possiamo però negare la nostra soddisfazione. Difficile da misurare ma convinto l’apprezzamento di chi ci segue nello sforzo di far emergere dal complesso documentario conservato negli archivi della Fondazione temi e pezzi di storia da riscoprire e valorizzare.

Siamo partiti parlando di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, una scelta collegata alla mostra Lavoro? Sicuro! Prevenzione, comunicazione, protesta nel ’900, prima tappa di un viaggio che l’ha portata prima a Roma, poi a Reggio Emilia, Dalmine e da aprile 2026 a Terni. Abbiamo poi toccato una pluralità di argomenti che attestano la varietà del patrimonio della Fondazione e i molteplici percorsi di ricerca che ne possono scaturire. Abbiamo parlato di immigrazione e migrazioni interne, di scuola e formazione professionale, di edilizia pubblica, della fabbrica e dei suoi conflitti e da ultimo, in occasione dell’80° della Liberazione, del 25 Aprile a Milano. Ogni numero del nostro periodico ha offerto brevi saggi, corredati da immagini di documenti e da fotografie, su figure, istituzioni o episodi che senza pretesa di completezza intendevano essere un invito a chi legge a venire in Fondazione per approfondire i temi trattati.

Scrivendo queste note mi è tornato in mente un piccolo libro, assolutamente straordinario, della storica francese Arlette Farge intitolato Il piacere dell’archivio, pubblicato nel 1989 e tradotto in italiano due anni più tardi da una piccola casa editrice veronese, Essedue. Il libro è una riflessione sull’eccezionalità dell’archivio, giacimento di fatti, eventi e voci, che si fanno memoria grazie all’indagine storica: “L’archivio non somiglia né ai testi, né ai documenti stampati, né alle relazioni, né alle lettere, né ai giornali, e neppure alle autobiografie. Affatica proprio fisicamente perché è eccessivo, invadente come le maree equinoziali, le valanghe o le inondazioni. […] Fuorviante e colossale, un archivio ha un grande potere di seduzione. […] La lettura provoca subito un effetto di reale che nessun testo stampato, per quanto poco noto può suscitare. […] Niente a che vedere con l’archivio; traccia grezza di vite che non chiedevano affatto di raccontarsi e che sono obbligate a farlo perché si sono scontrate un giorno con la realtà della polizia o della repressione”. Arlette Farge scrive avendo in mente soprattutto gli archivi giudiziari settecenteschi sui quali ha lavorato a lungo e con passione, ma credo che le sue parole abbiano una valenza più generale.

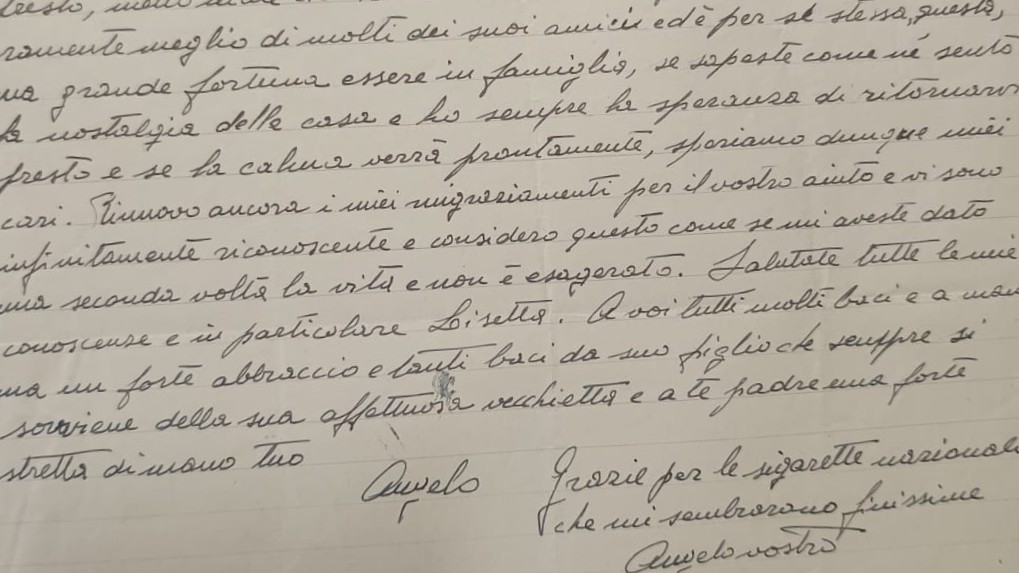

A me sembrano altrettanto pertinenti se applicate agli archivi personali, ai quali abbiamo dedicato un precedente numero del nostro giornale. Questo è vero in particolare per i carteggi, tracce grezze di vita che non chiedevano affatto di raccontarsi dice Farge. Nel caso dei carteggi sarebbe forse meglio dire tracce di vite che non si immaginavano destinate a una circolazione pubblica. Ma è proprio in questa ambivalenza la forza storiografica dei carteggi: racconto di sentimenti, emozioni, gioie e paure private e insieme testimonianza diretta di pieghe della storia che diversamente sarebbe difficile intercettare. Di grande interesse in questa prospettiva ci sono parsi i quattro carteggi che presentiamo in questo numero, un campione rappresentativo di un insieme più vasto. Gente comune, lontana dalla politica, come Piero Rana, e la sua fidanzata Jole Vanni, entrambi impiegati – lui alla Falck e lei alla Premolio di Sesto San Giovanni – separati dalla guerra si scrivono oltre ottocento lettere dalle quali, come ci indica Monia Colaci, è possibile intravedere le difficoltà e i timori per una quotidianità resa precaria dal conflitto bellico ma anche il diverso modo di intendere il rispettivo ruolo in un rapporto di coppia destinato a durare per il corso di una intera vita. Diversi, ma non meno ricchi di intensità anche affettiva gli altri tre carteggi qui esaminati. In questo caso si tratta di persone che alla politica si sono votate arrivando a pagare un prezzo durissimo per la loro militanza e opposizione al fascismo. Nel carteggio, la politica resta sullo sfondo per non incorrere nei rigori della censura, ma innerva sotterraneamente gli scambi epistolari di Angelo Spada con i propri famigliari e di Piero Montagnani Marelli con la moglie Tita Fusco analizzati da Dino Barra, e quello di Carlo Venegoni e Ada Buffolini, conosciuta al campo di transito di Bolzano, con la quale si unirà in matrimonio al ritorno dalla prigionia, tratteggiato da Alberto De Cristofaro. Nelle lettere raccontano le loro condizioni di prigionieri, i rapporti con i compagni, le incertezze e le ragioni di speranza nonostante in quel momento tutto sembri andare in direzione contraria. Poca politica espressa, ma molta politica praticata e molta umanità in queste lettere. Ma non voglio anticipare i contenuti dei carteggi e lascio quindi a lettori e lettrici il piacere di costruirsi un proprio percorso.