L’esperienza dell’internamento civile

Lettere dalle isole Tremiti

1940 - 1941

Di Dino Barra

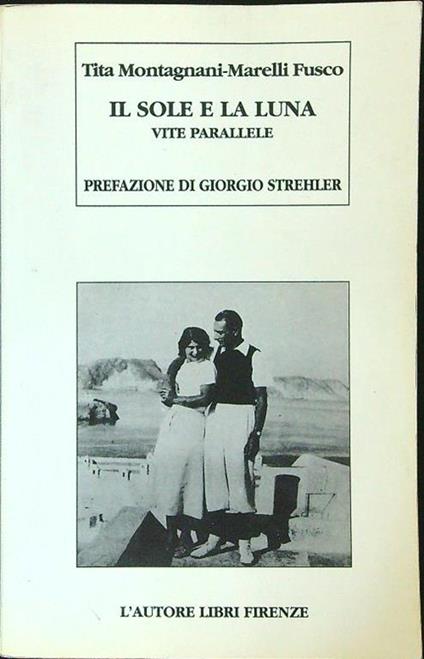

Piero Montagnani Marelli (1901 - 1976), fu capo partigiano in Toscana e in Emilia. DoDopo la guerra fu vicesindaco di Milano nella giunta Greppi. Eletto nelle file del Partito comunista all’Assemblea Costituente, fu in seguito senatore per tre legislature.

La biografia politica di Montagnani è segnata dalla giovanile adesione al Partito comunista, una scelta pagata con il carcere (San Vittore a Milano, Poggioreale a Napoli, Regina Coeli a Roma), confino (Ponza, Ventotene) e infine l’internamento (Istonio in Abruzzo e isole Tremiti in Puglia). In totale tra 1933 e 1943 undici anni.

In queste peregrinazioni gli fu vicina sua moglie, Tita Fusco (1907-198?), antifascista anche lei, tra le protagoniste della vita politica milanese nel secondo dopoguerra soprattutto sui temi della memoria (fu in gran parte merito suo la realizzazione del monumento di Remo Brioschi dedicato ai “piccoli martiri di Gorla”, inaugurato nel 1952). Entrambi, Piero e Tita, erano di estrazione borghese, farmacisti e gestori di un laboratorio di medicinali tra Sesto San Giovanni e Milano.

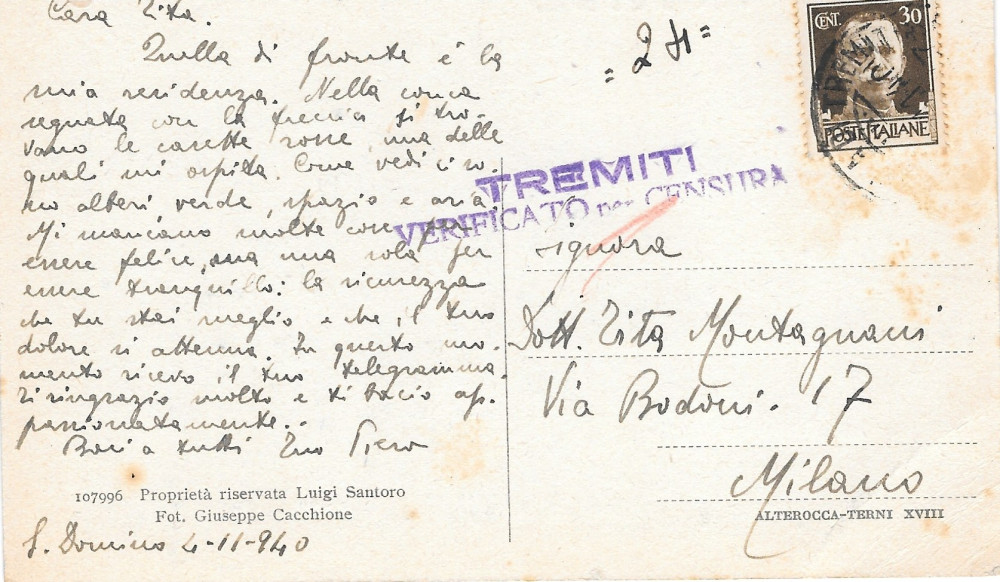

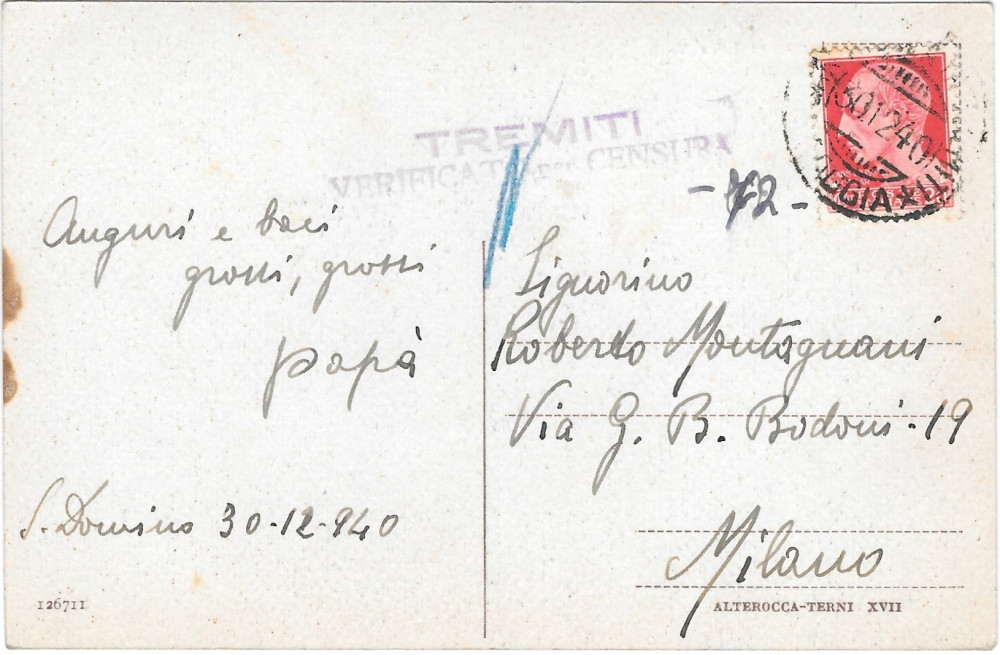

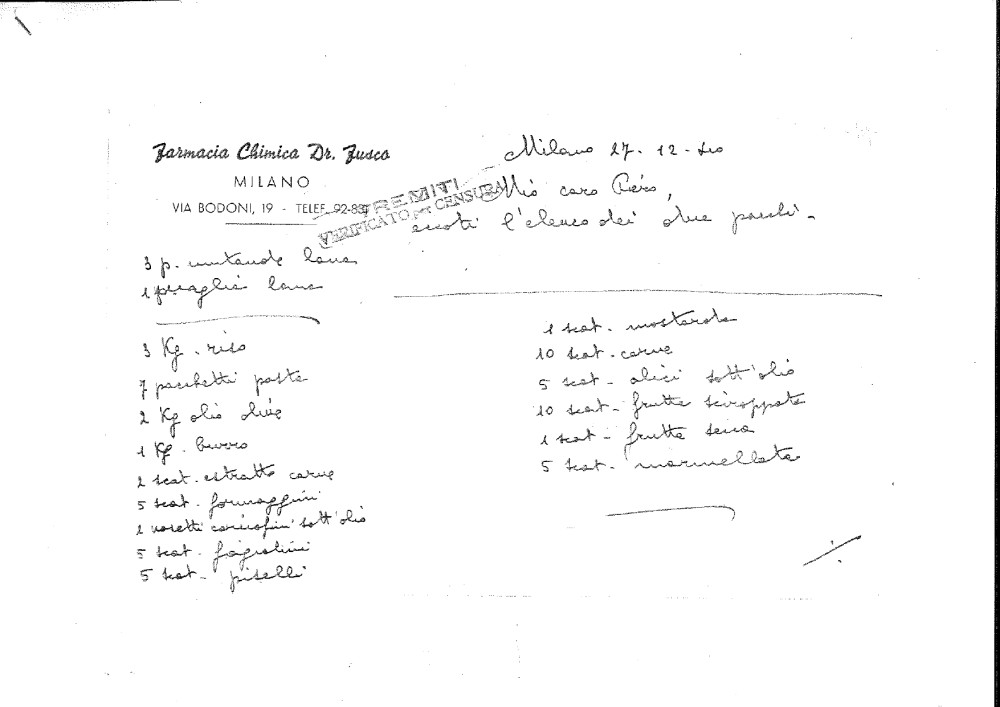

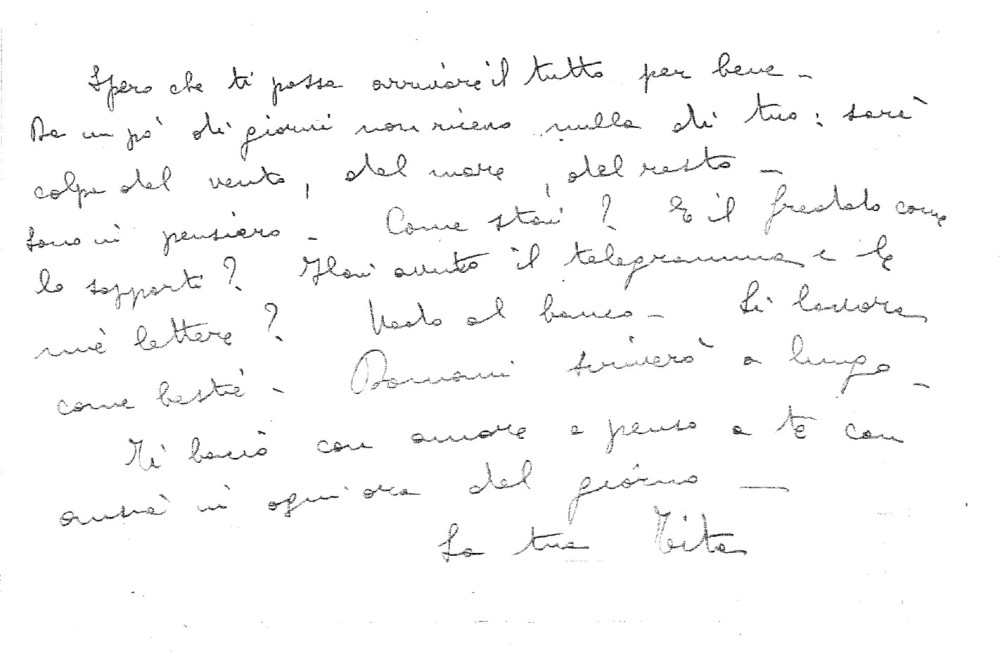

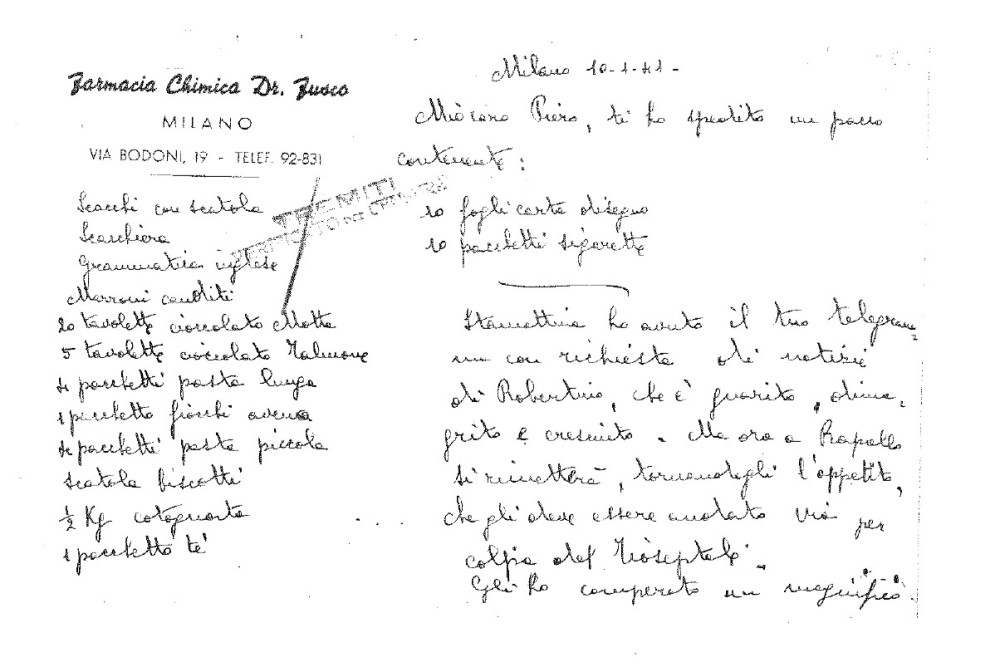

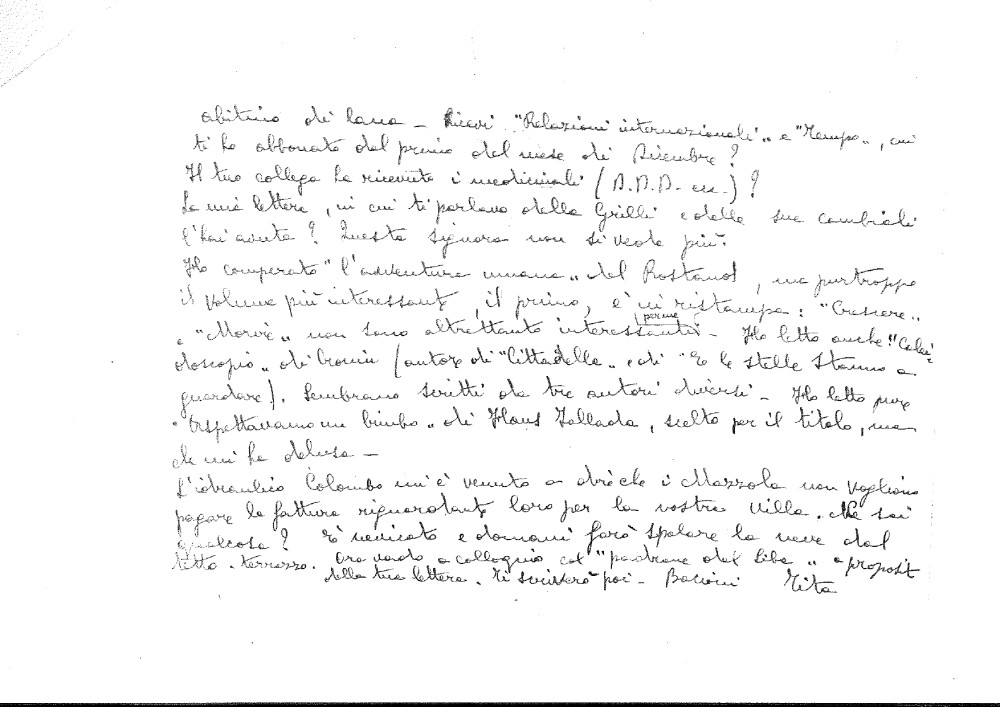

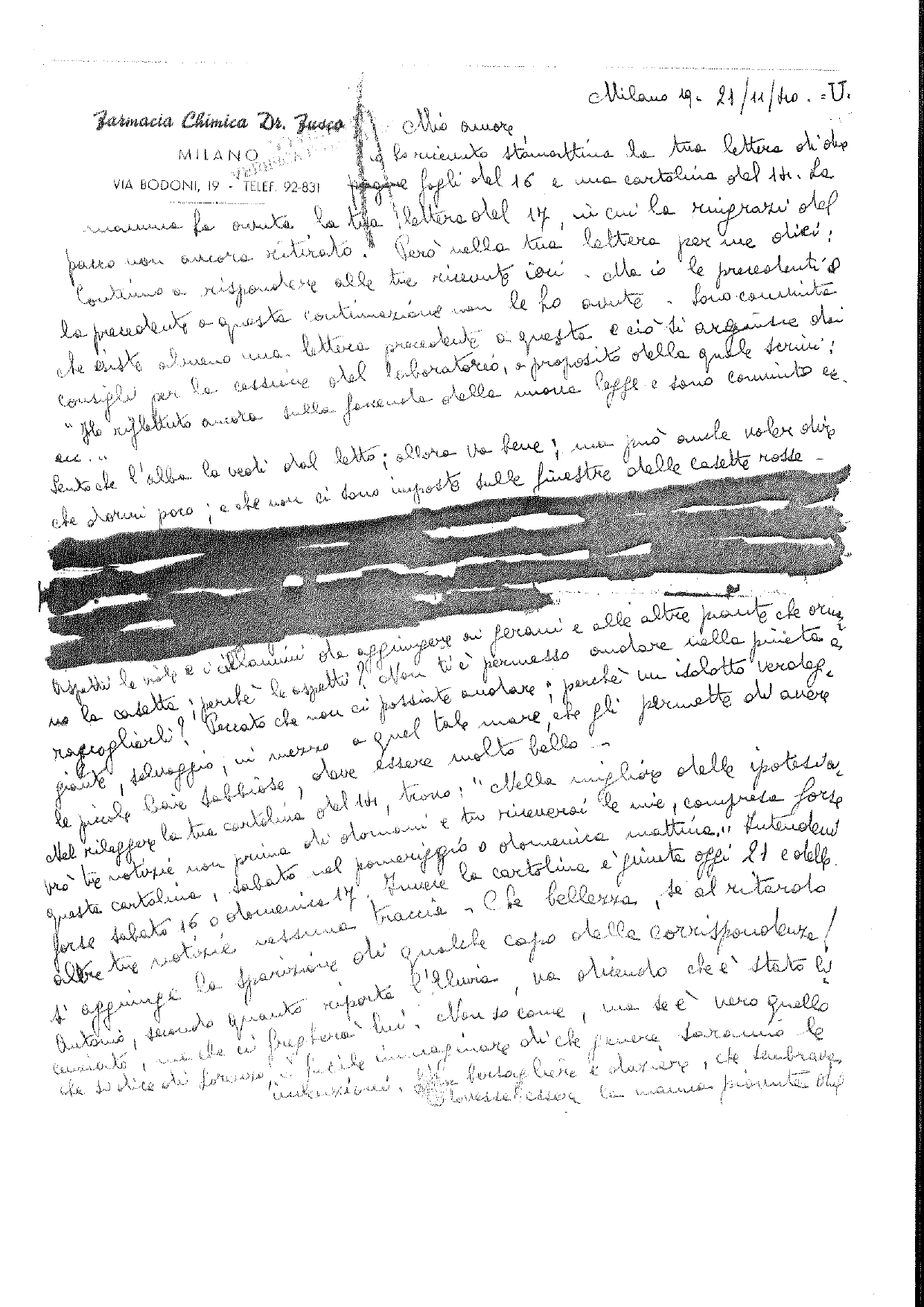

Il fondo Piero Montagnani Marelli e Tita Fusco è ricco e sfaccettato e tra l’altro contiene un corposo carteggio che insiste sui sentimenti e gli stati d’animo indotti dalla forzata separazione, sul resoconto di scene di vita familiare, sui problemi legati alla gestione economica della farmacia ma che, seppur tra le righe a causa della censura, lascia intendere le dure condizioni di vita di Piero e degli altri perseguitati politici, e anche l’incertezza, le preoccupazioni, le ansie di chi, come Tita, è rimasta a Milano a gestire lavoro e famiglia nel contesto di un regime dittatoriale sempre più pervasivo e bellicista. Da questo variegato insieme abbiamo preso in esame solo la sezione relativa al periodo ottobre 1940 - febbraio 1941, quando Piero era internato civile alle Tremiti.

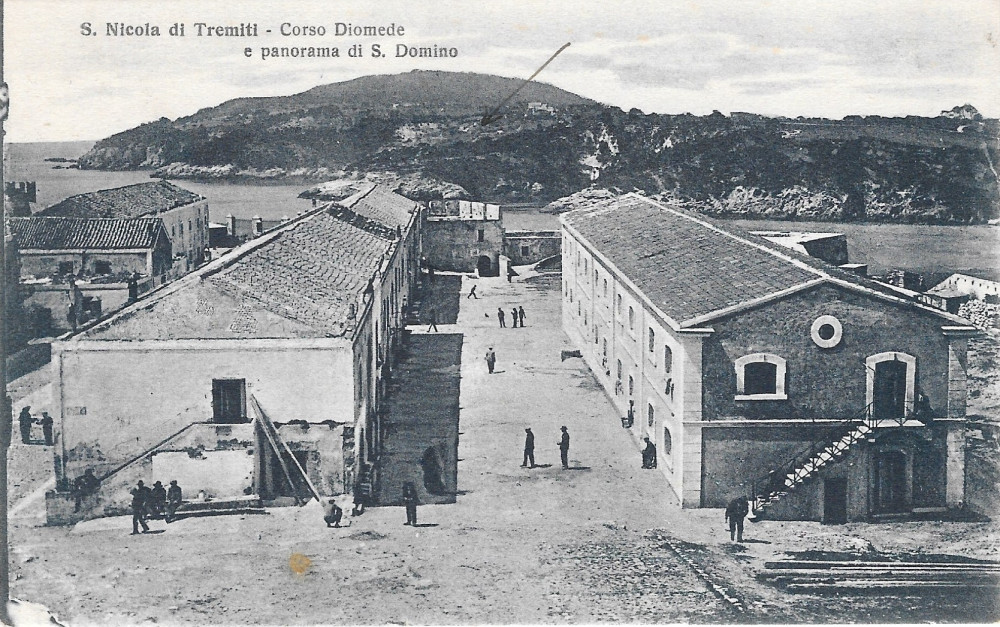

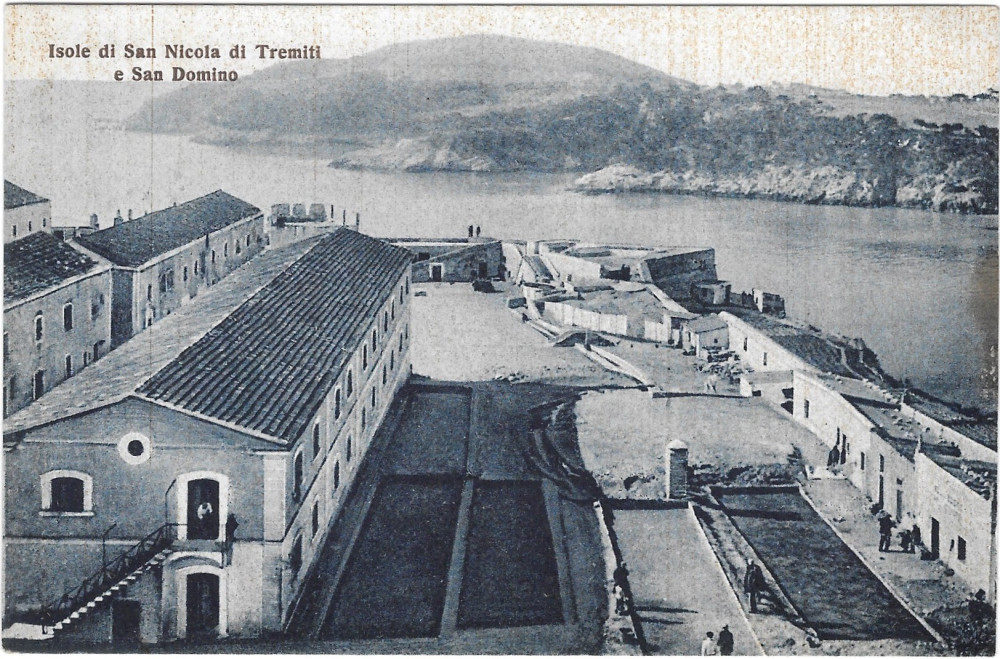

Le isole Tremiti

Le isole Tremiti sono negli anni della guerra sede di confino e luogo di deportazione. Lo erano stati anche in passato. Nel 1912, nel contesto della guerra di Libia, vi erano stati deportati più di mille prigionieri nemici e successivamente il fascismo ne aveva fatto una colonia confinaria per gli antifascisti. Nel 1938 a San Domino, l’isola maggiore dell’arcipelago, era stato allestito un campo di concentramento destinato agli omosessuali da cui era derivata una sorta di comunità omosessuale chiusa nell’estate del 1940. I due padiglioni di questo campo, a partire dall’autunno dello stesso anno, vengono destinati a campo di concentramento per gli internati civili insieme a una ventina di casette coloniche sottratte agli abitanti del luogo e a un edificio a due piani, l’ex casa municipale dell’isola. In tutto, il campo di concentramento di San Domino può mettere a disposizione degli internati 320 posti letto. I detenuti ivi alloggiati sono sudditi nemici e altri stranieri, ‘italiani pericolosi’, cioè attivisti antifascisti tra cui diversi ebrei, persone provenienti dalla Venezia Giulia. In un’altra isola dell’arcipelago, quella di San Nicola, continua invece a funzionare la colonia confinaria vera e propria con 460 detenuti¹.

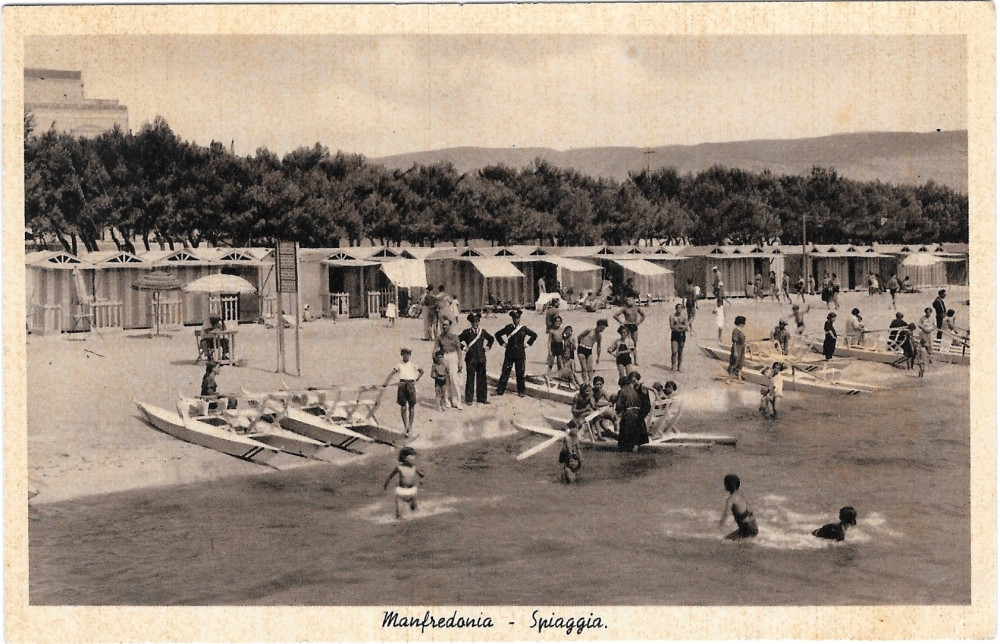

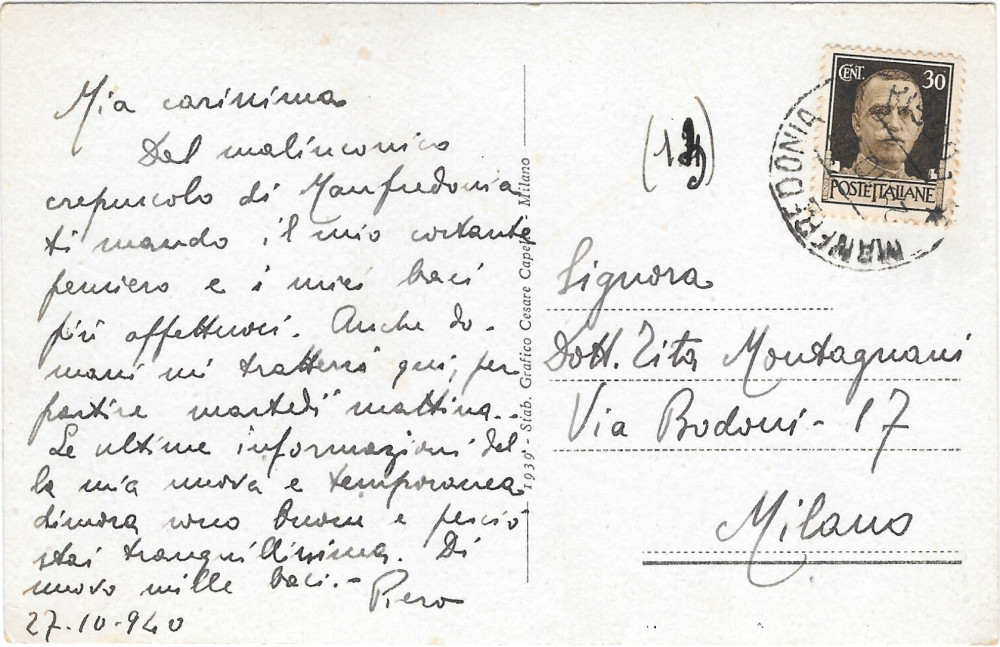

Nel periodo in cui Piero vi risiede, le isole Tremiti sono raggiungibili da Manfredonia, cittadina ai piedi del promontorio garganico, con un traghetto che fa scalo presso tutti i paesi costieri del Gargano prima di prendere il largo per l’arcipelago. È nel campo di concentramento di Manfredonia che vengono ospitati i prigionieri prima di partire per le isole ed è qui che Piero arriva il 27 ottobre del 1940, proveniente dal campo per internati civili di Istonio, in provincia di Chieti. Partirà alla volta di San Domino il 30 ottobre, per rimanerci fino al febbraio dell’anno successivo.

Il contenuto delle lettere

Le lettere che Piero manda alla moglie Tita dalla sua detenzione alle Tremiti non parlano di politica, guerra, antifascismo. La censura a cui sono sottoposte non lo consente e, anzi, Piero raccomanda alla moglie a più riprese di non esporsi.

"Non parlare, non esprimere il tuo pensiero con veemenza e con aggettivi che possano costare cari […]" le scrive in una lettera del 28 ottobre 1940.

Nonostante questo, le lettere conservano un interesse storiografico che risiede soprattutto nella possibilità di ricostruire alcuni aspetti dell’universo repressivo del regime e, dentro questo contesto, le condizioni di esistenza di chi di questo sistema repressivo è vittima.

Le condizioni materiali

Arrivato sull’isola, il programma fondamentale di Piero è vivere (come lui stesso scrive in una lettera del primo novembre). L’impressione iniziale non è negativa: l’alloggio consiste in una camera ampia, soleggiata, con il pavimento in mattonelle, luce elettrica, acqua e il gabinetto vicino; la mensa è poco lontano e offre un pranzo frugale ma accettabile (pastasciutta, pollo e patate, mandorle e un quarto di vino) anche se va integrato con scorte di cibo provenienti dai pacchi inviati dalla famiglia o con l’acquisto di cibo dai produttori locali. Successivamente, Piero rinuncia alla mensa per cucinare a casa. Pasta, pane, riso, patate sono di facile reperimento, più sporadica è la disponibilità di carne e pesce. Il pasto è integrato dagli alimenti ricavati dall’orto che gli è stato messo a disposizione, alcuni di questi prodotti servono da merce di scambio per procurarsi altro cibo. Non manca la possibilità di passeggiare, ma entro il perimetro dello spazio che gli è stato concesso. Eventuali deviazioni di percorso come la visita alla grande pineta dell’isola possono essere svolte soltanto dietro autorizzazione e alla presenza di una guardia.

Per la sua ulcera Piero si rivolge all’infermeria che si trova presso l’isola di San Nicola, non particolarmente fornita ma con un medico disponibile e gentile. Su quest’isola si trova anche il funzionario con cui Piero discute un suo possibile trasferimento per motivi di salute, e lì c’è anche una biblioteca di duemila volumi che Piero usa per le sue letture: Le ambizioni sbagliate di Alberto Moravia, Dickens e Platone e Einstein o anche i libri di Giustino Fortunato sulla questione meridionale.

"Sembra di essere in campagna, in villeggiatura, e si sente assai poco il peso dell’internamento" scrive Piero in una lettera del 6 novembre 1940, ma la serenità che trapela da questa frase lascia poi spazio a una condizione psicologica più sofferta su cui massimamente influiscono la separazione dagli affetti familiari (la moglie Tita, il figlio Robertino…), la perdita del secondo figlio, le preoccupazioni per i problemi economici della farmacia di cui tanto gli parla la moglie senza che per lui ci sia la minima possibilità di intervenire. In questo contesto, anche piccoli fatti come il ritardo nell’arrivo del piroscafo e quindi della posta hanno un effetto destabilizzante.

La solitudine

Sono la separatezza, la lontananza da casa, la solitudine a pesare maggiormente sulle condizioni psicologiche di Piero, e con il passare delle settimane il disagio che ne deriva si fa più intenso (lettera del 18 dicembre 1940):

Più sopra ti parlavo di sofferenze. Non prendere troppo al tragico questa espressione. Si tratta di sofferenze morali, determinate dalla lontananza da te, più che materiali. Il corpo si adatta a tutto. Il materasso duro e un po’ bitorzoluto, la stanza fredda […], le coperte un po’ luride […] se le pulci sono troppe e troppo noiose si uccidono […] A tutto c’è rimedio! Alla nostalgia, al mal della casa, all’amore a distanza no che non ci si adatta. E bisogna abbandonare ogni velleità di lotta contro questa invidiosa malinconia […]

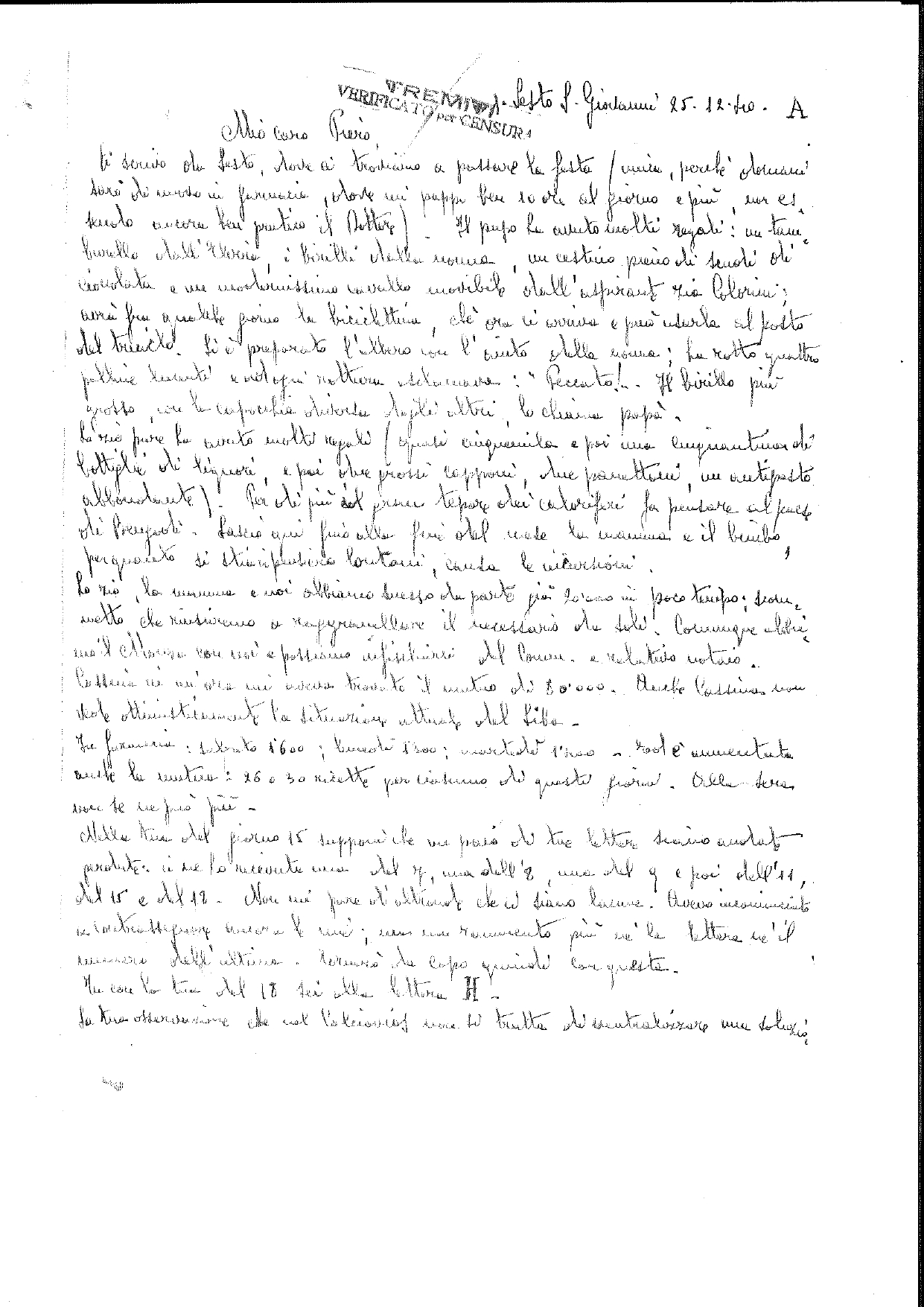

La solitudine è accentuata dalle scarse relazioni sociali sull’isola ma questa è anche una scelta di Piero, dettata dall’obiettivo di non offrire nessun pretesto a un possibile diniego per la richiesta di trasferimento. Nella lettera del 25 dicembre egli scrive:

Da due mesi che sono qui non ho contratto amicizie con nessuno, mangio da solo, passeggio da solo, curo il mio orticello, mi curo la salute nella misura del possibile e se scambio qualche parola con qualcuno, non vado oltre il “buon giorno”, “buona sera”, “che vento”, “brutto tempo” e così via. Di tutto il resto, degli uomini e delle cose, dei fatti, delle idee, degli avvenimenti non so nulla di nulla. Non me ne interesso e non ne parlo. Cosa potrei fare di più e di meglio?

Nelle prime settimane del nuovo anno, il 1941, la solitudine sembra, tuttavia, allentarsi. Piero gioca a scacchi con i suoi coinquilini utilizzando la scacchiera che gli è stata mandata da casa e prende lezioni di inglese da un cittadino inglese “che parla fiorentino”. Sull’isola è possibile sentir parlare anche francese, spagnolo, serbo, tedesco, arabo², portoghese, in una congerie babelica di "genti strane e orribili favelle"³ in cui vanno annoverati anche il maltese, il russo, il turco e la lingua degli zingari.

Titanismo e speranza nel futuro

Un’altra fonte di disagio è data dal tempo. Non quello meteorologico ma il trascorrere sempre uguale delle ore. Scrive Piero in una lettera del 9 dicembre: "la vita di qui è assai uniforme e così poco varia, che ogni giorno assomiglia all’altro, come due chicchi di riso".

La noia che ne deriva non sembra tuttavia trasformarsi in rassegnazione. "Bisogna vivere e per vivere bisogna lottare", dice rivolto alla moglie, e poi aggiunge: "la vita è azione e lotta e noi non dobbiamo maledirla la nostra vita se non ci offre soltanto miele". Un riferimento alla condizione di perseguitato politico che diventa quasi esplicita nel richiamo agli aspetti “epici” della sua esistenza:

Nella nostra vita c’è non solo prosa ma anche un poco di lirica e di epica. Non l’abbiamo cercata, l’epica, ma non dobbiamo disperarci se essa ci involge di tanto in tanto.

Emerge in questi passaggi il titanismo volontaristico del militante comunista, sostenuto da una incrollabile speranza del futuro che nella lettera assume toni esistenziali ma che non può non essere interpretata anche in chiave politica:

È vero che si invecchia, e si invecchia lontani, ma abbiamo ancora tanto tempo davanti a noi. Per parte mia, mi sembra che il tempo cammini a ritroso e mi sento sempre più giovane. Tra poco avrò quarant’anni. E che sono? Un’apparenza! Il corpo ne ha quaranta, ma la mente è ventenne. Ho ancora tutte le illusioni, tutte le speranze, tutta l’energia mentale dei miei vent’anni.

E, ancora, in una lettera del 21 dicembre:

Non navigo nei nebulosi cieli dell’utopia ma, semmai, in un mondo di fantasia scientifica e razionale. So che al mio ritorno, quand’esso sia, non troverò più il mondo del luglio ormai lontano. So che se qui la vita sembra immota, monotona ed uguale, la vita scorre, cammina, si trasforma con il suo processo dialettico. Dalla contraddizione della tesi e dell’antitesi, io già vedo la sintesi e mentalmente mi abituo a vivervi e a lavorarvi.

La fiducia nel futuro porta Piero a ricercare segnali di una possibile imminente liberazione, come quando, a fronte del rilascio di tre internati, si diffonde la convinzione che ben presto il provvedimento riguarderà tutti gli altri, soprattutto i politici. Ma questa fiducia poi fa i conti con la realtà, in un alternarsi di speranza e delusione di cui Piero sembra essere consapevole:

Un incrocio di notizie, naturalmente tutte attendibili. Un bao bao, pissi pissi, generale, fuochi di bengala, razzi di speranza nella notte buia della noia, dell’incertezza, della nostalgia […]

Le lettere di Piero Montagnani Marelli sembrano restituirci un quadro della vita nel campo di internamento caratterizzato dalla precarietà delle condizioni materiali ma soprattutto dalla sofferenza psicologica provocata dalla mancanza di libertà, dalla separazione dagli affetti, dall’incertezza del futuro. È un dato comune alla generalità dei deportati italiani (nel caso specifico gli internati, ma il discorso vale anche per i confinati), in linea con quanto emerso dalla storiografia sulle caratteristiche delle istituzioni repressive fasciste. Nulla a che vedere con la deportazione politica interna tedesca sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. "La tattica repressiva fascista fu incentrata più sul paternalismo e sulla possibilità offerta ai dissidenti di ‘redimersi’, che sulla repressione immediata e violenta, tipica del regime nazista", fa osservare C. S. Capogreco⁴. Un dato che certamente si ritrova in molti passaggi delle lettere di Piero.

Le lettere di Tita

Le lettere di Tita arricchiscono l’analisi della condizione concentrazionaria con frasi rivelative della situazione che si vive in città nei primi mesi della guerra. Quella di Tita è una condizione familiare agiata: lei gestisce un laboratorio farmaceutico, ha dei dipendenti, abita in un confortevole appartamento con servizi e riscaldamento, si concede degli spettacoli alla Scala e delle vacanze a Rapallo in Liguria. Tutto ciò non riesce però a lenire le preoccupazioni per la sorte del marito lontano, accentuate dal dramma della morte del secondo figlio. A ciò si aggiungono i primi effetti visibili della guerra: la mancanza di caffè e di altri alimenti come patate, riso, pasta che rende sempre più complicato l’invio di pacchi alimentari verso le Tremiti; i ripetuti allarmi per i bombardamenti degli Alleati che costringono a rifugiarsi in cantina; l’ansia di parenti e vicini di casa per i figli e mariti al fronte. Scrive Tita in una lettera del 13 novembre 1940:

Due figli di mia cugina Maria sono in Grecia […] così pure il figlio della lavandaia. Oreste e il marito della levatrice (il quale è pure meccanico in marina) non si sa dove siano. La Maria Luisa è in eterna ansia e sente il bollettino sempre con il fiato sospeso […]

E ancora, in una lettera dell’1 gennaio 1941:

Vorrei che gli areoplani nemici non venissero più o che per lo meno aspettassero a comparire a completa guarigione di Robertino: poveri bimbi, come si conciano in cantina!

In questa situazione, crescono per Tita le difficoltà legate alla gestione del laboratorio farmaceutico, accentuate dal fatto di essere donna e di non veder sempre riconosciuto, per questa ragione, il suo ruolo amministrativo e organizzativo. Tita ne scrive tantissimo al marito per informarlo e anche per chiedere consigli su come agire. È un argomento del carteggio che in questa sede ci limitiamo ad accennare, ma che sarebbe interessante approfondire per chi volesse mettere a fuoco alcuni aspetti della condizione femminile (borghese) sotto il fascismo, sia sul versante pubblico (il lavoro, la gestione delle relazioni esterne) che privato (il rapporto con Piero e la divisione dei ruoli nel contesto del legame familiare).

Un intellettuale, comunista e milanese, al Sud

La lettura delle lettere di Piero consente di osservare un altro aspetto dell’esperienza concentrazionaria, non priva di interesse anche se forse tangenziale rispetto alla questione centrale delle caratteristiche del sistema repressivo fascista. È il tema dello sguardo, lo sguardo che un internato come Piero, proveniente da un contesto urbano settentrionale, industriale, colto, politicizzato rivolge a Manfredonia e alle isole Tremiti, contesti socio culturali del tutto diversi, rurali e meridionali, socialmente e culturalmente poveri.

Nelle lettere c’è attenzione e curiosità soprattutto per le condizioni ambientali del luogo. Piero sottolinea a più riprese la bellezza naturalistica dell’isola, i profumi, la mitezza della temperatura invernale, l’intensità della luce. E, all’opposto, forse in maniera più insistita, anche i rigori dell’inverno legati soprattutto alla tramontana e ai venti che sferzano l’isola. Non si tratta però di osservazioni “scientifiche”, mosse da una reale curiosità per il contesto naturale circostante. Sembrano piuttosto osservazioni indotte dalla precarietà della sua condizione materiale e psicologica, finestre che consentono a Piero di parlare di sé e dei propri contrastanti stati d’animo.

Le osservazioni che riguardano il paesaggio umano sono più rade, e questo è di per sé un fatto significativo. Nei pochi passaggi in cui ne parla, gli uomini e i paesi attraversati non vengono guardati con sguardo per così dire antropologico, con l’obiettivo di comprenderli nella loro specifica identità. Vengono invece fatti oggetto di valutazione, in genere negativa, evidentemente a partire dalle proprie coordinate socio culturali.

Fuggevole ma abbastanza esplicito è il giudizio su Manfredonia nella lettera del 27 ottobre 1940:

Mio caro amore, sono appena arrivato a Manfredonia […] e ti scrivo subito dall’albergo (diciamo così!) dove sono alloggiato. Chiamarlo albergo è arbitrario da parte mia e presuntuoso da parte della proprietaria […] Domani bighellonerò un po’ per la città (anche qui c’è dell’arbitrario e del presuntuoso).

Di questo annunciato bighellonare per la cittadina pugliese non c’è traccia nelle lettere successive.

Maggiore è l’attenzione che Piero dedica agli abitanti dell’isola di San Nicola (dove risiedono i confinati e gli uffici preposti al funzionamento dei campi presenti sull’arcipelago) guardati attraverso il filtro di un modello culturale, come dire? produttivista e definiti nella lettera del 16 novembre 1940 con toni forse eccessivamente generalizzanti e dispregiativi, come dei “lazzaroni”:

A proposito delle casette in una delle quali abito io [a San Domino, ndr], credo che ci sarebbero moltissime famiglie che sarebbero ben liete di averne. Sono state fatte per alloggiarvi una parte degli abitanti di San Nicola che se ne sono ben guardati non perché siano brutte o sia brutta l’isola. Preferiscono abitare in certe maleodoranti stanzacce […] piuttosto che in quella verde isola perché qui dovrebbero lavorare. Il mistero è tutto qui: vivono trafficando sulle “mazzette” dei confinati e sugli stipendi del personale dell’Amministrazione. Quando ti hanno venduta una gallina a £ 13 al Kg (peso vivo) hanno guadagnato più che a zappare la terra per una giornata intera. La gallina non dà nessun fastidio. La comprano e la rivendono […]. La terra invece è dura e bisogna picchiarci sodo […]. È tutta gente che da generazioni non lavora. I loro progenitori (schiuma dei bassifondi napoletani) inviati qui dai Borboni erano composti in gran parte di “lazzaroni”. I discendenti, salvo eccezioni, tali sono rimasti.

Nella stessa lettera si affaccia anche il topos - ricorrente in tanta parte dei ragionamenti su squilibri territoriali e sottosviluppo – della terra ricca di risorse naturali e del suo sviluppo impedito dall’indolenza e incapacità degli abitanti:

Il giorno in cui la colonia di Tremiti venisse sciolta e perdessero la loro vaccherella da mungere, vedresti come ci verrebbero a guizzo in queste casette e a lavorare questa bella terra!? Quest’isola potrebbe in tal caso diventare un piccolo giardino tuffato nel mar Adriatico. C’è molta terra coltivabile, una magnifica pineta, delle piccole baie sabbiose che sono un incanto, acqua, luce, discrete abitazioni. Se fosse abitata da qualche decina di famiglie di veri lavoratori, diventerebbe un soggiorno invidiabile.

È uno sguardo sull’umanità circostante, quello di Piero Montagnani Marelli, molto diverso dallo sguardo espresso in altre esperienze di deportazione (si pensi a Carlo Levi in Basilicata). Esso offre materia di riflessione a chi voglia meglio ricostruire la complessità delle dinamiche culturali che hanno caratterizzato le relazioni tra Nord e Sud nella storia d’Italia.

Note

I campi di concentramento o di internamento civile entrano in funzione nel 1940, alle dirette dipendenze del Ministero degli Interni. Collocati in località isolate, hanno lo scopo di neutralizzare i possibili “nemici interni” nel momento dell’entrata in guerra dell’Italia. Molti dei destinati a questi campi vengono infatti arrestati nelle settimane immediatamente successive al 10 giugno 1940. Come per il confino, anche l’internamento è una misura di restrizione delle libertà personali, comminata tuttavia per via amministrativa, non come provvedimento di polizia, e quindi con caratteristiche meno punitive (ma molti degli internati, soprattutto i politici, avevano già conosciuto il carcere e il confino e nel passaggio alla nuova condizione non avvertono significativi cambiamenti). Nel novembre del 1942 il numero degli internati civili è di quasi 12.000 in tutta Italia. I campi di concentramento chiudono all’indomani della caduta di Mussolini ma quello delle isole Tremiti è l’unico a non essere evacuato nel corso dell’estate. Lì gli antifascisti detenuti vengono rilasciati con grande lentezza, forse a causa della loro segnalata ‘pericolosità sociale’. Ricaviamo queste informazioni dal libro di Carlo Spartaco Capogreco, I campi del Duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (1940-1943) Torino, Einaudi, 2004.

In una delle sue ultime lettere dalle Tremiti, Piero accenna alla presenza di prigionieri libici sull’isola a seguito della guerra italo turca del 1911-12 e ai cimiteri di coloro, tra questi, che sono morti: le loro ossa sono ammucchiate in tumuli primitivi, nella pineta, senza un sasso, senza un segno che li ricordi. Mohammed, Alì, Mustafà, morti a migliaia di chilometri dalla terra natale per il Sultano che non c’è più, morti per difendere la Libia che non era la loro.

Una citazione virgolettata di Piero dal canto III dell’Inferno di Dante Alighieri.

Carlo Spartaco Capogreco, I campi del Duce…., cit., p. 31